El dandismo femenino

Cuando el dandi es ella

El dandi no solo se expresa con su indómita indumentaria, sino por su manera de estar en el mundo, contraviniendo todo tipo de corrección. Así vivieron, en un ejercicio de dandismo a tiempo completo, mujeres como Luisa Casati, Renée Vivien o Colette.

La figura del dandi sigue ejerciendo una notable fascinación. Desde que emergiera, a finales de XVIII, muchos han reparado en ella: Balzac, Baudelaire, d’Aurevilly, Wilde o más recientemente Luis Antonio de Villena, Félix de Azúa, el crítico Scaraffia o el historiador Peter Andersson. Hablan del dandismo tomando los ejemplos más notorios: Brummel, Gautier, Huysmans, Villiers de L’Isle-Adam, Mirbeau, Lorrain, Louÿs, Byron, Hoyos y Vinent… Pero ¿y si el dandi fuera ella?

La elegancia de Coco Chanel o de Audrey Hepburn, la extravagancia de Agatha Ruiz de la Prada o Lady Gaga, la sofisticación de Peggy Guggenheim o Grace Kelly, la siempre imprevisible estética de Madonna, el esnobismo de Victoria Ocampo, la procacidad de Frida Kahlo o el delicioso homenaje a la quincalla de Cyndi Lauper nos refieren a la esencia del dandismo.

El dandi no solo se expresa con su indómita indumentaria, sino por su manera de estar en el mundo, contraviniendo todo tipo de corrección. Algo de eso encontramos en la imagen de Marlene Dietrich enfundada en su esmoquin, con sombrero de copa, cuerpo apoyado sobre la rodilla izquierda flexionada y cigarrillo en ristre. Así apareció en Marruecos (1930), popularizando esta prenda netamente masculina entre ellas. Algo de dandismo también emana de la fotografía en la que la psicoanalista Lou Andreas Salomé, subida a un carro del que tiran los filósofos Friedrich Nietzsche y Paul Ree, los amenaza con la fusta que empuña. Algo de dandi tiene esa imagen tomada por Fernando Botán de Ava Gadner en Las Ventas en la que luce una salvaje y perversa sonrisa al tiempo que muerde un ostentoso puro o el travestismo de Greta Garbo en La reina Cristina de Suecia.

Pero el dandi no es ocasional. Se es por fatalidad. Distinción y excentricidad. Todo el tiempo. «El dandi enfatiza el modo de ser antes que el ser mismo», asegura el escritor argentino Alan Pauls. La mujer dandi fuma, cabalga, viste de modo masculino, es frívola y goza de los placeres, escribe, se entrega a las aguas procelosas del amor libre y no entiende de sexos. Se las llama «dandizzette» o «quaintrelle».

Luisa Casati dilapidó su fortuna empeñada en «ser una obra de arte viviente»

Luisa Casati (1881-1957), apodada «la divina marquesa», en homenaje a Sade, sabe de ello. Man Ray la retrató con tres pares de ojos, fruto de un azar surrealista. Esa imagen sirvió de cubierta para la publicación en España de La condesa sangrienta, de Valentine Penrose, otra mujer feligresa del dandismo. La aristócrata, nacida en Milán, heredó pronto una fortuna inconmensurable, que dilapidó en vida, empeñada en «ser una obra de arte viviente». Sus fiestas de disfraces en sus palacios de Venecia y París resultaban inigualables: en ellas deambulaba con serpientes vivas por abalorios, con la misma naturalidad con la que paseaba desnuda, cubierta por pieles, por la Plaza de san Marcos, junto a dos guepardos.

Se dilataba los ojos con belladona, la droga de las brujas, resaltaba sus pronunciadas ojeras con khol marroquí (sulfuro, polvo de almendras, cobre, plomo y ceniza), lo que confería a sus ojos, de natural saltones, un halo de enajenación, se blanqueaba el rostro para palidecerlo, utilizaba un rouge hecho de cinabrio, rojo incendio, y tintaba su pelo con henna de un carmesí arrebatador. Cecil Beaton, Ignacio Zuloaga o Alberto Martini la inmortalizaron. Ezra Pound o Jacques Kerouac escribieron sobre ella.

Era amante de d’Annunzio, decadente por antonomasia, e íntima de Marinetti, bujía del Futurismo, ese movimiento de vanguardia que derivó en fascismo. Malversó su fortuna entre banquetes, colecciones de animales exóticos, préstamos, lujos y consultas a médiums. En 1930 se instaló en Londres, arruinada (sus deudas ascendían a 25 millones de dólares), y vivió con las cinco libras semanales que le hacía llegar su examante el pintor Augustus John. Murió de un derrame cerebral, a los 76 años.

Un ramito de violetas

La poeta Renee Vivien (1877-1909) fumaba cigarrillos incrustados en boquillas. Su primer poemario, Quelques portraits-sonnets de femmes, fue secuestrado por su propio padre por considerarlo un oprobio familiar, al cantar entusiasmada su lesbianismo. Vestía con trajes masculinos, y su energía y apasionamiento le permitía mantener distintos romances simultáneos. Ella se asignó un tercer sexo, «los que no quieren estar solos ni juntos». De su primer (pero no consumado) amor, Violet Shillito, a quien una fiebre tifoidea embistió, conservó la costumbre de llevar siempre violetas. Con la baronesa Hélène de Zuylen, de la familia de los Rothschilds, pese a que estar casada y ser madre de dos hijos, viajó y convivió. Su tumultuosa vida sentimental (un carrusel de abandonos, infidelidades, daños) la condujeron a las drogas. Utilizaba agua perfumada como colutorio, para disimular el olor del alcohol. Se entregó a prácticas sadomasoquistas. Le brotaron neurosis como caléndulas. El bastón que usaba de ornamento se convirtió en útil indispensable para apuntalar su frágil equilibrio. Murió a los 32 años, con depresión y anorexia nerviosa.

Natalie Barney creó la Academia de Mujeres, ya que la homónima francesa no las admitía

Una de las parejas Vivien fue Natalie Clifford Barney (1876-1972), apodada la Amazona, a cuyas tertulias (vivas hasta la década de los 60) acudía la crema de la intelectualidad: Cocteau, Gide, Louys, Fitzgerald, la librera Sylvia Beach, Tamara de Lempicka, Tagore, Isadora Duncan… La media de asistentes semanales era de una treintena, pero hubo ocasiones en que se reunieron más de doscientos, como la vez que homenajeó a Gertrude Stein. Creó la Academia de Mujeres, ya que la homónima francesa no las admitía. Gustaba del escándalo porque, a su juicio, «era la mejor manera de evitarse molestias». En su vida se inspiró Radclyffe Hall para escribir su celebérrima novela El pozo de la soledad. Abogaba por el amor libre, y de su amistad íntima con Ezra Pound le quedo un más que incómodo poso antisemita y pronazi.

Por el jardín de Clifford Barney se podía ver desnuda a Colette (1873-1954). Presta siempre a mostrar sus pechos por los antros de Montparnase, estuvo a punto de ser arrestada cuando se besó apasionadamente en el Moulin Rouge con la marquesa de Bellbeuf, a la sazón tan menesterosa como la escritora. Con el tiempo, Colette se casó con Henry de Jouvenel, a quien dejó por su hijo de 17 años. Lo cuenta todo en su novela Chéri (porque la autoficción no es una cosa postmoderna). No era la primera vez que contraía matrimonio, lo hizo antes con Henry Gauthier-Villars, notorio libertino. Usaba traje de hombre a menudo y acentuaba su penetrante y misteriosa mirada con una sombra oscura como la pez.

Otra dandizzette, la escritora Djuna Barnes (1892-1982), fumaba con boquilla, tan sofisticada como extravagante, siempre con su pañuelo al cuello y su sombrero, siempre con mohín de fastidio. Las retrató en El almanaque de las mujeres. Alcohólica impenitente, misántropa, escatológica y sublime, escribió una de las obras más singulares del XX, con prólogo de T.S. Eliot: El bosque de la noche y, por supuesto, rechazó toda distinción, premio y homenaje.

Hay mucho de dandismo en los autorretratos de Claude Cahun (1894-1954), sobrina de Marcel Schowob, donde explora su identidad a través de la erótica del atributo y de juegos de máscaras, vestimentas, peinados, actitudes, maquillajes… La dandizzette, como el dandi, profana las convenciones y basan su yo en la mirada del otro, asumiendo el adagio clásico: esse est percipi (ser es ser percibido).

https://ethic.es/dandismo-femenino-cuando-el-dandi-es-ella?_gl=1*1jq5x59*_up*MQ..*_ga*ODQ2OTYwMzU5LjE3NTYxNjI0OTY.*_ga_0LL6WCT924*czE3NTYxNjI0OTQkbzEkZzAkdDE3NTYxNjI0OTQkajYwJGwwJGgyMTQ2NDg2OTMw

|

| Claude Cahun, autorretrato, 1929. |

Claude Cahun, Autorretrato, 1927 |

Autorretrato por Claude Cahun, 1945

Claude Cahun, la profunda liberación.

Nació en Nantes, Francia, en 1894, en su infancia burguesa estuvo rodeada de escritores y editores. Su madre padecía un trastorno mental y por ello fue criada por su abuela materna. A los 15 años conoció a su amiga Suzanne Malherbe, se enamoraron y fueron pareja toda la vida. A los 18 años hacía fotos.

En 1919 puede que iniciara la exploración de su identidad cambiando su nombre. Quería un nombre andrógino, válido en hombres y mujeres, Claude. Utilizó el apellido de su abuela materna para no perder las raíces de la mujeres de su familia, de la mujer que la crió, Cahun. Construyó su nuevo nombre: Claude Cahun. Su pareja, Suzanne, cambió también su nombre a Marcel Moore.

Curiosamente el padre de Claude, se casó con la madre de Suzanne, ambos viudos. Así las dos mujeres, a los 23 años, fueron amantes y hermanastras. Se instalaron en Paris, trabajaron juntas y colaboraron mutuamente en sus proyectos.

Nació en Nantes, Francia, en 1894, en su infancia burguesa estuvo rodeada de escritores y editores. Su madre padecía un trastorno mental y por ello fue criada por su abuela materna. A los 15 años conoció a su amiga Suzanne Malherbe, se enamoraron y fueron pareja toda la vida. A los 18 años hacía fotos.

En 1919 puede que iniciara la exploración de su identidad cambiando su nombre. Quería un nombre andrógino, válido en hombres y mujeres, Claude. Utilizó el apellido de su abuela materna para no perder las raíces de la mujeres de su familia, de la mujer que la crió, Cahun. Construyó su nuevo nombre: Claude Cahun. Su pareja, Suzanne, cambió también su nombre a Marcel Moore.

Curiosamente el padre de Claude, se casó con la madre de Suzanne, ambos viudos. Así las dos mujeres, a los 23 años, fueron amantes y hermanastras. Se instalaron en Paris, trabajaron juntas y colaboraron mutuamente en sus proyectos.

Su trabajo se basaba fundamentalmente en el autorretrato la exploración de la propia identidad. Se sentía interesada por la androginia, y sobre ella escribía y hacia fotos. Se relaciono con movimientos vanguardistas, fue activa en el movimiento surrealista, aunque se le discriminaba por ser mujer y por su preferencia sexual, nunca le permitieron ser miembro oficial del movimiento surrealista.

Es curioso cuando Claude Cahun decide transformarse en Clara Bow, actriz estadounidense protagonista de la película “It” (Clarence G. Badger, 1927). “It” traducido como “Eso” identifica una cualidad de la mente o una atracción física con gran magnetismo y que atrae a ambos sexos.

No es la belleza, por decirlo así, ni buena charla necesariamente. Es sólo «eso».

Rudyard Kipling

Eso (It), ese extraño magnetismo que atrae a ambos sexos…

Elinor Glyn

Cahun, con maquillaje al estilo Clara Bow se escribe en el pecho “I am in training don’t Kiss me” (Estoy entrenando, no me beses), con pezones falsos. Su rostro y su pose con un aire divertido y afeminado y se tranforman posteriormente en otra serie fotográfica. La gomina y el maquillaje han desaparecido, y se introducen gestos y pose típicamente masculinos.

Claude Cahun, Autorretrato. 1929

Estas fotografías permiten reflexionar sobre el consenso que existe acerca de la identidad de género, visiones que esconden formas de poder y que niegan el relato de una naturaleza humana rica y pluridimensional. La artista utiliza la fotografía para debatir sobre esta problemática, para mostrarnos la polaridad y la artificialidad de los roles.

De esta manera toda la obra de Claude Cahun cuestiona la idea de la identidad, el ser y el género; una máscara, una idea que cambia que se recrea y se reinventa conforme haga falta.

La fotógrafa ampliaba el mensaje de A. Rimbaud quien decía “Je suis autre” (yo soy otro) a lo que Claude decía “Je suis autre, un multiple tojours”, es decir, “Yo soy otro, siempre un múltiplo.”

Me as Cahun Holding a Mask of My Face by Gillian Wearing, 2012

Cahun inspira. Gillian Wearing, artista británica que trabaja con el concepto identidad, le hizo un homenaje en 2012 con su fotografía “Me As Cahun, Holding a Mask of My Face” (Yo como Cahun, sosteniendo una máscara de mi cara)

El trabajo de Claude Cahun transgrede las fronteras de género. Se auto-representa en femenino, masculino, andrógino. Posa de forma agresiva, seductora, recatada. Cahun desafía todos los intentos para categorizar su género de acuerdo a la noción binaria hombre-mujer, masculino-femenino. Por el contrario, ella crea su propia categoría, donde es libre de expresare de acuerdo a su propio deseo.

Melissa Huang

Claude Cahun se reinterpreta a si misma de forma permanente, es única y múltiple. Sus fotografías tienen los mismos ojos, el mismo cuerpo, el resto es construido. Y esto es lo que la artista quiere transmitir: la identidad está en constante cambio adaptándose al teatro de la vida, construyéndose y de-construyéndose de forma permanente. El ser, el género y la sexualidad son una máscara de la que podemos disponer a nuestro antojo y voluntad, somos fluidos, nos podemos adaptar.

La artista definía su sexualidad como neutra, ni hombre, ni mujer y ambos. Se rapa la cabeza con el objetivo de ser solo cuerpo, sin máscaras. Somos las personas que contemplamos su trabajo las que volvemos a otorgarle una identidad a su look basado en nuestra cultura, creencias y prejuicios.

En 1937, la pareja huye del fascismo y se instalan en Jersey, haciéndose pasar por hermanas y creando propaganda antifascista firmada por el “soldado anónimo” actos de resistencia que forman parte de su expresión artística: Revolución, estética y trasgresión.

Autorretrato por Claude Cahun, 1945

![]() Durante cuatro años la pareja logró distribuir 4.000 planfletos anti-nazi en sus prácticas guerrilleras. En 1944 la Gestapo atrapa a Claude Cahun y a Marcel Moore. Los nazis se sintieron humillados cuando descubrieron que dos judías que habían minado la moral de sus tropas. Fueron encarceladas y a la finalización de la guerra

Durante cuatro años la pareja logró distribuir 4.000 planfletos anti-nazi en sus prácticas guerrilleras. En 1944 la Gestapo atrapa a Claude Cahun y a Marcel Moore. Los nazis se sintieron humillados cuando descubrieron que dos judías que habían minado la moral de sus tropas. Fueron encarceladas y a la finalización de la guerra

Claude muere a los 60 años, en 1954.

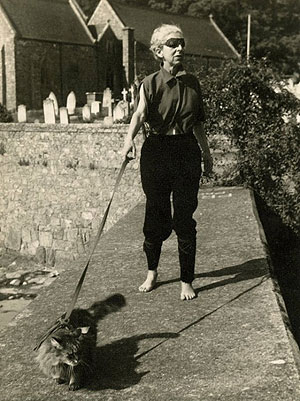

Marcel Moore nunca pudo superar la pérdida de su gran amor Claude Cahun. Se suicidó 20 años después. Ambas están enterradas juntas en en la iglesia de St Brelade en St Helier, Jersey.

Hacia 1948 trabajó en sus últimos autorretratos en una serie titulada El camino de los gatos, para mi que soy gran amante de este animal me despierta gran curiosidad y empatía las múltiples ocasiones en las que esta artista se fotografió con sus gatos, simbolo de libertad.

Claude Cahun. Lucie and kid. 1926

Claude Cahun. Le chemin des chats. 1949

Claude fue una artista que exploró la idea de identidad y género pionera de pensamientos feministas más actuales.

Hoy Claude Cahun nos recuerda que aquello que nos vuelve personas únicas es ser aquello que elijamos ser, en cada lugar y en cada momento de nuestra vida. Claude Cahun utilizaba el autorretrato para documentar sus cambios, para inventar posibles identidades y convertirse en aquello que deseaba.

La cámara no solo registra quienes somos, sino que nos permite inventar aquello que queremos ser, descubrir que lo que nos define es fluido y cambiante que somos libres de inventarnos de nuevo en cada momento de nuestra vida, esta es la profunda liberación.

Cierro los ojos para delimitar la orgía. Hay demasiado de todo. Me callo. Retengo mi aliento. Me acurruco, abandono mis límites, me repliego hacia un centro imaginario… no sin premeditación … me hago rapar el cabello, arrancar los dientes, los senos —todo lo que moleste o impaciente mi mirada— el estómago, los ovarios, el cerebro consciente y enquistado.

Cuando no tenga más que una carta en la mano, un latido del corazón que

sentir, pero la perfección, por supuesto ganaré la partida.Claude Cahun

.

Si usamos la fotografía en nuestra cotidianeidad, pero sabemos que es memoria, arte y contrucción de la identidad, posiblemente seamos más responsables de las imágenes que producimos. Solo así serán la herramienta para cambiar el mundo.

Si quieres puedes seguir leyendo El origen de la fotografía como herramienta en salud mental.

Gracias por estar aquí.

FOTOGRAFÍA PARA CONOCERTE

Al citar, reconoces el trabajo original, evitas problemas de plagio y permites acceder a las fuentes originales para obtener más información o verificar datos. Asegúrate siempre de dar crédito y de citar de forma adecuada.

Amparo Muñoz Morellà. (junio 3, 2020). "Claude Cahun, la profunda liberación.". ANDANAfoto.com. | https://andanafoto.com/claude-cahun-la-profunda-liberacion/.

https://andanafoto.com/claude-cahun-la-profunda-liberacion/

Al citar, reconoces el trabajo original, evitas problemas de plagio y permites acceder a las fuentes originales para obtener más información o verificar datos. Asegúrate siempre de dar crédito y de citar de forma adecuada.

Amparo Muñoz Morellà. (junio 3, 2020). "Claude Cahun, la profunda liberación.". ANDANAfoto.com. | https://andanafoto.com/claude-cahun-la-profunda-liberacion/.

No hay comentarios:

Publicar un comentario