por Francisco Cabrillo

- 8 octubre 2014

La crisis ha convertido la distribución de la renta en un tema que ha saltado del análisis económico y estadístico al debate político. Hay indicios claros de que la distribución de la renta es más desigual hoy de lo que era hace algunos años. Y, aunque esto no sea un efecto de la última crisis, no cabe duda de que el deterioro de la situación económica de mucha gente en muy diversos países ha hecho que la cuestión cobre mayor relevancia. La situación actual recibe todo tipo de críticas. Pero, ¿existe un nivel óptimo de desigualdad? La idea más generalmente aceptada es que, en cualquier sociedad, la igualdad absoluta en la renta o en la riqueza es, a la vez, imposible e indeseable, dados los costes en términos de eficiencia y productividad que implicaría. Pero la mayoría de la gente piensa también que la desigualdad que existe hoy en la mayor parte de los países es excesiva e indeseable. Encontrar un punto de equilibrio entre estos dos planteamiento no resulta fácil.

Es importante señalar que una mayor desigualdad en la distribución de la renta no implica necesariamente una situación peor para las personas de ingresos más bajos; y una disminución de la desigualdad puede ir acompañada de una reducción del nivel de vida de estas mismas personas. Imaginemos una sociedad formada por dos grupos de personas: los A –los pobres– disponen de una renta per cápita de 100 unidades monetarias; y los B –los ricos– de 1.000 unidades. Si la desigualdad aumenta y los A pasan a disponer de 80 y los B de 1.100, es evidente que los primeros quedan en peor situación que antes y tratarán de impedir que tal cambio se produzca. Pero supongamos que la economía crece y los A consiguen una renta per cápita de 110 y los B –los grandes beneficiados por la expansión– pasan a recibir 1.800 unidades. Resulta claro que la desigualdad ha crecido en mayor proporción que en el caso anterior. Pero los A han visto crecer sus ingresos en un 10%. ¿Tiene sentido que estén en contra de la nueva situación? O, en términos aún más claros: ¿se sentiría cualquiera de los lectores peor si su renta aumentara el año próximo un 5% y la de Amancio Ortega lo hiciera en un 20%? De nuevo la respuesta es muy compleja. Los economistas dirían que, en este segundo caso, la nueva distribución supone una mejora en el sentido de Vilfredo Pareto con respecto a la anterior, porque todos resultan beneficiados por el cambio. Pero, en la realidad, puede ocurrir que a los miembros del grupo A les moleste la nueva distribución, porque la diferencia con los ricos ha aumentado. Buena parte de los debates actuales sobre la distribución de la renta tienen su fundamento en situaciones de esta naturaleza. Y el reciente libro de Thomas Piketty se ha convertido, en muy poco tiempo, en instrumento y bandera de quienes piden al Estado que tome medidas enérgicas para reducir el nivel de desigualdad que existe actualmente en nuestro mundo.

Según Piketty, cuando la tasa de rendimiento del capital es más alta que la del crecimiento de la economía, el capitalismo genera desigualdades insostenibles

No parece exagerado afirmar que la gran mayoría de los economistas nos hemos vistos sorprendidos por el extraordinario éxito obtenido por este libro. Y son diversas las razones para ello. En primer lugar, su autor, aunque estudió en Estados Unidos, es profesor en París; y está, por tanto, fuera del circuito de los grandes centros de pensamiento económico del mundo. Por otra parte, el libro se publicó inicialmente en francés, un idioma que cada vez lee menos la gente en nuestra profesión. Es cierto que la obra se tradujo pronto al inglés, pero su difusión en la prensa y otros medios de comunicación ingleses y norteamericanos fue incluso anterior a dicha traducción, que se vio precedida de una propaganda como nunca he visto en mis más de cuarenta años de economista. Resulta, además, que es un libro muy extenso: en la versión original francesa, supera las novecientas setenta páginas Y, por fin, porque en el mundo de la ciencia económica actual, en el que, a menudo, hay un exceso de planteamientos teóricos muy formalizados, el libro de Piketty sorprende por su escaso bagaje analítico, que se limita a unos planteamientos muy simples, acompañados, eso sí, de un estudio empírico importante que constituye, sin duda, la aportación más valiosa de la obra.

La tesis principal del libro es la siguiente: si la tasa de rendimiento del capital es superior, a lo largo de un período extenso de tiempo, a la tasa de crecimiento de la economía, el capitalismo produce «de forma mecánica» desigualdades insostenibles y arbitrarias que ponen en cuestión los valores meritocráticos en que se fundamentan nuestras sociedades democráticas. Pero el autor va mucho más allá de la denuncia de una determinada situación y plantea propuestas dirigidas a permitir que la «democracia» y el «interés general» recuperen el control del capitalismo y de los intereses privados. Esta frase se encuentra en la página 16 de la obra; y el lector no puede, por tanto, llamarse a engaño de lo que va a encontrar en las novecientas cincuenta restantes.

El libro está bien escrito y estructurado. La edición original francesa está impresa en letra clara que se lee con facilidad. Sólo cabe lamentar, en el aspecto formal, que en Francia –como en España– los editores sigan siendo tan reticentes a incluir índices de autores y materias que, en obras tan extensas como ésta, ayudan mucho al lector cuando quiere analizar una cuestión concreta. El trabajo se estructura en cuatro partes. La primera presenta algunos conceptos económicos bastantes simples, sin mayor interés para un economista, pero que ayudan a seguir la argumentación a quienes no posean unos conocimientos básicos sobre el tema. La segunda se dedica al estudio de las relaciones entre el capital y la renta, y es aquí donde el autor realiza su principal aportación empírica. La tercera parte se centra en el análisis de la desigualdad, que se realiza con una perspectiva histórica. Y la cuarta, por fin, plantea posibles reformas fiscales para controlar el capital y reducir la desigualdad hoy existente.

Pero vamos a las cifras. Un instrumento clave en el análisis de Piketty es la evolución, en el largo plazo, de la ratio volumen de capital nacional/cuantía de la renta nacional. De acuerdo con sus datos, en el largo período que transcurrió entre 1700 y 1910, dicha ratio mantuvo en Francia e Inglaterra un valor bastante estable en torno a siete. Es decir, por fijar un año arbitrario, el valor de todos los bienes de capital de Francia en 1850 era, aproximadamente, siete veces el valor de la renta nacional de ese país. Tal ratio se habría reducido, sin embargo, de forma sustancial en el período transcurrido entre las dos guerras mundiales; y en los años cincuenta, había alcanzado valores mucho más bajos: de dos y medio en Gran Bretaña y de tres en Francia, aproximadamente. Pero, en la segunda mitad del siglo XX, tal ratio habría vuelto a crecer, hasta alcanzar, en 2010, valores de algo más de cinco en Gran Bretaña y de algo menos de seis en Francia. Las cifras serían algo diferentes en Estados Unidos, pero la tendencia habría sido similar. Y, a partir de estos datos, Piketty da un salto en el vacío y prevé que la tasa seguirá aumentando a lo largo del siglo XXI si no se toman las medidas necesarias para impedirlo. Dado que se muestra claramente a favor de medidas dirigidas a la reducción de estas ratios, debería reflexionar sobre estos datos y, especialmente, sobre el hecho de que fueron las dos mayores desgracias que ha experimentado Europa en muchos siglos las que lograron reducir el peso relativo del capital en la economía.

Un punto al que se ha prestado menor atención en los numerosos comentarios que ha recibido el libro es la desagregación de las series de stock de capital en función de que los bienes de capital estén en manos del sector público o del sector privado. No cabe duda de que, en términos netos (activos menos pasivos), el valor del capital controlado por el sector público es muy reducido, si no es nulo. Los cálculos presentados en este estudio indican que, en el año 2012, el 95% de los activos netos eran propiedad en Francia del sector privado y sólo el 5%, propiedad del sector público. Y esto es muy negativo también para Piketty, quien critica en su libro claramente las privatizaciones realizadas en las décadas de 1980 y 1990. En su opinión, el país habría perdido con ellas «sin haber entendido realmente por qué» –son sus propias palabras– buena parte de su patrimonio.

El análisis del papel del sector público en la acumulación de bienes de capital y en su gasto en consumo y transferencias es interesante, no sólo desde el punto de vista histórico, sino también –y sobre todo– ante los problemas de endeudamiento que experimenta el sector público en muchos países en la actualidad. Pienso que Piketty tiene razón al insistir en el bajísimo valor neto del capital público en nuestros días, e incluso creo que se queda corto en sus estimaciones, pero me temo que no es capaz de ofrecer una explicación coherente de estos hechos. El cálculo de Piketty es inadecuado por la misma razón que lo son la mayoría de las estimaciones sobre la cuantía de la deuda pública. En ellas no se toman en consideración las obligaciones de pagos de pensiones que han asumido casi todos los países occidentales.

Técnicamente, la cuestión es determinar el valor actual del flujo de ingresos que, en el futuro, recibirán –en forma de pensiones– todos los trabajadores que han cotizado a la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral. Esto supone, por una parte, que los Estados contemporáneos tienen unos pasivos muy superiores a los que reflejan las estadísticas oficiales. Es decir, el valor neto de los activos del sector público es inferior incluso al que presenta Piketty. Y, por otra, muestra que hay mucha más gente que realmente tiene activos financieros que lo que indican las estadísticas; y que la distribución del capital, aun siendo poco igualitaria, no es tan desigual como muestran los datos.

Las cifras son bastante claras, pero de ellas es posible obtener conclusiones muy diversas. Una, la que le gustaría seguramente a Piketty, es que el Estado debería incrementar el volumen del capital público y que la forma de hacerlo sería elevar la presión fiscal, en especial la que soportan los patrimonios particulares. Pero hay otra conclusión posible, y es que el Estado tiene una clara inclinación por gastar en consumo cuantos fondos recibe y a endeudarse para mantener elevado su nivel de gasto. Son bien conocidos los resultados de la teoría de la elección pública, de acuerdo con los cuales el gasto da votos al político en el poder, mientras que los impuestos, en cambio, se los quitan; y, en consecuencia, los gobiernos necesitan gastar –no acumular capital– para obtener el favor de sus votantes. Pero, sorprendentemente, la teoría de la elección pública simplemente no existe para Piketty. Y, en su modelo, los políticos siguen apareciendo como personas que, si consiguen los medios necesarios, los utilizan siempre para elevar el nivel de bienestar de sus ciudadanos.

La política es, sin duda, importante para la economía. Pero es evidente también que el progreso económico y su distribución entre grupos sociales va mucho más allá de las estrategias de los políticos. Nunca ha tenido sentido –y mucho menos lo tiene hoy– hablar de crecimiento económico sin prestar especial atención al progreso técnico y a la educación o, en lenguaje más preciso, a la formación de capital humano. En teoría económica se considera que ambos factores son fundamentales tanto para el crecimiento económico como para elevar el nivel de vida de los trabajadores. Mejor técnica y más formación significan mayor productividad y, en consecuencia, salarios más elevados. Y Piketty no lo niega. Pero se muestra escéptico con respeto a los efectos de estas variables en el largo plazo. Por ello, en las páginas finales de la segunda parte del libro, desconfía de las consecuencias de aplicar nuevas tecnologías que, con sus propias palabras «no conocen, como el mercado, límites ni moral». Y concluye con una frase que abre el camino a las partes tercera y cuarta de la obra: «Si se desea realmente crear un orden social más justo y racional, fundado sobre la utilidad común, no se puede quedar al albur de los caprichos de la tecnología». Hasta aquí la narración se había presentado como una búsqueda de datos objetivos. A partir de este momento, se entra a fondo en el estudio de posibles estrategias para reducir la desigualdad y controlar el capital.

Los economistas siempre nos hemos sentido bastante incómodos cuando hablamos sobre desigualdad. El tema es muy interesante, pero todo economista que aborda este problema debe ser consciente de que el debate siempre va más allá del estricto análisis económico. Plantear políticas en relación con la desigualdad implica realizar juicios de valor y asumir algún criterio concreto de justicia distributiva. Piketty tiene el suyo. Pero no debería pretender que los demás lo acepten como indiscutible. De hecho, para muchos economistas, el concepto mismo de «justicia distributiva» es un concepto vacío, sobre el que caben todo tipo de opiniones perfectamente defendibles: desde la aceptación plena de las desigualdades nacidas de las transacciones que se realizan en el mercado –por ser éste el mecanismo más eficiente de asignación de recursos, que favorece como ningún otro sistema el crecimiento económico y el aumento del nivel de vida– hasta la exigencia de una igualdad casi total en la distribución de la renta como un valor ético irrenunciable.

Para muchos economistas, el concepto de «justicia distributiva» es un concepto vacío, sobre el que caben todo tipo de opiniones defendibles

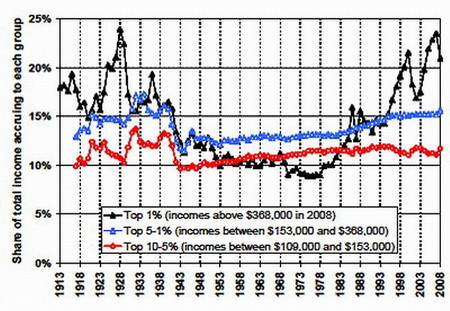

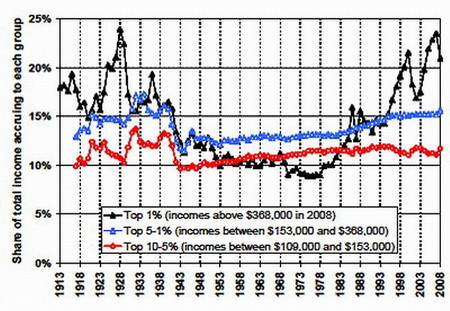

Resulta, además, que la distribución de la renta significa cosas diversas en economía y hay que tener cuidado en el uso de los términos. El significado más habitual del término «distribución» es el que se refiere al porcentaje de renta –o de riqueza– en manos de los diversos grupos sociales, clasificados en función de la posición que ocupan en la escala social (el 1% o el 10% de los más ricos, etc.). Y es esta desigualdad la que más preocupa a Piketty y a otros muchos científicos sociales. Pero no era a esta distribución a la que se refería David Ricardo cuando afirmaba que éste es el problema principal de la economía política. El economista inglés estaba pensando, en cambio, en la distribución de la renta entre salarios, beneficios y rentas de la tierra. Es cierto que ambos conceptos están relacionados entre sí. Tradicionalmente, quienes disponían de bienes de capital tenían ingresos significativamente más altos que quienes vivían de su trabajo. Por tanto, hay que esperar que un aumento de la participación de los beneficios en la renta nacional genere mayor desigualdad en la distribución de la renta. Pero, con el paso del tiempo, las cosas han ido cambiando. Y hoy nadie duda de que una de las causas principales del aumento de la desigualdad en muchos países –especialmente en Estados Unidos– es el crecimiento, no de la remuneración del capital, sino de las rentas salariales de la elite del mundo empresarial. Este hecho supone un problema para el modelo de Piketty, que se centra en la acumulación de capital en manos privadas como principal fuente de la desigualdad. Pero el hecho es claro y el autor dedica al tema un capítulo completo en el que no logra presentar una explicación convincente de lo que está sucediendo. Se centra en uno de los aspectos del problema –el crecimiento desmesurado experimentado por los salarios de los ejecutivos de las grandes empresas– y tiene razón cuando afirma que la teoría de la productividad marginal –la herramienta básica de la teoría económica para explicar diferenciales salariales– resulta insuficiente en este caso. Se inclina, entonces, por un modelo de búsqueda de intereses de grupo en el marco de un modelo de gobierno corporativo defectuoso, que permite diseñar estrategias de salarios muy elevados para quienes controlan la toma de decisiones, unas estrategias que se verían incentivadas por la reducción de los tipos marginales más altos en el impuesto sobre la renta, que se produjo a partir de los años ochenta. Lo que no logra explicar, sin embargo, es por qué en unos mercados muy competitivos –al menos, aparentemente– sucede esto.

El fenómeno tiene, sin embargo, otra cara más preocupante. No se trata sólo de que los altos ejecutivos ganen mucho dinero: resulta más interesante saber por qué las rentas más bajas se han estancado en los países avanzados. Es un tema sobre el que ha debatido mucho en los últimos años y para el que no existe tampoco una explicación sencilla. Pero pienso que es imposible entender el fenómeno sin prestar atención a la apertura de la economía que han llevado a cabo la mayor parte de los países del mundo y a la nueva división internacional del trabajo. Hay un resultado bien conocido en teoría económica que establece que, cuando se produce la apertura al comercio internacional entre dos países –llamémoslos A y B–, la remuneración de los factores de producción tiende a igualarse en ambos. Por ejemplo, si el país A tiene una ventaja comparativa en la producción de confección textil –que es un bien relativamente intensivo en mano de obra poco cualificada–, la apertura al comercio lo llevaría a especializarse en dicho producto. Aumentaría, entonces, la demanda de mano de obra poco cualificada y subirían los salarios. Pero, ¿qué ocurre con los trabajadores poco cualificados que se dedicaban a la confección textil en el país B? Justamente lo contrario. Al reducirse la demanda de sus servicios, sus salarios tenderán a caer. A podría ser China y B, cualquier país occidental. El comercio internacional eleva los salarios de los empleados de baja cualificación profesional en China, y los reduce en Occidente. Y nótese que para ello no es preciso que los trabajadores chinos se desplacen a Europa o a Estados Unidos. Basta con que la industria se localice allí donde pueda operar con menores costes. Como nunca se cumplen plenamente las condiciones del modelo (comercio perfectamente libre e idéntica tecnología con coeficientes input-output fijos), la igualación de las remuneraciones no será total. Pero es indudable que se producirá una aproximación entre ellas.

Este hecho pone de manifiesto que aquellos años dorados de la economía europea, con tasas elevadas de crecimiento y casi pleno empleo, que tanto echa de menos Piketty, fueron posibles en un marco institucional diferente, con una concreta estructura de división internacional del trabajo. Cuando ésta cambia, el modelo deja de funcionar. En otras palabras, el viejo Estado del bienestar europeo creado tras la Segunda Guerra Mundial no es sostenible en los términos en que en su día fue concebido. Y la causa no se encuentra en una pérdida voluntaria de poder por parte de los Estados europeos, sino en el marco internacional en que se desenvuelven. No es sorprendente, por tanto, que, en Europa, buena parte de la extrema izquierda y de la extrema derecha defiendan soluciones que pasan por frenar la internacionalización de la economía y la vuelta a sistemas mucho más cerrados con un mayor control del sector privado por parte del Estado.

No es éste, ciertamente, el planteamiento de Piketty. Lo que él busca es diseñar un Estado social para el siglo XXI. Y donde encuentra los mayores problemas no es en la apertura de las economías modernas –idea que representa un papel modesto en su modelo–, sino en la regulación del capital: y éste es precisamente el título de la cuarta parte de su libro. Aunque acepte que la desigualdad que existe entre los diversos grupos que forman nuestras sociedades contemporáneas no se debe sólo a la acumulación de capital, éste es el tema que realmente le preocupa y constituye el núcleo de su estudio. Por utilizar sus propios términos, si no se toman medidas para evitarlo, podríamos estar volviendo a la estructura social que existía en los años de la belle époque, en los que una pequeña elite vivía muy bien entre una gran masa de personas con escasos medios económicos. Y Piketty plantea para ello su propuesta de introducir un impuesto anual progresivo sobre el patrimonio, cuyo objetivo no sería tanto la financiación del Estado como la reducción de la desigualdad en la distribución de la riqueza. En su opinión, si la gran aportación del siglo XX a la Hacienda pública fue el impuesto progresivo sobre la renta, lo que el siglo XXI va a necesitar es un impuesto progresivo sobre el patrimonio. No se trata de que el primero de los tributos no sea necesario. De hecho, Piketty propone hacer retroceder varias décadas a los impuestos sobre la renta y volver a los tipos cuasiconfiscatorios que existieron hasta la década de los ochenta. Y propone, en concreto, tipos máximos de gravamen en el impuesto sobre la renta en los países desarrollados superiores al 80%. Pero esta tributación, en su opinión, no sería suficiente para combatir la desigualdad y debería reforzarse con elevados impuestos sobre la riqueza.

En este punto, Piketty ha dado ya el salto al Estado Robin Hood, cuya defensa constituye el auténtico objetivo del libro. Para él, además de reducir la desigualdad y controlar a los capitalistas, el impuesto sobre el patrimonio permitiría la solución de uno de los grandes problemas de nuestros días: el fortísimo crecimiento de la deuda pública de la mayoría de los países occidentales. Señala Piketty, acertadamente, que una de las formas más sencillas y eficaces de reducir la deuda pública es la inflación, que ha permitido aligerar sustancialmente la carga de la deuda en muchas ocasiones a lo largo de la historia. Y él no rechaza esta solución, pero considera preferible que la deuda se pague con un impuesto extraordinario sobre el patrimonio, que sería más «justo y eficaz». No queda claro al lector de dónde sale esta justicia y eficacia. Pero lo que no plantea duda alguna es la oposición de Piketty a la única forma decente de pagar la deuda: generando un excedente fiscal en el que los superávits compensen los déficits acumulados en años anteriores. Esta es, en su opinión, la peor de las soluciones posibles, lo que indica, entre otras cosas, la poca fe que tiene nuestro economista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los Estados y en el principio de que, a quienes en su día compraron títulos de deuda, debería reembolsárseles lo que pagaron y no una cantidad menor como consecuencia de la inflación o de tributos extraordinarios.

Pero nuestro autor es muy consciente de que va a encontrar resistencia para conseguir sus objetivos. A nadie le gusta que le quiten lo que es suyo, por muy bellas que sean las palabras con que se escriban los decretos de confiscación. Se atribuye a Jean-Baptiste Colbert, aquel ministro de Luis XIV que tanto daño hizo a los principios de la libertad económica, la idea de que lo que debe hacer un ministro de Hacienda es arrancar al ganso el mayor número posible de plumas sin que éste arme demasiado ruido. Pero los gansos a veces chillamos y, si podemos, salimos corriendo cuando llega el ministro de Hacienda. Y éste es, precisamente, el problema al que se enfrenta Piketty a la hora de llevar a la práctica sus drásticas propuestas fiscales. Porque, naturalmente, sabe que su estrategia, si se aplicara en un solo país, generaría una huida de personas, capitales y empresas que buscarían ambientes fiscales menos agresivos. Con la circunstancia, además, de que propone gravar especialmente el capital y éste –como sabe cualquier economista– es el factor que tiene mayor movilidad y el que antes trataría de escapar de «una inquisición vejatoria diseñada para gravarlo con un pesado impuesto» (son palabras escritas por Adam Smith doscientos cuarenta años antes de la publicación de este libro).

Para impedir que los contribuyentes escapen, la solución más efectiva –no cabe duda– sería un impuesto mundial sobre el capital. Pero parece bastante claro que no todos los gobiernos estarían de acuerdo y muchos se opondrían abiertamente. Por ello, Piketty plantea la posibilidad de un impuesto europeo sobre el patrimonio, cuyo tipo podría alcanzar hasta el 5% anual para los patrimonios más elevados. En otras palabras, en sólo diez años el Estado habría expropiado aproximadamente el 40% de dicho patrimonio. Contraargumenta Piketty a esta crítica y señala que, en realidad, estos patrimonios podrían generar rendimientos anuales entre el 6% y el 7%, por lo que, al final, los patrimonios podrían permanecer más o menos iguales. Pobre consuelo, ciertamente; y difícil de creer, además, si el tipo marginal del impuesto sobre la renta que se aplica a dichos rendimientos es superior al 80%. No es difícil ver que el resultado de tal impuesto sería que los capitales saldrían no de un país europeo en concreto, sino del continente. Las críticas del autor hacia la competencia fiscal entre los Estados constituyen un buen ejemplo de esa actitud consistente en deplorar que alguien trate de escapar de la ferocidad del fisco. Se lamenta Piketty de que la competencia fiscal reduce la recaudación por impuestos, pero en ningún momento se plantea si el auténtico problema es que esos impuestos han superado ya, en muchos casos, los límites tolerables. Cabría argumentar, por ejemplo, que, en un mundo en el que el Estado se apropia, de una u otra forma, de más del 50% de lo que gana un contribuyente medio, el derecho a «votar con los pies», es decir, a marcharse a otra parte, podría ser la última defensa frente al Estado.

En mi opinión, la cuestión más interesante que plantea este libro no es su contenido, sino su éxito. El tema principal de la obra –los problemas que la desigualdad en la distribución de la renta y de la riqueza presentan a nuestras sociedades– es, ciertamente, relevante, pero tiene poco de original. A mediados del siglo XIX, Alexis de Tocqueville analizó –y con bastante más agudeza que Piketty, por cierto– los desajustes que surgen cuando se intenta mantener una economía libre y con desigualdades, por una parte, y un sistema democrático, por otra. Piketty cita a Tocqueville, pero sólo para presentar un comentario suyo sobre las grandes fortunas en la Norteamérica de mediados del siglo XIX. No entra, sin embargo, en el tema de fondo, a pesar de la relevancia de éste para su tesis y sus recomendaciones de política fiscal.

Desde el punto de vista de un economista, el principal defecto del libro es que su autor no es capaz de explicar adecuadamente los hechos que lamenta, o lo hace de una forma muy imperfecta. Por una parte, su fe en la capacidad del sector público para solucionar los problemas de nuestras economías es, ciertamente, digna de mejor causa. La teoría de la elección pública y la economía institucional nos ofrecen explicaciones bastante sólidas de muchos de los problemas que plantea Piketty. Pero él ignora estas aportaciones al análisis económico. Por otra, como ya se ha comentado, no es capaz de valorar lo que ha supuesto la globalización de la economía y de reconocer que tales cambios hacen que buena parte de sus recomendaciones resulten de imposible aplicación. Por fin, ofrece una visión muy mecanicista de la economía y no presta la atención adecuada a cuestiones como los incentivos a trabajar o al papel que la búsqueda del propio interés ha desempeñado –y desempeña– en el progreso de todas las economías de mercado. El libro tiene, por tanto, poco de obra maestra. Pero mucha gente lo ha recibido como si realmente lo fuera. Martin Wolf, sin duda uno de los analistas más influyentes de la prensa económica de todo el mundo, lo ha colmado de elogios en las páginas del prestigioso Financial Times. Y dos economistas ganadores del premio Nobel y figuras de los medios de comunicación de izquierdas en todo el mundo –Joseph Stiglitz y Paul Krugman– lo han prohijado.

Pensaba George Stigler que los economistas somos, en el fondo, predicadores, que tratamos de mostrar a la gente sus errores y les marcamos el camino hacia la salvación. Pero –añadía– debemos ser conscientes de que, al margen de la mayor o menor calidad de nuestros razonamientos, nuestra audiencia sólo nos hará caso cuando esté predispuesta a escuchar lo que le decimos. Por eso, para el éxito –o el fracaso– de un libro de economía es tan importante el momento en el que sale de la imprenta. Thomas Piketty ha sabido encontrar la ocasión adecuada y una parroquia dispuesta a escucharlo y a seguirlo. Es posible que no crea mucho en el mercado, pero ha acertado en el lanzamiento de su producto. Nos guste o no la obra, hay que darle la enhorabuena por ello.

Francisco Cabrillo es catedrático de Economía en la Universidad Complutense y director del Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Sus últimos libros son Economistas extravagantes, Retratos al aguafuerte (Madrid, Hoja perenne, 2006), Libertad económica en las comunidades autónomas (Madrid, Marcial Pons, 2008), Libertad económica en España 2011 (Madrid, Civitas, 2011), Principios de economía y hacienda (Madrid, Civitas, 2011), Libertad económica en España 2013 (Madrid, Civismo, 2013). Es el editor del volumen La economía de la administración de justicia (Madrid, Civitas, 2011).

Thomas Piketty ataca de nuevoSobre «Capital e ideología»Eduardo FebbroThomas Piketty vuelve sobre el capital y la desigualdad, ahora poniendo el acento en la ideología y las retóricas dominantes y proponiendo algunas alternativas al capitalismo contemporáneo.Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales», enuncia la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano firmada de 1789 y ratificada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. El economista francés Thomas Piketty, autor del famosísimo El Capital en el Siglo XXI (dos millones y medio de ejemplares vendidos en todo el mundo) entrega una minuciosa y demoledora exploración sobre esa ilusión igualitaria en el último libro que acaba de publicar en Francia: Capital et idéologie [Capital e ideología].

Como la precedente, esta obra consta de 1.200 páginas, se apoya en la historia del mundo y en una forma renovada de emplear las estadísticas para ofrecer un vertiginoso recorrido desde el presente hasta los orígenes de las desigualdades. Allí donde se mire, sea cual fuere la época y el régimen político, la desigualdad es una constante a lo largo de la historia de la humanidad cuyo principio o justificación responde, según Thomas Piketty, a una «ideología». Ese es la esfera central en torno a la cual se mueve toda la reflexión del libro: «la desigualdad es ideológica y política». En ningún caso es una cuestión «económica o tecnológica», y, menos aún, como lo alega desde hace décadas la derecha liberal, sus causas son «naturales».

Ya se trate del modelo chino de desarrollo, de las castas en la India, del New Deal de Roosevelt, divisiones como nobleza, pueblo o clérigo, clase obrera o burguesía, todas las desigualdades están organizadas. Piketty escribe: «cada régimen desigual reposa, en el fondo, sobre una teoría de la justicia. Las desigualdades deben estar justificadas y apoyarse sobre una visión plausible y coherente de la organización social y política ideales». La desigualdad es, en este contexto, un instrumento de la gestión de las sociedades que las ideologías convierten en necesarias. «Cada sociedad humana debe justificar sus desigualdades –apunta Piketty–: hay que encontrarles razones sin las cuales todo el edificio político y social amenaza con derrumbarse. Cada época produce así un conjunto de discursos e ideologías contradictorias que apuntan a legitimar la desigualdad».

Capital e ideología desmonta uno tras otro las narrativas que la derecha liberal instaló en casi todo el planeta. No existen, alega Piketty, «leyes fundamentales», menos aún raíces «naturales» de la desigualdad, ni tampoco se trata de «injusticias necesarias» para que el sistema funcione. El gran relato liberal se armó desde el Siglo XIX con la idea de las famosas «meritocracia» y su más moderna versión: «la igualdad de oportunidades». Ese relato es falso y es preciso, anota el autor,” reescribir un relato alternativo”.

Piketty define ese relato dominante como «propietarista, empresarial y meritocrático», cuyo hilo conductor consiste en afirmar que «la desigualdad moderna es justa porque esta se desprende de un proceso elegido libremente en el cual cada uno tiene las mismas posibilidades de acceder al mercado y a la propiedad, donde cada uno se beneficia espontáneamente de las acumulaciones de los más ricos, quienes también son los más emprendedores, los que más merecen y los más útiles». El economista francés demuestra la fragilidad galopante de ese gran relato liberal, así como sus abismales contradicciones, tanto más cuanto que ese principio de la desigualdad necesaria ya no se puede «justificar más en nombre del interés general». Piketty explica que la meritocracia que se expandió como modelo exclusivo desde los años 80 equivale a una suerte de carta mágica que les permite a sus promotores «justificar cualquier nivel de desigualdad sin tener que examinarla y, de paso, estigmatizar a los perdedores por su falta de mérito, de virtud y de diligencia». La modernidad económica se caracteriza así por «culpabilizar a los pobres» y, también, por un «conjunto de prácticas discriminatorias y desigualdades de estatuto y etno-religiosas».

Piketty sitúa el inicio del ciclo más poderoso de la desigualdad a finales de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuando se destruyó y se redefinió «la muy desigual globalización comercial y financiera que estaba en curso en la Belle Époque». Desde entonces hasta nuestro Siglo XXI queda un tendal de destrucción social, que es la amenaza que preside todos los trastornos. El economista advierte: «si no se transforma profundamente el sistema económico actual para tornarlo menos desigual, más equitativo y más duradero, tanto entre los países como dentro de ellos, entonces el ‘populismo’ xenófobo y sus posibles éxitos electorales por venir podrían rápidamente entablar el movimiento de destrucción de la globalización híper-capitalista y digital de los años 1990-2020».

Esta obra frondosa y en nada pesimista se inscribe en una cultura de la reconstrucción y la reformulación y no en un mero catálogo de calamidades o diagnósticos sobre la nocividad del liberalismo. Está muy alejada de esa producción vestida de progresista y empeñada en describir el mal sin que haya otra alternativa que aceptarlo o sucumbir. Piketty diseña varios horizontes. No es un libro no de ruptura sino de replanteamientos. No se propone la destrucción del sistema sino su comprensión histórica, su replanteamiento y, sobre todo, la desconstrucción de la retórica liberal que ha justificado hasta ahora todas las desigualdades en nombre de imaginarios «fundamentos naturales y objetivos».

Piketty no solo afirma que hay muchas vidas fuera del sistema, sino que, también, cada vez que se intentó modificarlo la existencia humana mejoró. En el prólogo del libro, Piketty resalta: «de este análisis histórico emerge una conclusión importante: fue el combate por la igualdad y la educación el que permitió el desarrollo económico y el progreso humano, y no la sacralización de la propiedad, de la estabilidad y de la desigualdad». Los procesos de impugnación de la desigualdad por parte de la sociedad civil han sido en este sentido decisivos para cambiar el rumbo: «en su conjunto, las diversas rupturas y procesos revolucionarios y políticos que permitieron reducir y transformar las desigualdades del pasado fueron un inmenso éxito, al tiempo que desembocaron en la creación de nuestras instituciones más valiosas, aquellas que, precisamente, permitieron que la idea de progreso humano se volviera una realidad».

No hay, de hecho, ningún determinismo, es decir, ninguna condena a la cadena perpetua de la desigualdad. Existen y existirán alternativas. «En todos los niveles de desarrollo, existen múltiples maneras de estructurar un sistema económico, social y político, de definir las relaciones de propiedad, organizar un régimen fiscal o educativo, tratar un problema de deuda pública o privada, de regular las relaciones entre las distintas comunidades humanas (…) Existen varios caminos posibles capaces de organizar una sociedad y las relaciones de poder y de propiedad dentro de ella». Esas posibilidades latentes están más abiertas en nuestra época, «donde algunos caminos pueden constituir una superación del capitalismo mucho más real que la vía que promete su destrucción sin preocuparse por lo que seguirá».

Comprender la historia conjunta del capital y la ideología/desigualdad equivale a «elaborar un relato más equilibrado y a trazar los contornos de un socialismo participativo para el Siglo XXI; es decir, imaginar un nuevo horizonte igualitario de alcance universal, una nueva ideología de la igualdad, de la propiedad social, de la educación y del reparto de los saberes y de los poderes, más optimista ante la naturaleza humana».

Esta amplísima lectura de la historia invita a reescribirla en los hechos. Por ejemplo, con esa idea de un «socialismo participativo», Piketty presenta una serie de ideas y propuestas con el objetivo de refutar la tendencia congelada: «las desigualdades actuales y las instituciones del presente no son las únicas posibles, pese a lo que puedan pensar los conservadores: ambas están también llamadas a transformarse y a reinventarse permanentemente». Así como no hay ningún «determinismo» o causa «natural» de la desigualdad tampoco cabe pensar que su erradicación es automática. «El progreso humano no es lineal –escribe Piketty–. Sería un error partir de la hipótesis según la cual todo siempre irá mejor, que la libre competencia de las potencias estatales y de los actores económicos basta para conducirnos como por milagro a la harmonía social y universal». «El progreso humano existe, pero es un combate», recalca. Este debe «apoyarse sobre un análisis razonado de las evoluciones históricas, con lo que comportan de positivo y de negativo».

Piketty desata nudos, desarma narrativas, corre el telón de los cinismos incrustados en la ideología del Wall Street Journal, desmonta pieza por pieza la criminalización de la protesta social y deslegitima la impostura del sometimiento en nombre del equilibrio social. Allí donde los pueblos se levantan para exigir equidad y justicia social, la ideología de la desigualdad vocifera que toda revuelta significa el desorden, el cual desembocará en dirigirse «derecho hacia la inestabilidad política y el caos permanente, lo que terminará por darse vuelta contra los más modestos». Piketty llama a esa contraofensiva del miedo «la respuesta propietarista intransigente», cuyo principio de acción «consiste en que no hay que correr ese riesgo, que esa caja de Pandora de la redistribución de la propiedad nunca se debe abrir».

Capital e ideología propone abrir la caja, empezando por un trabajo que incita a volver a pensar necesariamente las distintas formas de la propiedad, de la dominación y la emancipación. La relectura histórica de las convenciones de la desigualdad se propone también despejar pistas para emanciparse de un régimen que degrada la condición humana. El catadrático y economista francés adelanta un flujo de ideas o pistas que incluyen «la propiedad social» y la «cogestión de las empresas» (los empleados tendrían el 50% en el seno de los consejos de administración), «la propiedad temporal» (impuesto progresivo aplicado al patrimonio), «la herencia para todos» (contar a los 25 años con un capital universal), «justicia educativa» (equilibrio de los gastos en educación en beneficio de las zonas desfavorecidas), «impuesto al carbono individual» (gravamen ecológico basado en el consumo propio), «financiación de la vida política» (los ciudadanos recibirían del Estado bonos para la «igualdad democrática» que luego entregarían al partido de su preferencia), «inserción de objetivos fiscales y ecológicos obligatorios en los acuerdos comerciales y los tratados internacionales», «creación de un catastro financiero internacional» (para que las administraciones sepan quién detenta qué).

Críticos habrá muchos, tanto del campo de la izquierda como del liberal. Los primeros impugnarán Capital et idéologie porque su propuesta no es una revolución, los segundos lo destruirán porque sus 1.200 páginas son un alegato inobjetable sobre los mecanismos que edificaron la depredación de las sociedades humanas. La ideología «propietarista» preside en este momento de nuestra historia todas las retóricas dominantes, con la consiguiente sensación de asfixia globalizada, la casi certeza de que, sin este modelo desigual, no existe vida humana posible. A su manera voluminosa, exhaustiva y original, el ensayo del economista francés abre horizontes, respira y prueba que no existe un solo relato, sino que, mirando con prolijidad, hay otros, que lo que nos presentan como más moderno no es más que una línea narrativa tan viciada como anclada en el pasado. Esa es su meta confesa: «convencer al lector de que podemos apoyarnos en las lecciones de la historia para definir una norma de justicia y de igualdad exigentes en materia de regulación y reparto de la propiedad más allá de la simple sacralización del pasado».

https://nuso.org/articulo/thomas-piketty-ataca-de-nuevo/

Piketty-El-capital-en-siglo-XXI.pdf

por T Piketty · 2014 · Mencionado por 11 — Capital en el siglo XXI / Thomas Piketty; traducido por Arthur Goldhammer. ... principal amenaza para una distribución equitativa de la riqueza en el largo ...590 páginas

Reseña del libro

Con esta obra, Thomas Piketty se estableció como una voz decisiva: puso en el centro del debate mundial el tema de la desigualdad. Su análisis de la historia de la distribución de la riqueza y la riqueza a nivel global desde el siglo XVIII hasta la actualidad tiene el valor de la evidencia en un campo en el que han abundado los prejuicios. Resultado de quince años de investigación sobre la dinámica de los ingresos y la desigualdad, el libro utiliza la base de datos de más de veinte países para responder una serie de preguntas que merecían una respuesta urgente. ¿La acumulación del capital privado conduce a la concentración del poder y la riqueza cómo lo creyó Marx en el siglo XIX? ¿Qué se sabe realmente sobre la evolución de la distribución de la riqueza y qué lección podemos extraer para el siglo XXI? Piketty propone regulaciones para el capital financiero y políticas fiscales que moderen la disparidad, como impuestos a la riqueza y la herencia. Bestseller mundial de economía de los últimos años, El capital del siglo XXI ha tenido decenas de miles de lectores en América Latina: nadie que se interese por el destino de su país puede eludir el tema de la desigualdad. Paidós publica por primera vez en edición de bolsillo un texto que continuará alimentado la discusión pública en las siguientes décadas.

https://www.buscalibre.us/libro-el-capital-en-el-siglo-xxi/9789501297058/p/50317160

Con esta obra, Thomas Piketty se estableció como una voz decisiva: puso en el centro del debate mundial el tema de la desigualdad. Su análisis de la historia de la distribución de la riqueza y la riqueza a nivel global desde el siglo XVIII hasta la actualidad tiene el valor de la evidencia en un campo en el que han abundado los prejuicios. Resultado de quince años de investigación sobre la dinámica de los ingresos y la desigualdad, el libro utiliza la base de datos de más de veinte países para responder una serie de preguntas que merecían una respuesta urgente. ¿La acumulación del capital privado conduce a la concentración del poder y la riqueza cómo lo creyó Marx en el siglo XIX? ¿Qué se sabe realmente sobre la evolución de la distribución de la riqueza y qué lección podemos extraer para el siglo XXI? Piketty propone regulaciones para el capital financiero y políticas fiscales que moderen la disparidad, como impuestos a la riqueza y la herencia. Bestseller mundial de economía de los últimos años, El capital del siglo XXI ha tenido decenas de miles de lectores en América Latina: nadie que se interese por el destino de su país puede eludir el tema de la desigualdad. Paidós publica por primera vez en edición de bolsillo un texto que continuará alimentado la discusión pública en las siguientes décadas.

https://www.buscalibre.us/libro-el-capital-en-el-siglo-xxi/9789501297058/p/50317160

Thomas Piketty y la teoría general del capitalismo salvaje

Thomas Piketty es un economista francés que en la década pasada se apuntó grandes aciertos en su trabajo con Emmanuel Saez sobre la desigualdad de los ingresos. El dúo fue el primero en explorar cuidadosamente los datos de los impuestos en Estados Unidos para mostrar cómo los ingresos altamente concentrados no estaban en manos del 10 o 20 por ciento más rico sino más bien en el 1, 0,1, e incluso el 0,01 por ciento. Gran parte del debate contemporáneo sobre la desigualdad se basa en el trabajo de Piketty y Saez, y en este nuevo trabajo han expandido la investigación hacia nuevos países, demostrando que se mantiene el mismo patrón. Si el libro está causando tanta conmoción es precisamente porque con este trabajo hay una gran cantidad de teoría económica que queda invalidada, sobre todo aquella que se implantó en el mundo entre los años 70 y los 80 y que prometía resolver los problemas económicos para siempre.

Thomas Piketty y la teoría general del capitalismo salvaje

Thomas Piketty es un economista francés que en la década pasada se apuntó grandes aciertos en su trabajo con Emmanuel Saez sobre la desigualdad de los ingresos. El dúo fue el primero en explorar cuidadosamente los datos de los impuestos en Estados Unidos para mostrar cómo los ingresos altamente concentrados no estaban en manos del 10 o 20 por ciento más rico sino más bien en el 1, 0,1, e incluso el 0,01 por ciento. Gran parte del debate contemporáneo sobre la desigualdad se basa en el trabajo de Piketty y Saez, y en este nuevo trabajo han expandido la investigación hacia nuevos países, demostrando que se mantiene el mismo patrón. Si el libro está causando tanta conmoción es precisamente porque con este trabajo hay una gran cantidad de teoría económica que queda invalidada, sobre todo aquella que se implantó en el mundo entre los años 70 y los 80 y que prometía resolver los problemas económicos para siempre.

Retrocediendo al siglo XIX

El provocador argumento de Capital en el siglo 21 es que el capitalismo de mercado, incluyendo el tipo de capitalismo de Estado del bienestar que se practica en Europa, a la larga conducirá a una economía dominada por quienes tienen la suerte de nacer en una posición de riqueza heredada. Lejos de facilitar la equidad, los modelos económicos han potenciado la desigualdad como en la ley del más fuerte. El capitalismo se ha vuelto depredador y salvaje y está haciendo retroceder a Europa al siglo 19, donde existía la tiranía de la riqueza heredada. Una tiranía que solo fue destruída por la devastación de dos guerras mundiales. Piketty muestra con datos precisos que esta tiranía está retornando pero esta vez a escala mundial.

Si bien hay diferentes conceptos de capital que circulan en la literatura económica, Piketty utiliza una definición amplia del capital de modo que sea lo misma que la riqueza . Todo lo que sea maquinaria, propiedad, acciones o efectivo constituye el capital o riqueza. Y la riqueza está distribuída en forma mucho más desigual que el ingreso. Cuando en economía se toman términos como Óptimo de Pareto, Caja de Edgeworth o Equlibrio General, hay que hacer la salvedad que se están tomando abstracciones alejadas de la economía real. Por eso que una división de la sociedad entre los dueños de los recursos (los capitalistas) y quienes trabajan para ganarse la vida (los trabajadores), por muy simplista que sea resulta totalmente real.

El provocador argumento de Capital en el siglo 21 es que el capitalismo de mercado, incluyendo el tipo de capitalismo de Estado del bienestar que se practica en Europa, a la larga conducirá a una economía dominada por quienes tienen la suerte de nacer en una posición de riqueza heredada. Lejos de facilitar la equidad, los modelos económicos han potenciado la desigualdad como en la ley del más fuerte. El capitalismo se ha vuelto depredador y salvaje y está haciendo retroceder a Europa al siglo 19, donde existía la tiranía de la riqueza heredada. Una tiranía que solo fue destruída por la devastación de dos guerras mundiales. Piketty muestra con datos precisos que esta tiranía está retornando pero esta vez a escala mundial.

Si bien hay diferentes conceptos de capital que circulan en la literatura económica, Piketty utiliza una definición amplia del capital de modo que sea lo misma que la riqueza . Todo lo que sea maquinaria, propiedad, acciones o efectivo constituye el capital o riqueza. Y la riqueza está distribuída en forma mucho más desigual que el ingreso. Cuando en economía se toman términos como Óptimo de Pareto, Caja de Edgeworth o Equlibrio General, hay que hacer la salvedad que se están tomando abstracciones alejadas de la economía real. Por eso que una división de la sociedad entre los dueños de los recursos (los capitalistas) y quienes trabajan para ganarse la vida (los trabajadores), por muy simplista que sea resulta totalmente real.

Historia de la riqueza y los salarios

El capital en el siglo XXI es una densa exploración en la historia de los salarios y la riqueza en los últimos 300 años. Presenta una gran cantidad de datos sobre la distribución del ingreso en muchos países, demostrando que la desigualdad ha aumentado drásticamente en las últimas tres décadas y que pronto se volverá peligrosamente peor. Piketty señala que sólo la productividad de los trabajadores de bajos ingresos puede ser medida en forma objetiva. En su análisis postula que cuando un trabajo es replicable, como un trabajador de la línea de montaje o en un servicio de comida rápida, resulta relativamente fácil de medir el valor aportado por cada trabajador. Por tanto, estos trabajadores tienen derecho a lo que ganan. Sin embargo, la productividad de las personas con altos ingresos es más difícil de medir y muchos de estos salarios son en gran medida arbitrarios y constituyen el reflejo de una "construcción ideológica" más que de mérito propio. Estos altos salarios generan distorsiones que a la larga culminan en crisis económicas.

Piketty logra poner en el debate un tema largamente abandonado por los economistas como es el tema de la desigualdad. Desde que Simon Kuznets estudió la desigualdad en los años 50 del siglo pasado, ningún economista pareció interesado en retomar el tema. Kuznets fue el primero en plantear la curva de campana invertida para la desigualdad en los Estados Unidos, pero su informe se hizo callar. Era muy mal visto plantear este tema en plena guerra fría, donde había que dar una imagen victoriosa en todos los ámbitos para provocar la envidia de la URSS. El año 2011, se desempolvó el documento de Kuznets y un comité de economistas líderes votó el documento de 1955 como uno de los 20 artículos más influyentes publicados en American Economic Review.

Hace seis años, hablamos de los orígenes de la desigualdad y dimos cuenta del aumento de la desigualdad tras el primer documento de la dupla Piketty-Saez. Este nuevo trabajo, con abundante cantidad de datos y tablas, se convierte en el informe más contundente sobre la desigualdad y confirma que ésta se ha disparado a niveles insostenibles. Por eso la gente deberá repensar la forma en que la gente piensa sobre la historia económica de los últimos 200 años.

El capital en el siglo XXI es una densa exploración en la historia de los salarios y la riqueza en los últimos 300 años. Presenta una gran cantidad de datos sobre la distribución del ingreso en muchos países, demostrando que la desigualdad ha aumentado drásticamente en las últimas tres décadas y que pronto se volverá peligrosamente peor. Piketty señala que sólo la productividad de los trabajadores de bajos ingresos puede ser medida en forma objetiva. En su análisis postula que cuando un trabajo es replicable, como un trabajador de la línea de montaje o en un servicio de comida rápida, resulta relativamente fácil de medir el valor aportado por cada trabajador. Por tanto, estos trabajadores tienen derecho a lo que ganan. Sin embargo, la productividad de las personas con altos ingresos es más difícil de medir y muchos de estos salarios son en gran medida arbitrarios y constituyen el reflejo de una "construcción ideológica" más que de mérito propio. Estos altos salarios generan distorsiones que a la larga culminan en crisis económicas.

Piketty logra poner en el debate un tema largamente abandonado por los economistas como es el tema de la desigualdad. Desde que Simon Kuznets estudió la desigualdad en los años 50 del siglo pasado, ningún economista pareció interesado en retomar el tema. Kuznets fue el primero en plantear la curva de campana invertida para la desigualdad en los Estados Unidos, pero su informe se hizo callar. Era muy mal visto plantear este tema en plena guerra fría, donde había que dar una imagen victoriosa en todos los ámbitos para provocar la envidia de la URSS. El año 2011, se desempolvó el documento de Kuznets y un comité de economistas líderes votó el documento de 1955 como uno de los 20 artículos más influyentes publicados en American Economic Review.

Hace seis años, hablamos de los orígenes de la desigualdad y dimos cuenta del aumento de la desigualdad tras el primer documento de la dupla Piketty-Saez. Este nuevo trabajo, con abundante cantidad de datos y tablas, se convierte en el informe más contundente sobre la desigualdad y confirma que ésta se ha disparado a niveles insostenibles. Por eso la gente deberá repensar la forma en que la gente piensa sobre la historia económica de los últimos 200 años.

"Nadie se había fijado en eso antes"

La tesis de Piketty indica que la desigualdad es intrínseca al capitalismo y, de no combatirse enérgicamente, es probable que aumente a niveles que amenazan la democracia y dejan de sostener el crecimiento económico. Aunque Piketty ha confesado que nunca leyó a Karl Marx, su análisis coincide con el del filósofo alemán que predijo que la desigualdad y la lucha de clases marcarían el colapso del capitalismo. Marx fue un crítico de la economía clásica, que apuntaba que la desigualdad era un proceso que disminuiría con el tiempo. Robert Solow, uno de los principales desarrolladores de modelos de crecimiento empleó el término “convergencia” para. mostrar que el desarrollo económico aboliría la desigualdad. Al conocer el libro de Piketty, e impresionado por la comparación entre la tasa de retorno del patrimonio (r) y la tasa de crecimiento (g), Solow dijo “que yo sepa, nadie se había fijado en eso antes”. Y es que el capitalismo tiene misterios que la razón desconoce, pero que Karl Marx anticipó en 1848. El capitalismo descontrolado propaga la desigualdad. Aunque se tome como convergencia las similitudes de Beijing con Nueva York, ¿cómo explicamos las enormes desigualdades al interior de esos dos países?

La tesis de Piketty indica que la desigualdad es intrínseca al capitalismo y, de no combatirse enérgicamente, es probable que aumente a niveles que amenazan la democracia y dejan de sostener el crecimiento económico. Aunque Piketty ha confesado que nunca leyó a Karl Marx, su análisis coincide con el del filósofo alemán que predijo que la desigualdad y la lucha de clases marcarían el colapso del capitalismo. Marx fue un crítico de la economía clásica, que apuntaba que la desigualdad era un proceso que disminuiría con el tiempo. Robert Solow, uno de los principales desarrolladores de modelos de crecimiento empleó el término “convergencia” para. mostrar que el desarrollo económico aboliría la desigualdad. Al conocer el libro de Piketty, e impresionado por la comparación entre la tasa de retorno del patrimonio (r) y la tasa de crecimiento (g), Solow dijo “que yo sepa, nadie se había fijado en eso antes”. Y es que el capitalismo tiene misterios que la razón desconoce, pero que Karl Marx anticipó en 1848. El capitalismo descontrolado propaga la desigualdad. Aunque se tome como convergencia las similitudes de Beijing con Nueva York, ¿cómo explicamos las enormes desigualdades al interior de esos dos países?

La relación r > g

Según Piketty, cuyos datos sobre los ingresos y la riqueza abordan 300 años y 20 países, las fuerzas de convergencia (la extensión de conocimientos y habilidades, por ejemplo) son considerables, pero los datos de divergencia normalmente han sido mucho mayores. El eje de su argumento es la fórmula r > g , donde r representa la tasa media anual de rendimiento del capital (es decir, beneficios, dividendos, intereses y rentas) y g representa la tasa de crecimiento económico. Durante gran parte de la historia moderna, la tasa de rendimiento del capital se ha situado entre el 4 y el 5 por ciento, mientras que la tasa de crecimiento ha sido decididamente inferior, entre el 1 y el 2 por ciento. Este funcionamiento crea una fuerza desestabilizadora, dado que cuando r > g , el capitalismo genera automáticamente desigualdades arbitrarias e insostenibles que socavan radicalmente los valores meritocráticos en que se basan las sociedades democráticas.

En otras palabras, en una economía de lento crecimiento, la riqueza acumulada crece más rápido que los ingresos del trabajo. Por tanto los ricos, que ya tienen la mayoría de la riqueza, se hacen más ricos, mientras que todos los demás, que dependen principalmente de los ingresos de su trabajo, quedan desplazados. Los países en los que r > g constituyen gran parte del mundo desarrollado de hoy, incluyendo a Estados Unidos, donde el 10 por ciento más rico captura más del 50 por ciento del ingreso del país, en una proporción que sigue aumentando la desigualdad a un ritmo que se hará insostenible en el largo plazo. Para Piketty todo esto es fruto de las tesis del libre mercado, dado que los mercados autorregulados son un esquema donde r > g.. En los sobrevalorados modelos de crecimiento de Robert Solow gran parte del crecimiento era explicado por un componente desconocido que Solow bautizó como “residuo”. Ahora sabemos que ese residuo tiene nombre: es la renta del capitalista. Nadie se había fijado en eso antes, como reconoció el propio Solow.

Piketty encuentra una notable excepción al reinado de r > g en el período entre 1945 y 1970, la llamada edad de oro del capitalismo, también conocida como la "gran compresión", cuando las economías de Europa y Estados Unidos se expandieron y la desigualdad se redujo. No es ninguna coincidencia, indica Piketty, que este período diera lugar al credo optimista de la economía moderna, en la cual el libre mercado proporciona dividendos a todos. Ese mantra fue una simple ilusión: visto en su contexto histórico, la Edad de Oro del capitalismo sólo fue una excepción transitoria a la sombría regla r > g. Dos guerras mundiales tras la Gran Depresión, acompañadas por tasas impositivas compensatorias impuestas a los ricos para pagar el esfuerzo de la guerra, disminuyeron considerablemente las fortunas familiares, estrechando las herencias y reduciendo temporalmente la brecha entre las clases altas y bajas. En este período sí que hubo convergencia y la brecha de desigualdad vivió un cierre significativo. El gran mérito de la investigación de Piketty es que muestra todo esto con abundantes datos históricos que resultan inconfundibles. De ahí el impacto que está teniendo el libro en todo el mundo.

Piketty va aún más allá y establece una importante crítica a la teoría económica; "Durante mucho tiempo los economistas han tratado de definirse a sí mismos en términos de sus métodos supuestamente científicos. De hecho, estos métodos se basan en un uso inmoderado de los modelos matemáticos, que con frecuencia no son más que una excusa para ocupar el terreno y enmascarar la vacuidad del contenido. Demasiada energía ha sido y está siendo desperdiciada en pura especulación teórica sin una especificación clara de los hechos económicos que uno está tratando de explicar o de los problemas sociales y políticos que se está tratando de resolver".

Tiene razón Piketty en que la economía ha perdido su pasión de hacer frente a los grandes problemas y se ha quedado en el show mediático del enmascaramiento del vacío. Todo se basa en banalidades y cuestiones pequeñas, llevadas al extremo en la corriente Freakonomics, que aborda el comportamiento de los luchadores de sumo o por qué los traficantes de drogas viven con sus madres. Cuando en España hay un 25 por ciento de desempleo, que no tiene ninguna salida a la luz de las propuestas de la UE, la economía debe volver a enfocarse en los grandes problemas, como el empleo y la desigualdad, y proponer soluciones.

https://www.elblogsalmon.com/economia/thomas-piketty-y-la-teoria-general-del-capitalismo-salvaje

Según Piketty, cuyos datos sobre los ingresos y la riqueza abordan 300 años y 20 países, las fuerzas de convergencia (la extensión de conocimientos y habilidades, por ejemplo) son considerables, pero los datos de divergencia normalmente han sido mucho mayores. El eje de su argumento es la fórmula r > g , donde r representa la tasa media anual de rendimiento del capital (es decir, beneficios, dividendos, intereses y rentas) y g representa la tasa de crecimiento económico. Durante gran parte de la historia moderna, la tasa de rendimiento del capital se ha situado entre el 4 y el 5 por ciento, mientras que la tasa de crecimiento ha sido decididamente inferior, entre el 1 y el 2 por ciento. Este funcionamiento crea una fuerza desestabilizadora, dado que cuando r > g , el capitalismo genera automáticamente desigualdades arbitrarias e insostenibles que socavan radicalmente los valores meritocráticos en que se basan las sociedades democráticas.

En otras palabras, en una economía de lento crecimiento, la riqueza acumulada crece más rápido que los ingresos del trabajo. Por tanto los ricos, que ya tienen la mayoría de la riqueza, se hacen más ricos, mientras que todos los demás, que dependen principalmente de los ingresos de su trabajo, quedan desplazados. Los países en los que r > g constituyen gran parte del mundo desarrollado de hoy, incluyendo a Estados Unidos, donde el 10 por ciento más rico captura más del 50 por ciento del ingreso del país, en una proporción que sigue aumentando la desigualdad a un ritmo que se hará insostenible en el largo plazo. Para Piketty todo esto es fruto de las tesis del libre mercado, dado que los mercados autorregulados son un esquema donde r > g.. En los sobrevalorados modelos de crecimiento de Robert Solow gran parte del crecimiento era explicado por un componente desconocido que Solow bautizó como “residuo”. Ahora sabemos que ese residuo tiene nombre: es la renta del capitalista. Nadie se había fijado en eso antes, como reconoció el propio Solow.

Piketty encuentra una notable excepción al reinado de r > g en el período entre 1945 y 1970, la llamada edad de oro del capitalismo, también conocida como la "gran compresión", cuando las economías de Europa y Estados Unidos se expandieron y la desigualdad se redujo. No es ninguna coincidencia, indica Piketty, que este período diera lugar al credo optimista de la economía moderna, en la cual el libre mercado proporciona dividendos a todos. Ese mantra fue una simple ilusión: visto en su contexto histórico, la Edad de Oro del capitalismo sólo fue una excepción transitoria a la sombría regla r > g. Dos guerras mundiales tras la Gran Depresión, acompañadas por tasas impositivas compensatorias impuestas a los ricos para pagar el esfuerzo de la guerra, disminuyeron considerablemente las fortunas familiares, estrechando las herencias y reduciendo temporalmente la brecha entre las clases altas y bajas. En este período sí que hubo convergencia y la brecha de desigualdad vivió un cierre significativo. El gran mérito de la investigación de Piketty es que muestra todo esto con abundantes datos históricos que resultan inconfundibles. De ahí el impacto que está teniendo el libro en todo el mundo.

Piketty va aún más allá y establece una importante crítica a la teoría económica; "Durante mucho tiempo los economistas han tratado de definirse a sí mismos en términos de sus métodos supuestamente científicos. De hecho, estos métodos se basan en un uso inmoderado de los modelos matemáticos, que con frecuencia no son más que una excusa para ocupar el terreno y enmascarar la vacuidad del contenido. Demasiada energía ha sido y está siendo desperdiciada en pura especulación teórica sin una especificación clara de los hechos económicos que uno está tratando de explicar o de los problemas sociales y políticos que se está tratando de resolver".

Tiene razón Piketty en que la economía ha perdido su pasión de hacer frente a los grandes problemas y se ha quedado en el show mediático del enmascaramiento del vacío. Todo se basa en banalidades y cuestiones pequeñas, llevadas al extremo en la corriente Freakonomics, que aborda el comportamiento de los luchadores de sumo o por qué los traficantes de drogas viven con sus madres. Cuando en España hay un 25 por ciento de desempleo, que no tiene ninguna salida a la luz de las propuestas de la UE, la economía debe volver a enfocarse en los grandes problemas, como el empleo y la desigualdad, y proponer soluciones.

https://www.elblogsalmon.com/economia/thomas-piketty-y-la-teoria-general-del-capitalismo-salvaje

No hay comentarios:

Publicar un comentario