Una imagen devastadora de Trump: el explosivo testimonio de una exasistente de la Casa Blanca sobre el asalto al Capitolio

Anthony Zurcher

- Corresponsal de la BBC en América del Norte

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Cassidy Hutchinson, exasistente de la Casa Blanca, que testificó en contra de Donald Trump durante las vistas del Congreso que investigan los ataques del 6 de enero.

Al comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero le faltaba una pieza clave del rompecabezas: el testimonio de alguien que ofreciera un relato en primera persona sobre la situación en la Casa Blanca en las horas previas y durante el ataque.

Este martes, Cassidy Hutchinson, una exasistente de quien fue jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, llenó los espacios en blanco.

Su testimonio ha pintado una imagen devastadora sobre el expresidente Donald Trump.

La mujer acusa al exmandatario de agarrar el volante del automóvil en el que viajaba y luchar contra un agente del Servicio Secreto en un intento de desviar su caravana de seguridad al Congreso, donde sus correligionarios lideraban una insurrección.

Trump, en su nueva red social autogestionada, ha negado los hechos.

En esta nota te presentamos las revelaciones clave del testimonio de Hutchinson.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Ignoraron la amenaza de violencia

Muy temprano en el proceso, el comité hizo todo lo posible para establecer que la Casa Blanca y el propio presidente sabían que había una amenaza de violencia el 6 de enero, pero no hicieron nada para detenerla.

Hutchinson sostuvo que Meadows, el jefe de gabinete, le dijo que las cosas "podrían ponerse muy, muy mal" días antes de que sucediera el ataque.

Durante la audiencia, también señaló que los agentes de la Casa Blanca fueron advertidos sobre posibles actos de violencia.

Además, Trump sabía personalmente que los miembros que asistieron a su mítin previo a los estragos en el Congreso estaban armados, porque el Servicio Secreto les impedía el paso.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Donald Trump.

Pese a las armas, el presidente les exhortó a continuar hacia el Capitolio.

"No me importa [improperio] que tengan armas. No están aquí para lastimarme", dijo Hutchinson que escuchó decir al presidente. "Dejen entrar a mi gente. Pueden marchar al Capitolio desde aquí".

Un presidente enfurecido

Sin embargo, los relatos más fuertes de Hutchinson son de segunda mano.

Ante los legisladores estadounidenses, la exasistente alegó que un funcionario de la Casa Blanca le contó que el presidente insistió en dirigirse al Capitolio después de su discurso.

Cuando se enteró de que su caravana de seguridad regresaba a su residencia, intentó agarrar el volante y forcejeó con un agente del Servicio Secreto.

"Soy el [improperio] presidente", dijo Trump, según Hutchinson. "Lléveme al Capitolio ahora".

Pero una fuente cercana al Servicio Secreto le dijo a CBS News que tanto el agente como el conductor que viajaba en el automóvil con Trump están dispuestos a testificar bajo juramento que el expresidente no atacó físicamente a ninguno de ellos y nunca intentó agarrar el volante.

Hutchinson también indicó que el expresidente mostró aprobación ante los reclamos de los atacantes del Congreso para "colgar" al exvicepresidente Mike Pence.

"Él piensa que Mike se lo merece", dijo Hutchinson.

"Él no cree que estén haciendo nada malo", agregó.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

En un tribunal, las pruebas de la vista de este martes se considerarían rumores y se tratarían con escepticismo.

En la sala de audiencias del Congreso, sin embargo, fueron explosivas.

Los miembros del comité utilizarán el testimonio para presionar a los altos funcionarios de Trump que hasta ahora se han negado a hablar, como el principal abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone.

La testigo

Hutchinson, una mujer de 25 años que hace cuatro fue pasante universitaria en la Casa Blanca, logró este martes soportar la presión del comité, grupo que anunció su testimonio de forma sorpresiva.

Respondió a las preguntas con voz tranquila y metódica, y fue puntillosa cuando contó en qué circunstancias obtuvo la información.

El comité se aseguró de mostrar cómo la oficina de Hutchinson estaba a solo unas puertas de la Oficina Oval del presidente y cómo ella controlaba el acceso a la oficina de Meadows.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Con esto buscaban demostrar que tenía una posición privilegiada para presenciar y, en ocasiones, escuchar conversaciones entre figuras clave en el período previo a los ataques al Capitolio.

Su meticulosa recopilación de eventos y relatos sugiere que pudo haber mantenido un registro de los ocurrido durante su tiempo como asistente del jefe del gabinete.

La mujer tiene un registro electrónico de mensajes de texto y correos electrónicos que respaldan sus afirmaciones.

La contestación de Trump

Trump recurrió a su plataforma de redes sociales para intentar socavar las acusaciones.

Algunas de sus expresiones fueron muy típicas del expresidente. Comentó que no conoce a Hutchinson, pero que ha escuchado cosas "muy negativas" de ella.

La llamó farsante y "filtradora" y sugirió que estaba amargada porque no le dio trabajo después de dejar la Casa Blanca.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

También negó muchos de los escenarios descritos por ella y, una vez más, señaló que dijo en su discurso previo a los ataques que la multitud debía marchar hacia el Capitolio "pacíficamente".

Siempre es una pregunta abierta si las historias negativas sobre el comportamiento de Trump afectarán su popularidad entre sus seguidores.

El testimonio del martes y las cinco audiencias anteriores pueden recordarle a algunos republicanos el caos que con frecuencia se arremolinaba en torno a la presidencia de Trump.

Y que si bien tuvo algunos logros entre los conservadores mientras estuvo en el cargo, también su partido perdió ambas cámaras del Congreso y la Casa Blanca a su salida.

Dado que un oponente potencial para 2024, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, está aumentando en las encuestas cara a cara contra Trump, estas audiencias pueden haber causado un daño real al poder político del expresidente.

Laberintos de erudición. El monasterio judío de Gershom Scholem

|

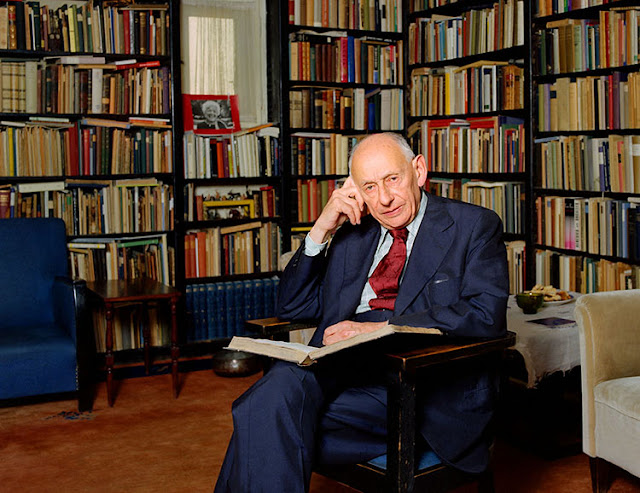

| Gershom Scholem (1898-1982) |

- por Gary Smith

- 1 julio 1997

La contribución de Gershom Scholem a la imagen que de sí mismos tienen en este siglo los judíos resulta tan excepcional que nos hallamos todavía muy lejos de poder categorizarla o codificarla: él representa la quintaesencia del pensador judío moderno, y su obra se sitúa, junto con la de Kafka y la de Freud, en ese terreno liminal entre la disputa teológica y las ambigüedades de la secularización.

Por una parte, su trabajo domina el discurso de la disciplina académica que él fundó, y su programa académico sigue configurando y orientando el rumbo de los estudios posteriores en el terreno del misticismo judío, tanto a través de las fructíferas controversias que genera como de las investigaciones que inspira1. La costumbre de Scholem de volver a encuadernar libros ya publicados dejando páginas en blanco entre las del texto para sus posteriores comentarios y revisiones da a entender que él mismo ponía en tela de juicio el concepto de obra concluida, concibiéndola no como «máscara mortuoria de su propósito» (Benjamin), sino como algo provisional en un ámbito académico e intelectual cuyas fronteras, en su opinión, están todavía por determinar. Por otra parte, la carga de implicaciones de los escritos de Scholem va mucho más allá de los límites de la historia de la espiritualidad judía. La riqueza temática de su obra da fe de la fertilidad de una mente muy creativa y enormemente cultivada, y es esta fecunda interrelación de sus temas y tesis con los procedentes de la historiografía, la poética y la política lo que ha atraído a estudiosos de muy diversas disciplinas, tan diferentes entre sí como el historiador de la literatura Harold Bloom o el historiador de la Edad Moderna Francis Yates. Así, a juicio de un historiador de la literatura como Robert Alter, el despliegue que hace Scholem de la figura histórico-literaria de «abismo» o Abgrund en su escrito sobre el misticismo refleja su sensibilidad modernista, y el uso que de ello hace permite apreciar huellas tanto del abismo mítico explorado por Friedrich Hölderlin como del clasicista «abismo del yo» de Jean Paul y del Werther de Goethe.

La diversidad de las alusiones filosóficoliterarias es tal que supone un desafío para los lectores de Scholem y pone aún más de manifiesto las limitaciones de las perspectivas disciplinarias únicas; de hecho, un conocido estudioso del misticismo judío afirmó en una ocasión que «Scholem postulaba la definición de simbolismo de Goethe como adecuada para los símbolos cabalísticos», y reforzó su afirmación con una referencia que habría sin duda halagado a Walter Benjamin: el «Ursprung des deutschen Trauerspiels»2 de Goethe.

Pero este tipo de falta de rigor académico tiene una importancia secundaria. El concepto de símbolo de Scholem es mucho más complejo de lo supuesto hasta ahora por los estudiosos ya que, al igual que con otras herramientas de su repertorio conceptual, en su definición se remonta a fuentes tan lejanas como el Romanticismo, la estética de Mendelssohn, la teoría ontólogico-religiosa del símbolo de Hamann y, sobre todo, a los debates filosóficos de su época sobre la noción matemática de símbolo creada por su profesor, Frege.

Las desavenencias sobre la naturaleza misma de la contribución de Scholem son profundas: una autoridad de la talla del actual titular de la «Cátedra Gershom Scholem de Cábala» en la Universidad Hebrea de Jerusalén resta importancia a gran parte de lo que nos produce mayor fascinación en los escritos de Scholem. Así, en la monografía sobre su mentor, Joseph Dan sostiene que «Scholem hizo públicas en ocasiones opiniones sobre temas ajenos a su área de especialización. El hecho de que éstos hayan adquirido un alto grado de notoriedad y se reediten y debatan con frecuencia se debe más al interés de los lectores que a la intención del autor […]. Temas como las relaciones judeo-alemanas, las características del movimiento Wissenschaft des Judentum, Walter Benjamin y otros no tuvieron nunca demasiada importancia para Scholem»3.

Y, sin embargo, Harold Bloom, cuya dependencia de la contribución crítica de Scholem está bien documentada en Alemania, considera a Scholem una figura miltoniana, similar al polimático autor de El Paraíso perdido, «cuyos grandes logros lo son tanto en el aspecto retórico o figurativo como en el histórico-filológico»4. Para Bloom, el gran acierto de Scholem reside en un brillante despliegue de topos o imágenes olvidadas de la hermenéutica mística de tal brillantez que han fecundado la imaginación moderna y posmoderna.

Pero lo que está en juego en esta sorprendente divergencia de opiniones es mucho más que la determinación de una perspectiva concreta sobre la obra de Scholem; a saber, ¿qué ámbito de cuestiones es pertinente para escribir la historia judía, y qué puede desvelar la filología acerca de los impulsos básicos de la existencia y espiritualidad judías? Cuando Scholem amplía los parámetros del academicismo judío de forma que incluyan lo heterodoxo, lo irracional, lo místico y lo mágico, está reclamando una historiografía que no se limite a ser un simple registro panegírico de las antiguas gestas judías. Scholem aspira a que escrutemos las peregrinaciones del alma judía tanto en sus incongruencias teológicas como en sus irreverencias históricas. Su trabajo abre una ventana a la reflexión judía contemporánea, que debe recuperar el carácter, lo irreverente, y al hacerlo descubrir su propio tiempo. En el corazón de esta empresa filológica (al igual que en el aspecto político, de ensayista, de Scholem) subyace un intento de dar respuestas a «la pregunta sobre la posición del judaísmo y su tradición en un mundo secularizado y tecnológico», una de las cuatro preguntas que plantea en una evaluación programática de «La teología judía en la actualidad». Se ha considerado erróneamente que estos estudios tardíos, sinópticos, señalan el giro de Scholem hacia cuestiones más generales tras décadas de trabajo de campo filológico durante los que Scholem concentró su atención en los detalles del desciframiento de la historia de la Cábala y del misticismo judío; pero en ningún otro lugar resulta más evidente para el propio Scholem la fecunda hibridación de los diferentes campos de investigación como en el sustrato original de sus primeros escritos.

Los diarios y cartas de juventud recién publicados forman parte del abundante repertorio documental que nos habla de la gran precocidad intelectual de Scholem: nos asombra su caótica variedad, desarrollada a medida que Scholem intenta, con gran meticulosidad, hallar un camino intelectual a través del judaísmo, las matemáticas, la filosofía y la bibliomanía. Franz Rosenweig, el eminente estudioso y fundador de la Freies Jüdisches Lehrhaus en Frankfurt-amMain, recordaba así su primer encuentro en 1921 con el «agitador» intelectual que tenía por aquel entonces 24 años: «Scholem… fue un día y medio salvaje […]. Uno lucha con él (sic) yo inmediatamente saqué mis armas y aprendí tanto de él como con él. […] Para él el judaísmo es exclusivamente "monacal". En él realiza sus ejercicios espirituales y no presta atención a otras personas, a pesar de lo que afirme […]. No hay duda de que, con el precio de este monasticismo o reclusión, él ha conseguido algo que nosotros tendremos que ganarnos: uno se ve obligado a creerle, acríticamente… Es quizá la única persona que ha regresado "al hogar", pero ha regresado por sí mismo».

Las 95 tesis sobre judaísmo y sionismo (1918)5 de Scholem, recién publicadas, reflejan en mayor grado que ningún otro documento que poseamos el grado en que sus proyectos intelectuales se hallaban ya firmemente establecidos a una edad muy temprana. Las cuestiones y categorías a las que se enfrenta son formidables: el problema de la creación, el status ontológico del lenguaje, la relación entre mito y religión teísta, la naturaleza de la justicia y el orden, la esencia de la Torah (Lehre), su aversión hacia el concepto neorromántico de la experiencia vivida (Erlebnis) valorado por Martin Buber, la inmanencia del mesianismo en el proceso histórico, la relación entre Ley y Comentario, la transmisión (Tradierung) entre lo escrito, lo hablado y lo callado.

Las Tesis de Scholem nos obligan a reconsiderar la relación más importante de su vida, la que mantuvo con Walter Benjamin, ya que la suposición más aceptada, que presenta a Scholem como alumno en el terreno filosófico de su amigo de más edad, es profundamente errónea. La suya era una compleja alianza intelectual en la que el aglutinante subliminal era el radicalismo, si no anarquismo, que compartían, que ambos exhibieron en sus respectivas etapas juveniles, y en la forma en que en última instancia las rechazaron6. La incesante exploración de la complejidad semántica y filosófica tan fundamental para el método de Benjamin –la «lucha por la representación de unos pocos términos […] ideas perennes» que plantea al comienzo del libro sobre el Trauerspiel alemán– resulta evidente en muchas de las tesis de Scholem. Varios de estos términos e ideas son pilares familiares de la obra de Scholem (y de Benjamin): la naturaleza de la historia, las aporías del mesianismo, la conciencia mítica y la metafísica del lenguaje. Pero Scholem también reflexiona sobre categorías inesperadas como el Klage o lamento, lo demoníaco y lo mágico, nociones que reaparecerían muy pronto en los trabajos más importantes de Benjamin.

¿Por qué escribió Scholem 95 tesis? Esta forma literaria se presta de igual manera a enunciados programáticos y polémicos, y tanto Scholem como Benjamin regresaron a ella en momentos significativos de su respectiva producción. El joven Scholem integra citas y extractos en una lista de postulados, anticipando el procedimiento que Benjamin utilizaría en Passagen Werke (La obra de los pasajes) varias décadas más tarde. Y, sin embargo, a pesar de la evidente afinidad de ambos aforistas con el impulso antisistemático de un Nietzsche y la intención paradójica de un Lichtenberg, incluso las posteriores Diez tesis históricas de Scholem (1938, revisadas en 1973), sugieren, por lo menos en el título, un origen filosófico más cercano a las proposiciones o enunciados de un Frege o un Wittgenstein.

Las tesis de Scholem están tomadas a partir de una gran variedad de fuentes y de posiciones desarrolladas a lo largo de varios años. Así, por ejemplo, en un apunte del diario dos años anteriores a las Tesis encontramos una andanada contra Buber: en esa entrada del 23 de agosto de 1916, en la que Scholem caricaturiza la comprehensión de Buber del «valor de la experiencia vivida» (Wert des Erlebnisses), podemos apreciar un anticipio de la tesis 75. En ella, Scholem presenta al típico seguidor de Buber preguntando a un compatriota: «¿Has tenido ya tu experiencia judía del día?»7.

Las tesis de Scholem manifiestan asimismo la influencia del pensamiento de Hermann Cohen. Esto resultaría increíble para aquellos que estén familiarizados con la obra publicada de Scholem el cual, en su frecuentemente citada felicitación retrospectiva de cumpleaños a Salomon Schocken en 1937 –«un comentario ingenuo sobre los verdaderos motivos de mis estudios cabalísticos»– menosprecia a Cohen por el «empobrecimiento de lo que se conoce como la Filosofía del Judaísmo». En esa carta Cohen formaba, junto con Saadia Ga'on y Maimónides, una especie de banda filosófica dedicada a racionalizar de forma autoritaria los elementos míticos y panteístas del judaísmo hasta hacerlos desaparecer, «cuando en realidad debería haberlos elevado a un orden superior»8.

Sin embargo, en las Tesis de 1918 afirma que «el mismo Dasein de Hermann Cohen es Tora» (46). Después de todo, la muerte de Cohen en abril de 1918 había llevado a Scholem a afirmar ante Werner Kraft que «Cohen se convertirá en su modelo en el más excelso de los sentidos»9. Este comentario admirativo refleja algo más que la simple ambivalencia crítico-reverencial no interpretable postulada por los editores de sus cartas10: Scholem diferencia de forma consciente la faceta digna de elogio de Cohen, en cuanto judío comprometido, de su incapacidad para incluir tendencias no racionales importantes en la historia del pueblo judío. Así, en una nota necrológica publicada póstumamente, Scholem sitúa en su piedad la grandeza de Cohen como judío, como un personaje «en el que por fin la vida de la doctrina se ha hecho visible en el mundo», en su «figura inmortal, el DaSein» que representaba el judaísmo11. No obstante, el material recién publicado nos revela que la admiración de Scholem por la erudición de Cohen no duró mucho. Seis semanas más tarde –una vez que comienza realmente a leer una de las obras básicas de Cohen, Kants Theorie der Erfahrung– Scholem escribe «cinco Schmahbriefe» (cartas difamatorias) en contra de «la mayor decepción filosófica que haya sufrido jamás», y rechaza el trabajo de Cohen –con una ironía no intencionada– como «puro misticismo»12. De hecho, poco menos de una semana después del cumpleaños de Benjamin Scholem describe el texto de Cohen como «el más horrible que puedas imaginar», hasta tal punto que se pregunta (siempre en busca de una formulación polémica) «cómo podrá defenderse ante el tribunal celestial»13.

Este documento de la primera época señala por tanto el umbral del desarrollo de Scholem en ese instante formativo en el que se estaba determinando su posición dentro de la matriz de la filosofía y los filósofos judíos. En algunos pasajes Scholem recuerda incluso a un judío neokantiano: así, en la tesis 20 –«La justicia no es un concepto marginal»– aplica una categoría paradigmática coheniana (la del Grenzbegriff) procedente de su lectura de Kants Theorie der Erfahrung14, y realiza asimismo una lectura virtualmente coheniana del mesianismo, al plantearlo como un proceso inmanente dentro de la historia que se mueve asintóticamente hacia la justicia absoluta. En la tesis 93 afirma: «Anteriormente, en la historia del judaísmo sólo se consideraba el período de la revelación, o el de la historia [Historie], etc.; pero la totalidad de su historia [Geschichte] sólo se puede alcanzar en una visión uniforme». No obstante, varias líneas más arriba, en la tesis 86, subraya la disyunción radical existente entre la redención y la historia. «El tiempo de la lamentación, el tiempo histórico, el tiempo de la revelación y el tiempo mesiánico son las categorías temporales más importantes del judaísmo».

Las 95 Tesis apuntan por tanto más a un proyecto que a una posición: constituyen el programa ideal de Scholem para sus futuros debates y colaboraciones con Benjamin, y de ahí su cláusula «con un período de discusión de quince años» (¡lo que les habría llevado hasta el año en que Hitler se hizo con el poder!). Además, su propósito era provocar la polémica, de igual manera que el acto de Lutero al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg –un año antes se había celebrado profusamente el 400 aniversario de este hecho– constituía un sistema de desafío aceptado. Si bien Lutero no encontró en un principio un interlocutor académico con el que debatir, el futuro interlocutor de Scholem desempeñaba el cargo de «rector mirabilis» en la recién fundada y ficticia Universidad de Muri. Benjamin, bien dentro de los muros de esta institución mítica, bien en el genuino monasterio de Scholem, sólo respondería en parte al desafío de Scholem.

No obstante, existen fuertes indicios de que Scholem nunca entregó este texto a Benjamin. La anotación manuscrita de Scholem, «¡jamás llevado a cabo!», es muy directa, aunque algo ambigua, y en sus memorias de la amistad con Benjamin Scholem escribe lo siguiente: «En un principio había planteado ofrecerle las 95 Tesis sobre judaísmo y sionismo, que de hecho había escrito durante las semanas precedentes, pero al final me sentí tan insatisfecho que no se las di»15. Scholem llega a enviar por correo algunas tesis seleccionadas a amigos íntimos, como por ejemplo Aharon Heller16, pero a pesar de que en las cartas de Benjamin a Scholem que se conservan –la mayor parte de la correspondencia de Scholem se ha perdido– no aparece ninguna mención directa de este texto, las 95 Tesis están salpicadas de asociaciones que figurarían en escritos posteriores.

Las primeras tesis de Scholem, y sobre todo sus diarios, reflejan una búsqueda, con frecuencia tortuosa, de la esencia del judaísmo en los lugares más insospechados. Una visita a la 54 exposición del «Sturm» («Colección Kluxen») en agosto del 1917, suscita en él el comentario siguiente: «La mujer con el violín de Picasso, el español, tiene para mí aspecto de judía». ¿Por qué? «La prohibición de la imagen en el judaísmo significa exactamente esto: su disolución dentro del símbolo»17. Además, el arte judío «parece de hecho basarse en la diseminación simbólica del espacio». A pesar de que las reflexiones epistolares de Scholem sobre el cubismo y el judaísmo se han perdido, la respuesta de Benjamin resulta ejemplar, al demostrar cómo cada uno seguía fiel a su proyecto: compone un breve texto, «La pintura, o los signos y los trazos»18. Más tarde, Scholem rechazaría la noción misma de búsqueda de una esencia del judaísmo que se había puesto de moda tras las populares conferencias de Adolph Harnack, pronunciadas en Berlín a principios de siglo y publicadas bajo el nombre de La esencia del cristianismo.

A pesar de que habitualmente se da por supuesta una sorprendente consistencia entre las perspectivas filosóficas de juventud y madurez de Scholem –dado que sus trabajos filosóficos se vieron interrumpidos por la necesidad de dedicarse durante décadas a la arqueología filológica–, su comprensión de ciertas categorías fundamentales ganó en muchos casos significativamente en complejidad. Así, las Tesis postulan una aparente concepción del mito: «El mito vincula a los humanos con lo mágico, el judaísmo con la historia» (14), y la siguiente afirmación es aún menos ambigua: «El cristianismo es una reacción mítica contra la historia [Historie] en el nuevo concepto de amor» (17). Y, sin embargo, en su ensayo de madurez «La Cábala y el mito», Scholem desarrolla un punto de vista dialéctico, más matizado, en el que toma en cuenta las connotaciones positivas y negativas del mito. Es posible que la tesis 11, a pesar de implicar un aspecto negativo tanto del mito como de lo mágico, presagie esta dialéctica categorial: «La interdicción de lo mágico da origen a la negación histórica del mito». En otras palabras: el mito cabalístico exterioriza la tensión inherente a la noción de lo mágico, que posee un poder indeterminable para manipular el destino y, por lo tanto, incluso quizá para poner en tela de juicio la soberanía absoluta de Dios. Así el mito, según esta tesis, fue expulsado del judaísmo atemorizado por lo mágico y la teúrgia.

Estas tesis, consideradas en conjunto con sus diarios y sus cartas, auguran una revisión radical de nuestra opinión tanto sobre la génesis como sobre las transformaciones de la obra de Scholem, ya que son los documentos que nos muestran a un investigador apasionado y erudito en los laberintos filosóficos de su monasterio judaico.

image_pdfCrear PDF de este artículo.

1. Los principales responsables de una incisiva, aunque respetuosa, crítica del paradigma de Scholem han sido Moshe Idel (ver sobre todo Kabbalah. New Perspectives, 1988, y Messianisme et mystique, 1994) y Yehuda Liebes (Studies in Jewish Mysticism and Messianism, 1993). ↩

2. Idel, Kabbalah, s. XX . ↩

3. Joseph Dan, Gershom Scholem and the Mystical Dimension of Jewish History, New York/London 1987, s. 31. ↩

4. Harold Bloom, Ed. Gershom Scholem, New York et. al. 1987, pág. 2. ↩

5. Publicadas originalmente en Gershom Scholem. Zwischen den Disziplinen (ed. por Peter Schäfer y Gary Smith, Frankfurt-am-Main 1996, págs. 287295), las Tesis fueron recopiladas en conmemoración del vigésimosexto cumpleaños de Walter Benjamin. ↩

6. Ver mi estudio «Das Jüdische verstcht sich vom selbst; Walter Benjamins frühe Auseinandersetzung mit dem Judentum», en Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 2/1991, págs. 318-334. ↩

7. Ver Hans Puttnies y Gary Smith, Benjaminiana.Eine biografische Recherche, Giessen 1991, pág. 59. ↩

8. Publicado en David Biale, Kabbalah and Counter-History, Sec. ed., Cambridge Mass., 1982, págs. 31-32. ↩

9. Scholem, Briefe I. 1914-1947, Munich 1994, pág. 152. ↩

10. Ibid., pág. XIV. ↩

11. Esta esquela se publicó por primera vez más de medio siglo después de la muerte de Cohen, en una traducción inglesa bajo el título «In Memory of Hermann Cohen», en Modern Judaism 5, 1 (1985), págs. 1f. ↩

12. Carta a Erich Brauer del 9 de abril de 1918, en: G. Scholem, Briefe I, op. cit., pág. 154. ↩

13. Carta a Ludwig Strauss del 1 de agosto de 1918, en: G. Scholem, Briefe I, op. cit., pág. 169. ↩

14. Berlin 1918, esp. pág. 645. ↩

15. Gershom Scholem, Walter Benjamin. The Storyof a Friendship, trad. Harry Zohn, Philadelphia 1981, pág. 71. (Existe edición española: Walter Benjamin: historia de una amistad, trad. J. F. Ivars y Vicent Jarque Castelló, Barcelona 1987.) ↩

16. Carta a Aharon Heller del 23 de junio de 1918; en Sholem, Briefe I, op. cit., pág. 164. ↩

17. Entrada no publicada del diario y tesis 88. ↩

18. Ver Walter Benjamin, Gesammelte Schriften II (2). Franfkfurt-am-Main 1977, págs. 603-607.

https://www.revistadelibros.com/gershom-scholem-y-la-cabala/

“Mamma Roma”: la belleza y su trágico fuera de campo

A 60 años de su estreno, el clásico de Pier Paolo Pasolini, protagonizado por la legendaria Anna Magnani, se verá remasterizado.

|

| Tras su estreno, "Mamma Roma" fue denunciada como obscena e inmoral. |

Roger Koza

28/06/2022

El argumento es tan simple como secundario: una prostituta deja su oficio, se muda a un barrio más respetable de Roma, consigue un puesto en el mercado y vende hortalizas e intenta darle a su hijo todavía adolescente una vida mejor. El bienestar que añora es una abstracción, un deseo sin plan, un imperativo sin consciencia.

A Mamma Roma no se le ocurre que su hijo debería seguir estudiando para ascender en el orden social y desdeña la posibilidad de que su bienaventurado Ettore pudiera expresarse en una posición política y pensarse como uno entre tantos otros que poco y nada tienen. Prefiere un trabajo entre gente acomodada, la satisfacción instantánea de regalarle a su hijo una moto y vigilarlo para que no se enrede sentimentalmente con una mujer un poco mayor cuyo destino es el mismo que el suyo: la vida de las prostitutas, incluso en el retiro, es siempre complicada.

Pero la segunda película de Pasolini no puede glosarse en su trama, porque su intensidad y misterio reside en el vínculo entre hombres y mujeres y entre estos con el lugar que habitan. El entendimiento cabal que ya estaba presente en Accatone sobre la relación entre el territorio y los personajes persiste y se perfecciona en Mamma Roma.

Una de las escenas más hermosas revela la intersección de la existencia y el paisaje: Bruna, la joven del barrio de 24 años que le lleva seis años y medio al hijo de Mamma Roma, camina con Ettore por un descampado en el que la ciudad parece contener aún al campo, del mismo modo que los nuevos proletarios de Roma no dejan de evocar la memoria del campesinado. Mientras caminan, Bruna percibe el canto de los grillos, que en verdad son chicharras, como le corrige el joven. Después ella escucha otras melodías sin identificarlas, él las reconoce: primero el canto de la alondra, luego el de un pinzón. El encanto de ese momento pasajero es indesmentible, pero su importancia puede pasar desapercibida, porque en esa secuencia está la cifra poética de la película.

El concepto de espacio en Mamma Roma es decisivo. Roma como tal es casi un fuera de campo, una cúpula a lo lejos. En donde habitan los desdichados, la ciudad no se llega a conformar del todo. Las panorámicas esporádicas ofrecen siempre una idea precaria del suburbio, donde todavía el asfalto no ha sustituido del todo al pastizal. Lo mismo sucede con cada emplazamiento filmado.

Los lugares elegidos develan una pertenencia y una economía. La iglesia, el mercado de compra y venta, el hospital, la cárcel, el restaurante, el departamento de la madre no se muestran como expresiones arquitectónicas de fondo. Hay una meticulosa concepción de encuadre en cada caso, a veces emulando una perspectiva que está en consonancia con la percepción de los personajes.

La distancia de la posición de cámara en la escena de la cárcel insinúa una distorsión en las proporciones. A medida que uno de los presos recita La divina comedia todo se vuelve más extraño e irreal. Es una escena preparatoria para el desenlace místico trágico en el que el cuerpo de Ettore es también el de un Cristo sin Dios, un crucificado de los olvidados. La paradójica apropiación materialista de la mística cristiana ha sido siempre una de las grandes victorias estéticas de Pasolini.

Y Mamma Roma no sería lo que es si no estuviera allí la descomunal Anna Magnani, que desborda su vitalidad en cada cuadro en el que está presente y que sabe detectar muy bien los momentos justos para retener la energía que la caracteriza y cambiar de registro si la escena precisa circunspección y recogimiento. Observar los matices con los que inviste la vida emocional de su personaje es uno de los placeres secretos de la película, cuyos instantes más esplendorosos son las tres escenas nocturnas en las que Mamma Roma camina por donde solía buscar a sus clientes e interactúa entonces con viejos conocidos. El plano secuencia elegido en cada caso por Pasolini es perfecto: Magnani se desplaza, los transeúntes le hablan y el personaje resplandece en toda su dimensión humana.

"Cómo nos atrevimos a dejar que pasara": 5 claves del histórico informe de la Comisión de la verdad sobre la guerra en Colombia

Redacción

"Cómo nos atrevimos a dejar que pasara y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe pasando", preguntó Francisco de Roux, sacerdote jesuita y presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia (CEV), refiriéndose al conflicto armado más largo de América Latina.

Sus palabras este martes fueron escuchadas por cientos de personas en un teatro en Bogotá y por otras miles que siguieron la transmisión en vivo de la entrega del histórico informe final de la CEV.

El informe, titulado "Hay futuro si hay verdad", es el fruto de una investigación que empezó en 2018 y para la que se realizaron más de 14.000 entrevistas a 27.000 personas en Colombia y en otros 23 países.

El trabajo de la CEV, que se inició luego del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en 2016, se ha considerado como histórico.

A través de estas cinco preguntas te contamos por qué y de qué se trata el informe que posiciona a Colombia como un referente en temas de memoria y reconciliación.

1. ¿Qué es la CEV y qué entregó?

La Comisión de la Verdad es una institución autónoma, aunque ligada a la Jurisdicción Especial para la Paz que se creó como resultado del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016.

Sus 11 comisionados fueron elegidos después de un largo proceso. Entre ellos se encuentran algunos de los académicos, líderes sociales y periodistas más importantes y experimentados del país.

La Comisión tuvo un presupuesto de 400.000 millones de pesos (US$100 millones) para cumplir con su mandato en un plazo de tres años. Ese periodo fue extendido siete meses por la Corte Constitucional para que la CEV pudiera recuprar, en parte, el tiempo de trabajo que se vio comprometido por la pandemia.

FUENTE DE LA IMAGEN,EPA

Hicieron 14.000 entrevistas a 27.000 personas, entre las que se encuentran todos los expresidentes vivos del país. Instalaron 29 casas de la verdad en todo Colombia para recoger y divulgar información.

Este martes se hizo entrega del resultado de ese trabajo, pero no se publicó todo. Solo la declaración de De Roux, una suerte de prólogo y el capítulo de los hallazgos y recomendaciones. Durante los próximos dos meses se publicarán los demás capítulos.

Son 24 tomos, unas 8.000 páginas de informe, que no solo tendrá la versión de texto, sino que se va a divulgar, y se ha divulgado, a través de obras de teatro, documentales, exposiciones y diversos formatos digitales.

2. ¿Cuáles son los hallazgos?

Una encuesta contratada por la Comisión encontró que el 40% de los colombianos no conoce la historia de la guerra y 35% la conoce "más o menos".

Así que el trabajo se centró en reconstruir la verdad entendida como colectiva y no como una única versión oficial e incontrovertible.

Más que establecer responsables, el informe busca establecer los factores de persistencia que hicieron de esta guerra una de las más largas de la historia y en la que el 80% de las víctimas fueron civiles no combatientes.

"No vamos a contar una historia de buenos y malos ni de blancos y negros", le dijo una alta fuente de la Comisión a BBC Mundo.

Estos son algunas de las conclusiones:

- El narcotráfico no solo fue financiador del conflicto, sino que fue una arraigada industria que permeó la economía y el sistema político.

- El conflicto no solo tuvo causas armadas, sino también no armadas, parte de un entramado económico, político e incluso cultural que fomentaron el alzamiento en armas de campesinos y líderes políticos excluidos.

- El modelo económico neoliberal que se implantó durante décadas, sobre todo después de los años 90, fomentó la exclusión y la desigualdad.

- El modelo de seguridad del Estado, en parte financiado por Estados Unidos e ideado en el marco de la guerra contra las drogas, puso a las Fuerzas Armadas en "modo guerra". Eso impidió abordar el conflicto como un complejo proceso histórico en el que el Estado jugó, también, un rol como victimario.

- La exclusión no fue solo económica: los patrones de discriminación racial, étnica, cultural y de género jugaron un papel crucial en la persistencia del conflicto.

- El Estado desprotegió regiones y poblaciones vulnerables, sobre todo a jóvenes que, ante la crisis económica y las lógicas de guerra presentes en sus territorios, se vieron obligados a entrar a los grupos armados como una forma de vida posible.

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

3. ¿Qué es lo que se recomienda?

Si Colombia no resuelve factores de persistencia de la guerra, el conflicto "no acabará de acabarse", dijo Roux en su discurso este martes.

De hecho, durante los casi cuatro años de trabajo de la Comisión, el conflicto se ha recrudecido en algunas zonas remotas, en forma de masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazamiento forzado de poblaciones.

Justo hace dos meses, la CEV tuvo que cancelar varios eventos en regiones sensibles por cuenta de paros armados impulsados por los grupos.

Y para encarar esa realidad, la Comisión hace una serie de recomendaciones al Estado, como crear instituciones que le sigan el paso a sus propias recomendaciones, y aseveraciones éticas a los colombianos para evitar resolver los disensos con violencia.

También pidió a la comunidad internacional que apoye las inciativas de paz en Colombia y que no entregue nada para la guerra.

El mandato constitucional de la Comisión termina el 28 de agosto. Luego se formará un comité autónomo que durante siete años le va a seguir el paso a las recomendaciones y se activará la red de aliados de la Comisión (ONGs, gobiernos, organizaciones multilaterales) que esperan contribuir en el proceso.

4. ¿Por qué la entrega del informe fue simbólica?

No solo es la primera vez que se realiza un trabajo colectivo de tal magnitud y rigurosidad en Colombia, sino que también es la primera vez que quienes estuvieron por años ubicados en bandos contrarios han podido escucharse y, en muchos casos, reconciliarse.

Durante la entrega del informe se vio, por ejemplo, un video en el que algunos indígenas Embera escuchaban a Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar y narcotraficante, reconocer su responsabilidad y pedir perdon por el asesinato del lider de su pueblo Kimmy Pernía.

También se escuchó a Braulio Vázquez, excomandante de las FARC, hablar en nombre del "colectivo fariano" y reconocer su responsabilidad en los reclamos hechos por las victimas en el Cauca durante un encuentro que se llevó a cabo en 2021.

Por otro lado, se vio al exgeneral Oscar Naranjo, quien fue director de la policía, reconocer que la estigmatización es una forma de violencia y que él contribuyó a estigmatizar la universidad como institución.

En general ha sido un proceso en el que se reconoce la complejidad del conflicto armado y la responsabilidad colectiva.

También se ha desescalado el discurso de los enemigos y se ha identificado la responsabilidad no solo de los grupos al margen de la ley, sino también de las fuerzas armadas y de otros sectores de la sociedad que tienen responsabilidad en todo lo sucedido.

Pero esa lectura, justamente, resulta políticamente incómoda para algunos.

Fue muy significativo que al inicio del evento, De Roux contara que el presidente Ivan Duque había sido invitado por la CEV, pero que se había excusado porque tenía un viaje internacional. En su representación estuvo el Ministro del interior, Daniel Palacios.

Así que la entrega de las recomendaciones se le hizo al presidente electo, Gustavo Petro, quien asistió con Francia Márquez, la vicepresidenta electa.

FUENTE DE LA IMAGEN,EPA

Gustavo Petro, presidente electo de Colombia

En un discurso breve, Petro recibió el texto, agradeció a la CEV e hizo un llamado a continuar por la vías del diálogo.

"Leeré las recomendaciones que se me hacen a mi, al pueblo, a la sociedad y al Estado. Creo que este esfuerzo que hoy se entrega al país no puede ser un espacio de venganza, tiene que ser mirado y creo que ese fue el objetivo de la CEV, como una institución de la paz, precisamente como la posibilidad de una reconciliación y convivencia", dijo.

5. ¿Qué más se va a publicar?

Además de la declaración y el capítulo de hallazgos y recomendaciones, durante los próximos meses se publicarán capítulos sobre la narrativa histórica de la guerra, las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado y los fenómenos de resistencia al conflicto que recrudecieron la violencia, como el paramilitarismo.

Hay un capítulo dedicado a los testimonios de víctimas, otro sobre las poblaciones étnicas y jóvenes que se vieron afectadas por el mismo, uno acerca del exilio de millones de colombianos (se estima que casi uno de los cuatro millones que hay en el exterior huyeron por la violencia) y otro sobre la complejidad territorial del conflicto.

Todo el material estará disponible en un transmedia digital en la página de la CEV, en donde cualquier persona puede consultar no solo el informe, sino también el archivo y los diferentes contenidos en formato de audio, video y texto.

Durante estos dos meses se espera también que De Roux haga una gira internacional para divulgar el informe en escenarios como la ONU, la UE y el Congreso de EEUU.

POPULAR-desc:Trending now:

-

Amarcord, de 1973, "... es la más bella película que Federico Fellini ha hecho nunca, y un hito en la historia del cine. Es una amplia...

-

Tumbas de los hermanos Van Gogh Las cartas de Vincent a Theo , escritas con asiduidad a lo largo de veinte años, constituyen simul...

-

Paso de cebra - Todo lo que debes saber Un paso de cebra ( road crossing o zebra crossing en inglés) es una zona de la carretera dest...

BUSCAR

SECCIONES

- BUSCANDO LA SENDA (652)

- CAMBIO CLIMATICO (31)

- CINE EXCEPCIONAL (66)

- DE CULTO (1182)

- DESMITIFICAR (1489)

- DIARIO (22)

- DISONANCIAS DE LA MADUREZ (59)

- DUEÑOS DEL MUNDO (8)

- EROTISMO (25)

- ESPIRITUALIDAD (102)

- EXCELENTES PELICULAS (27)

- EXCEPCIONALES PERSONAJES (203)

- FILOSOFOS SIGLO XXI (18)

- FOTOGRAFIA (17)

- GENIOS LITERATURA (55)

- GRANDES EMPRESARIOS SIGLO XX (13)

- GRANDES ESCRITORES DEL SIGLO XX (73)

- GRANDES PENSADORES CONTEMPORÁNEOS (139)

- GRANDES PERSONAJES DEL CINE DEL SIGLO XX (22)

- GRANDES POETAS (43)

- GRANDES TEMAS (129)

- INTELIGENCIA ARTIFICIAL (9)

- IRREVERENTES (38)

- ITALIA te recuerdo como eras (71)

- LEER PARA LA ACCION (24)

- LITERATURA (65)

- MARXISMO (42)

- NEUROCIENCIA CEREBRO MENTE (138)

- NO DEJES DE VISITAR (14)

- NOSTALGIA (166)

- NUEVAS TECNOLOGIAS (139)

- PARA NO OLVIDAR (101)

- PARIS (73)

- ROMA DOMA (23)

- SOBRE LOS AÑOS 60 (20)

- TECNOLOGIA DIGITAL (120)

- TEMAS (71)

- TRUMP 2.O (51)

- URBANISMO - GRANDES ARQUITECTOS DEL SIGLO XX (20)

- VERSIONES DEL AMOR (58)