Pero esta idea, aunque suene moderna y científica, no tiene ningún respaldo en la neurociencia actual.

Dopamina: qué es y para qué sirve

La dopamina es un neurotransmisor. Es decir, una sustancia química que las neuronas utilizan para comunicarse entre sí. Participa en muchas funciones del cerebro: el movimiento, la toma de decisiones, la atención, la memoria y, de forma destacada, el sistema de recompensa.

Aquí conviene aclarar un malentendido frecuente: la dopamina no es exactamente la «molécula del placer», como a menudo se la describe en los medios. Su función principal no reside en hacernos sentir bien, sino en anticipar recompensas y motivarnos a actuar. Estudios neurocientíficos han mostrado que se activa incluso antes de que obtengamos una gratificación, no solo cuando la recibimos.

Además, no solo se libera ante estímulos agradables. También participa en situaciones de aprendizaje, incertidumbre o estrés. Se trata de una señal de relevancia, no una fuente directa de euforia, y es fundamental para procesos básicos como tomar decisiones, adaptarse al entorno y aprender de la experiencia.

De hecho, algunas de sus funciones más críticas no tienen nada que ver con el placer. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson –un trastorno neurodegenerativo– la causa principal es la pérdida de neuronas dopaminérgicas (las que utilizan la dopamina como transmisor) en una región del cerebro llamada sustancia negra, lo que afecta directamente al control del movimiento.

Esto ilustra cómo este neurotransmisor cumple roles esenciales en la fisiología humana y por qué reducirlo de forma artificial no solo es inviable, sino potencialmente perjudicial si se malinterpreta su papel.

¿Se puede «ayunar» de dopamina?

La idea del ayuno sugiere que, al exponernos constantemente a estímulos placenteros (como redes sociales, comida ultraprocesada o entretenimiento digital), saturamos nuestro cerebro de dopamina. Supuestamente, esto provocaría una especie de fatiga neuroquímica, que solo puede revertirse absteniéndose de esos estímulos por un tiempo.

Es un razonamiento profundamente erróneo. Para empezar, el cerebro no «se llena» ni «se vacía» de dopamina como si fuera un depósito. Su producción y liberación es un proceso dinámico y regulado internamente. No hay evidencia de que actividades como ver una serie o comer chocolate generen niveles peligrosos o «tóxicos» de dopamina.

El cerebro no «se llena» ni «se vacía» de dopamina como si fuera un depósito

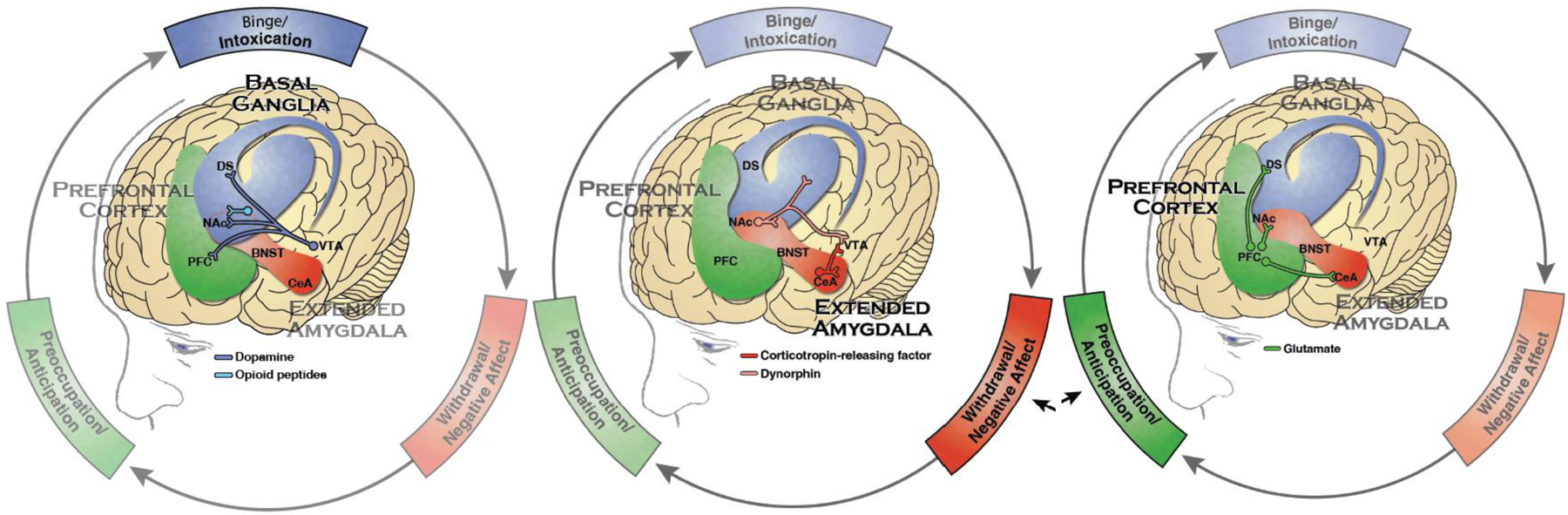

Solo ciertas drogas, como la cocaína o las anfetaminas, pueden alterar de forma significativa el funcionamiento del sistema dopaminérgico al interferir directamente con la recaptación o la liberación del neurotransmisor. Pero no es el caso de las actividades cotidianas. Una revisión científica lo deja claro: los cambios dopaminérgicos más marcados se dan en el contexto de la adicción a sustancias, no del uso de redes sociales o videojuegos.

También es importante entender que la dopamina no se puede «apagar» de forma voluntaria. Resulta esencial para funciones como el control motor (por eso está involucrada en el párkinson) y la regulación del estado de ánimo. Intentar «reducirla» mediante abstinencia puede ser, como mínimo, una mala metáfora. Y en el peor de los casos, puede llevar a prácticas rígidas y poco saludables.

De Silicon Valley al mundo

El término dopamine fasting se popularizó en 2019, sobre todo en círculos tecnológicos de Silicon Valley. Uno de sus primeros promotores fue el psicólogo Cameron Sepah, quien proponía limitar estímulos compulsivos como parte de una estrategia conductual. Pero el concepto pronto fue distorsionado en redes sociales, transformándose en una especie de «detox» neuronal.

La idea resultó atractiva. En parte, porque combina una narrativa de autocontrol con una estética de bienestar minimalista. En parte, porque da una explicación aparentemente científica a un malestar real: la fatiga digital, el agotamiento de estar siempre conectados. Y en parte, porque ofrece una promesa sencilla –y falsa–: que con unos días de abstinencia podremos «resetearnos».

Además, el discurso encaja con una lógica productivista que valora la eficiencia por encima del disfrute. Se presenta el placer como un enemigo de la atención y el rendimiento, en lugar de como parte necesaria del equilibrio psicológico. Esta visión reduccionista del bienestar puede llevar a una relación disfuncional con actividades cotidianas que, en sí mismas, no son problemáticas.

¿Tiene algún valor dejar ciertos estímulos?

Reducir el uso compulsivo del móvil, limitar el tiempo frente a pantallas o evitar el consumo excesivo de comida ultraprocesada puede mejorar la calidad de vida. Pero no porque estemos «curando» nuestro sistema de dopamina, sino porque estamos regulando hábitos que pueden interferir con nuestro bienestar diario.

Tomar descansos, reconectar con actividades más significativas, practicar atención plena o establecer límites con la tecnología son estrategias útiles. Sin embargo, sus efectos se explican mejor desde la psicología del comportamiento y la gestión del tiempo, no desde una supuesta desintoxicación neuroquímica.

Y, de hecho, el peligro de estas modas es que pueden derivar en restricciones innecesarias o en una relación culpabilizadora con el placer.

Ciencia frente a mitos

El ayuno de dopamina es un ejemplo más de cómo la cultura del bienestar a menudo se apropia de términos científicos para vender soluciones simplistas. Palabras como «neurotransmisor», «recompensa» o «resetear el cerebro» suenan técnicas, pero se usan fuera de contexto, sin rigor ni respaldo.

La neurociencia no necesita exagerarse para ser relevante. Nos permite comprender cómo tomamos decisiones, por qué repetimos ciertos hábitos o cómo funciona la motivación. Pero también nos recuerda que no hay atajos mágicos ni fórmulas universales para vivir mejor.

No necesitamos dejar de experimentar placer para cuidar nuestro cerebro. Lo que necesitamos es entender cómo funciona, adoptar hábitos sostenibles y evitar caer en soluciones milagrosas.

Aunque llamar «ayuno de dopamina» a un descanso digital puede sonar moderno, no es más científico que llamarlo «desconexión consciente». Y, de hecho, probablemente sea más sano hacerlo sin mitos de por medio.

Oliver Serrano León es director y profesor del Máster de Psicología General Sanitaria de la Universidad Europea de Canarias, Universidad Europea. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

.jpeg)