Una comida en 1972, entre otros, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez

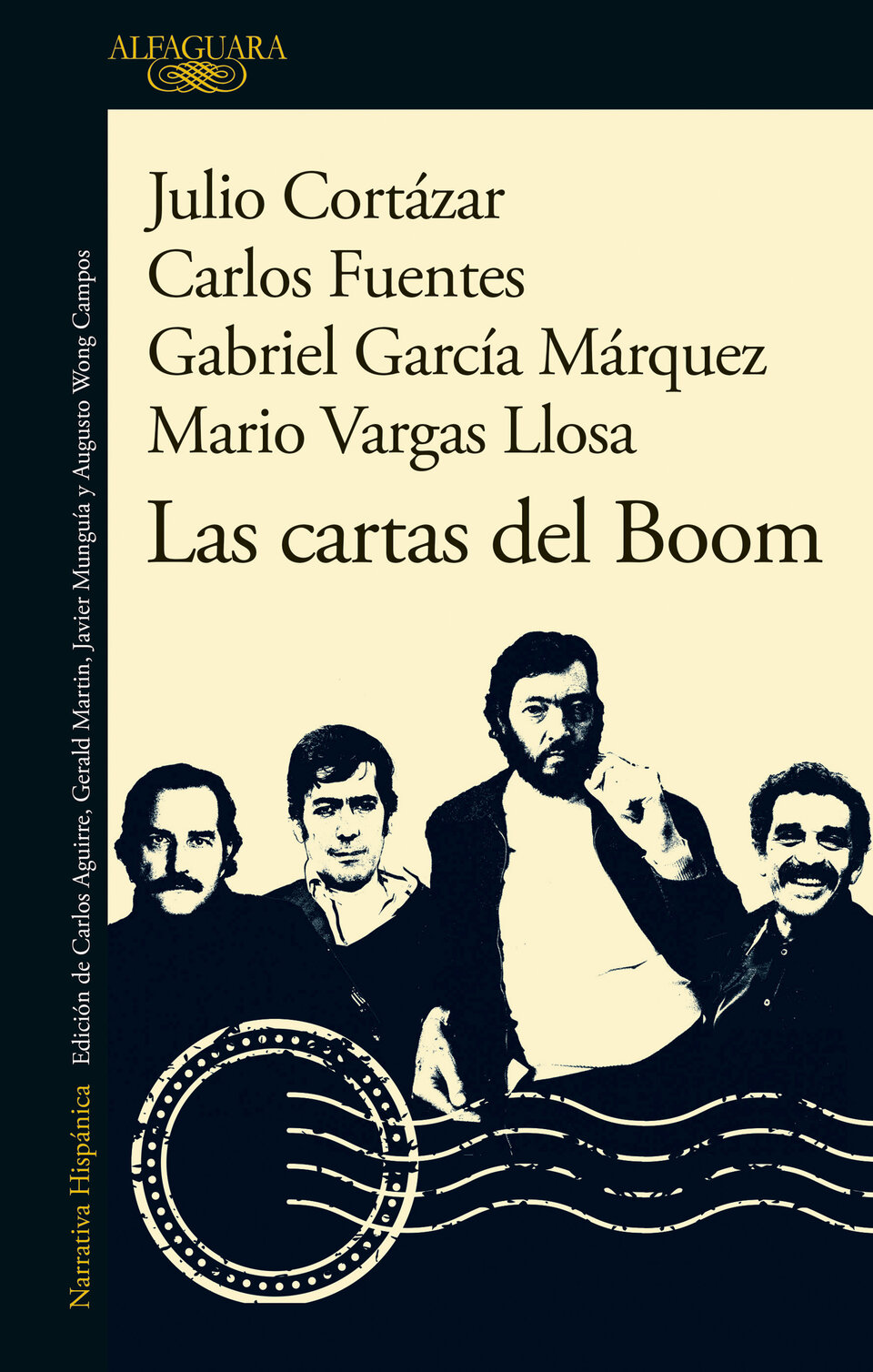

"Las cartas del Boom", los intercambios epistolares entre Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa

Desde 1955 hasta 2012 -antes, durante y después del Boom latinoamericano-, cuatro de sus protagonistas, julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa intercambiaron cartas desde sus diferentes destinos, de México a París y Saignon, Londres o Barcelona. El volumen Las cartas del Boom (Alfaguara) reúne 207 misivas intercambiadas entre los cuatro

Entre los aficionados a la literatura están quienes buscan “escapar” de la historia, los contextos y la realidad cotidiana, y quienes quieren verse reflejados en otros espejos y entornos; nada más humano y natural. Pero las novelas también son historias (desde la etimología: nuevas, noticias) y no se escribe una sola línea sin contexto, sin presente y sin pasado. Cortázar describió a Fernández Retamar su creciente conciencia política en estos términos: “De la Argentina se alejó un escritor para quien la realidad, como la imaginaba Mallarmé, debía culminar en un libro; en París nació un hombre para quien los libros deberán culminar en la realidad” (10 de mayo de 1967). La frase de Cortázar es más que una confesión política: es el reconocimiento –válido para nuestros cuatro autores- de que sus novelas intentaban responder a los estímulos de su entorno histórico, y de que sus actos buscaban tener en sus lectores una gravitación pareja a la de sus libros.

En el caso de nuestros autores, no hay dilema alguno entre vida y obra, sino el abrazo de ambas; una obra literaria y una obra “vital” que juntas iluminan una época. Las biografías de los miembros de este cuarteto representan un compromiso entre la literatura y la historia, una “tercera vía” que ellos entrevieron pero no podían realizar del todo, porque antes que escribir sobre los pormenores de sus vidas, priorizaron la creación y recreación de la imaginación y la lengua de su continente. Hay pruebas abundantes de que ellos sentían que la tarea biográfica y autobiográfica estaba pendiente. Años más tarde Fuentes anunciaría la llegada de ese postergado momento: “Hemos salido del boom y ahora entramos a lo que llamaría el Bio Boom. Algo muy extraordinario está pasando con la escritura latinoamericana. Por primera vez estamos muy preocupados con la autobiografía, con la crónica, con decir las verdades de nuestras vidas, nuestras sociedades, nuestro tiempo, tal y como fueron. A diferencia de los anglosajones y los franceses, no tenemos una gran tradición de memorias. Hemos sido muy parcos con esto, principalmente porque ha sido muy peligroso decir la verdad de lo que realmente aconteció en la vida y en la política”. Las cartas del Boom nos ofrece el privilegio de acercarnos a esas verdades, a esas memorias y a esas autobiografías.

Es bien conocida la boutade difundida por Borges según la cual la obra más importante de Flaubert es su epistolario. Probablemente nadie se atreverá a decir lo mismo de Las cartas del Boom, pese a ser uno de los libros fundamentales de sus autores –dicho esto desde la perspectiva que hoy tenemos de un libro que aparece varias décadas después de ser escrito-. Si los cinco tomos de Cartas de Cortázar son parte central de su obra tanto como Rayuela, lo mismo se podrá decir de este volumen, y de los epistolarios de Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa cuando se organicen. Las dimensiones de esos intercambios fueron recordadas por Vargas Llosa al admitir que “en los bonitos y exaltantes sesenta estoy seguro de haber producido –el verbo lo dice todo- casi tanta papelería como la que descargaba el cartero cada mañana en mi departamento de la Rue de Tournon, en París, o, luego, en el de Cricklewood, en Londres. Eran años de intensas conspiraciones políticas y formidables chismografías literarias”. La importancia de esa “papelería” fue remarcada, con su habitual hipérbole, por García Márquez: “Nuestro verdadero destino está en la literatura epistolar” (2 de noviembre de 1968). Para encontrar un ejemplo paralelo a Las cartas del Boom, y exagerando solo un poco (hay más lenguas), habría que imaginar a Joyce, Proust, Kafka y Faulkner involucrados en una intensa correspondencia en la década de 1920 sobre literatura y política, incluyendo las reacciones a veces instantáneas a las obras de cada uno.

Nunca faltaron ni faltarán críticos que descalifiquen al Boom como un espejismo publicitario, cuyas novelas no serían superiores a las de sus predecesores ni a las de una docena o una veintena de sus contemporáneos menos glamorosos o menos capaces de aprovechar la nueva ciencia de las relaciones públicas y la propaganda comercial. Sin embargo, los cuatro escribieron en ese momento clásicos latinoamericanos duraderos, además de una obra que se extendió a lo largo de varias décadas. La verdad más importante de todas, casi siempre ignorada por los revisionistas de los últimos cuarenta años, es que la novela latinoamericana fue la única literatura del planeta que reaccionó de forma plena a la coyuntura compleja y extraordinariamente fértil de la década de 1960, la época más apasionante desde la de 1920 y, desde las perspectivas política y cultural, el último gran momento utópico de Occidente. El Boom es llamativo de forma particular porque contradice varias perspectivas literarias, no solo la marxista, que da por entendido que la novela es una forma literaria incapaz, por su cercanía y parentela con la historia, de aprehender y representar la época presente. El Boom confrontó la perpetua problemática de la identidad latinoamericana, poniendo el acento en las emergentes políticas identitarias (no solo la nacionalidad y la clase social, sino la raza, la etnicidad, el género y la sexualidad), una operación intelectual y estética que, de manera simultánea, unió y separó los tres “mundos”: el capitalista, el comunista y el ex colonial en vías de desarrollo. Sus virtudes de narradores y el papel de portavoces de una sociedad y de una sensibilidad política e histórica que ellos se adjudicaron les permitieron mantenerse como los escritores latinoamericanos más influyentes y célebres durante décadas.

Negar o contradecir los logros y las virtudes del cuarteto central del Boom sería como argumentar que Proust, Joyce, Woolf, Kafka, Faulkner, Hemingway y Mann son nombres sacados de manera arbitraria de un sombrero crítico o canonizados según alguna agenda ideológica. La generación del 27 es un fenómeno en sí mismo, pero encontrar cuatro grandes escritores en un contexto histórico casi sin paralelo, comunicándose durante varios años para dialogar sobre novela, literatura en general, historia latinoamericana, sus propias biografías y la dinámica de sus ideas dentro de ese contexto, es absolutamente único. Las siguientes páginas cuentan esa historia.

Fragmento de la Introducción al volumen Las cartas del Boom, firmada por los editores: Carlos Aguirre, Gerald Martin, Javier Munguía y Augusto Wong Campos.

> Algunos fragmentos de las cartas de los escritores del Boom

DE CARLOS FUENTES A JULIO CORTÁZAR

Querido Julio:

Resulta que nos cruzamos en Buenos Aires; no sé si Sabato o Pepe Bianco me dieron tus señas a última hora, cuando me disponía a volar de regreso a México, y ya no tuve oportunidad de verte. No entendí nada en tu país. Me parece una página secreta y póstuma de Lewis Carroll.

Julio: Las armas secretas es el tomo de cuentos más excelente que se ha escrito y publicado jamás en América Latina. No me canso de leerlo y releerlo, descubriendo cada vez nuevos secretos, significados lealmente perdidos para quienes no se brinden a sí mismos el deber placentero de leer una segunda y tercera vez, fugacidades aparentes que en realidad son eternidades ocultas, misterios imperceptibles para estar a la luz del día y en el centro de todas las miradas. Conocía y admiraba “Los buenos servicios” y “El perseguidor” –esa cumbre narrativa en nuestro idioma- ; ahora ya no llamo a los cuentos por sus nombres sino por otras referencias personales: el descubridor con su cámara, lo que puede fotografiar de esa pareja sorprendida, el terror de ellos, el terror mayor del fotógrafo que sabe que lo que en realidad “tomó” nunca será revelado; ¡qué historia misteriosa, magistral, inquietante: ya sentó reales en mis sueños, ya recurre y se abre como un abanico de posibilidades! Y una motoneta que va rumbo a un pabellón en las afueras de París a convertir en amor secreto todas las historias de faits divers… Quisiera encontrarte, hablar largo contigo de este libro maravilloso.

(México, 2 de octubre de 1962)

DE CARLOS FUENTES A MARIO VARGAS LLOSA

Querido Mario:

Imagino que ya estarás de regreso en París. ¿Cómo viste “Lima la horrible?” Todos tus amigos y admiradores mexicanos sentimos mucho que el viaje no te permitiera una escala aquí.

Buñuel está enloquecido con La ciudad y los perros. Dice que es una de las mejores novelas que ha leído en su vida, aunque para llevarla al cine le ve problemas casi insuperables de censura en cualquier parte del mundo. Por cierto, dime cuál es la situación de derechos cinematográficos de tu obra, cuándo aparece la edición norteamericana (esto, para dispararle oportunamente una reseña al New York Times Review of Books).

Es probable que te inviten al simposio de intelectuales latino y norteamericanos que tendrá lugar aquí en noviembre, organizado por el presidente López Mateos y la Fundación Interamericana para las Artes que encabeza mi amigo Robert Wool. Te tendré informado. Mientras tanto, un fuerte abrazo para ti y mi cariño para Julia.

(México, 25 de julio de 1964)

DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ A MARIO VARGAS LLOSA

Creo que nadie más que yo comprende el problema que tienes para reanudar la novela (se refiere a Conversación en la catedral) en Londres. Los cambios de ambiente son un desastre. Fíjate que La mala hora la empecé en París en 1955 y la terminé en México de cualquier modo en 1961 después de haberla empezado y armado y desarmado cinco veces –en Caracas y Nueva York—porque los viajes me enfriaban el material y la recalentada era verdaderamente sangrienta. Estuvo a punto de ocurrirme lo mismo con Cien años de soledad, porque a mitad de camino tuve que ir a Colombia por quince días, y cuando regresé descubrí que todo se me había desarmado. Esta vez lloré de rabia, escribí dos capítulos horrendos para retomar el hilo y luego los rompí y los rehice de nuevo con el brazo caliente.

Mi neurosis va más lejos. Cuando estoy escribiendo no puedo trabajar en nada más, aunque mi esposa y mis hijos se mueran de hambre. Me siento a la máquina a las nueve de la mañana y escribo sin interrupción hasta las cuatro de la tarde. A esa hora, con la cabeza como un bombo no tanto por el cansancio como por el cigarrillo, almuerzo cualquier cosa y trato de dormir hasta las seis. Luego empiezo a pensar en el plan de trabajo del día siguiente, tomando notas, hasta después de la medianoche. Para no interrumpir el ritmo, he copiado capítulos enteros sin necesidad cuando materialmente no me sale nada nuevo o tengo pereza de escribir. Más aún: siempre tengo que escribir en tiempos de calor. Cuando llega el frío, se me bloquea el cerebro y todo se va al diablo. No he podido adquirir la cachaza de Fuentes, que es capaz de escribir sentado en una cuchilla de afeitar. De modo que entiendo muy bien lo que me dices. Sin embargo, tienes la suerte de estar ahora en una ciudad que, por razones misteriosas, es la mejor para escribir, aparte de ser, para mi gusto, la mejor del mundo. Yo llegué allí en plan turístico, y algo me obligó a encerrarme en un cuarto donde materialmente se levitaba en el humo del cigarrillo, y escribí en un mes casi todos los cuentos de la mamá Grande. Perdí el viaje y me gané un libro. Estoy seguro de que, una vez pasado el desconcierto inicial, te sucederá lo mismo.

(México, 1 de octubre de 1966).

DE JULIO CORTÁZAR A MARIO VARGAS LLOSA

Mi querido Mario:

Llegamos hace dos días a Saignon, y entre dos metros cúbicos de cartas y paquetes me encontré con tu carta del 11 de junio que me dio como siempre una gran alegría. También había una del otro Mario, el uruguayo, en que me decía que los había visitado a ustedes en Londres, noticia que me produjo considerable envidia.

Aunque no demasiado de acuerdo con tu teoría sobre mi influencia sobre Antonioni, tu crítica de Blow-Up me gustó mucho por la cantidad de líneas de fuga y aperturas que tiende en todo sentido. Vi el film en Ámsterdam, volví a verlo en París, y me dejó las dos veces bastante frío. Objetivamente te digo que lo vi como si fuera cualquier otro film, sin que la mención de mi nombre en los títulos me situara en una perspectiva diferente. Claro está que una cosa es lo que uno pretende y otra lo que realmente ocurre en los planos más profundos; es posible que mi reacción haya tenido algo de resentimiento inconsciente. Solo inconsciente porque desde un principio A. y yo decidimos que él trabajaría por su cuenta, basándose tan solo en la idea central de mi cuento, pero ya he vivido demasiado como para no saber que en mí hay muchos, y que eso que llamamos una opinión es el producto misterioso de infinitos planos de los que solamente conocemos unos pocos, en general los menos importantes. Admiré el genio cinematográfico de A., su admirable manejo de cámara, y la secuencia de las ampliaciones de la fotografía me pareció lo mejor del film. Te diré que solo me reconocí en un brevísimo instante, que me conmovió mucho: cuando el fotógrafo vuelve al parque y descubre que el cadáver ha desaparecido, la cámara enfoca el cielo y las ramas de un árbol que el viento agita. Ahí, en esa toma que dura apenas dos segundos, sentí que había algo mío. El resto, quizá por suerte, es íntegramente de Antonioni.

Me has dejado estupefacto con tu referencia a un ensayo mío titulado “La situación de la novela”, publicado en Imagen. Primero no sé que jamás haya escrito ese ensayo, y segundo no conozco la publicación llamada Imagen. Hace diecisiete años escribí un ensayo bastante largo sobre la novela, que salió en Cuadernos hispanoamericanos, y que nadie o casi nadie leyó en ese entonces. ¿Lo habrán reproducido aprovechando que mis textos son más solicitados ahora? Si un día me mandas dos líneas (no lo hagas expresamente porque sé muy bien el trabajo que tienes y no quiero molestarte por tonterías), dime en todo caso de dónde es esa revista para procurármela.

Estuve unos días en París para ver La noche de los asesinos y encontrarme otra vez con Miriam Acevedo y José Triana. La pasé muy bien, y la obra fue estupendamente recibida por el público como se merece.

Muy regocijante tu anécdota sobre la conferencia de Asturias. Lo que pueden los años, las alienaciones de todo orden y las anteojeras. Lo más regocijante es que una de las cumbres literarias se llame Volodia Teitelboim. Es para creer que lo has inventado. En cuanto a la intervención de Madame Asturias, era previsible: hace años que hace de apuntador del marido, cuando no toma directamente la palabra como ha hecho ya en varios congresos de escritores para asombro de los circunstantes.

¿Tu novela avanza? Te deseo buen trabajo y que Patricia y Alvarito estén muy bien. Afectos de Aurora y un gran abrazo.

Julio.

.jpeg)