Paula Vazquez Prieto

Un libro sobre la vida y la odisea cinematográfica de Stanley Kubrick a 25 años de su muerte

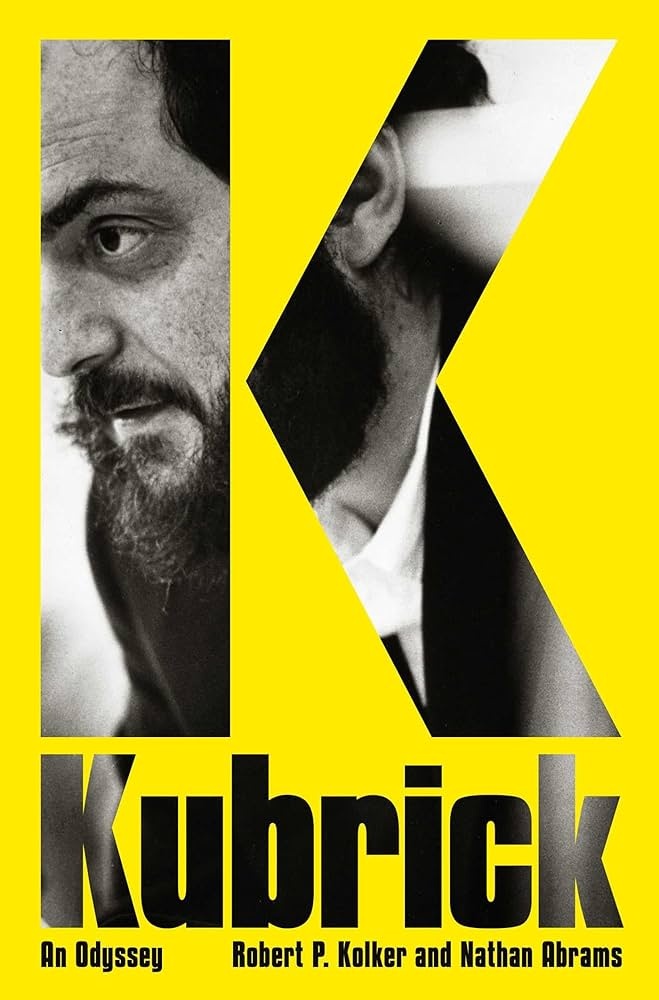

Alrededor de Stanley Kubrick no solo afloraron algunas imágenes emblemáticas como la del astronauta de 2001:Odisea del espacio o los ojos desorbitados de Malcom McDowell en La naranja mecánica sino también un sinfin de historias, mitos y leyendas acerca de su genio juvenil, sus excentricidades y el carácter eminentemente obsesivo de su trabajo en el cine. Kubrick fue en gran medida un puente entre el clasicismo de los 50 y la emergencia de una nueva mentalidad a partir de los años 60, un emblema del cine de autor en el corazón del mainstream. ¿Quién fue realmente este director indiscutido entre los más importantes del siglo XX, fallecido en el borde de la llegada del nuevo siglo? A veintinco años de su muerte -el 7 de marzo de 1999- se publica Kubrick: An Odissey de Robert Kolker y Nathan Abrams a modo de homenaje y puesta al día de una obra cinematográfica tan viva como repleta de enigmas a revisitar.

¿Quién fue Stanley Kubrick? En esta era de persistentes olvidos es difícil saber si todos podrían responder esa pregunta. Incluso aunque se hayan cruzado con alguna imagen emblemática de sus películas como el astronauta de 2001, odisea en el espacio (1968), o Malcolm McDowell con los ojos desorbitados en La naranja mecánica (1971), o el mismísimo Peter Sellers y sus anteojos psicodélicos en Doctor Insólito (1964). Pese a la circulación de esas fotografías sueltas, el nombre de su hacedor siempre ha atesorado cierto misterio, incluso aunque algunas de sus obras más controvertidas se hayan instituido con el tiempo como clásicos, aunque se lo estudie en las escuelas de cine y lo citen como influencia algunos cineastas contemporáneos. Kubrick fue, de hecho, la denominación de un misterio. Un director de cine que asomó en el crepúsculo del clasicismo para convertirse en el emblema de una nueva mentalidad, epítome del autorismo en el corazón del mainstream, exiliado voluntario en Europa y verdadera antesala de la generación del Nuevo Hollywood. ¿Quién fue entonces Stanley Kubrick? Esa es la pregunta que se hacen Robert P. Kolker y Nathan Abrams en su libro Kubrick: An Odyssey, publicado este año para recordar los 25 años que pasaron desde su muerte el 7 de marzo de 1999, antes del estreno de su obra póstuma, Ojos bien cerrados (1999). Una memoria viva, un recorrido con los ojos bien abiertos.

La historia empieza por el final, aquel que recoge la estela de un recuerdo luego de estos largos años. Las imágenes de Ojos bien cerrados, la controversia alrededor del divorcio de sus estrellas, Tom Cruise y Nicole Kidman, la polémica por la calificación que insinuaba el coqueteo con la pornografía, la despedida temprana del director en su cama con una sonrisa definitiva. Esas fueron las postales de su último destello de vida: la concreción de la obra que había pensado toda una vida, la adaptación de Relato soñado (1925) de su amado Arthur Schnitzler, el homenaje al cineasta más influyente en su obra, el alemán Max Ophüls, las reflexiones sobre el sexo y el matrimonio, el dinero y el artificio de la vida citadina. De allí parten los autores, el primero académico dedicado al cine, el segundo especialista en estudios judíos; y lo hacen para explorar la figura de Kubrick desde el presente, revisitar su obra y mitología, medir aquella realidad con las estelas que ha dejado su legado. Mucho se ha escrito sobre él desde entonces, nos aseguran. Libros de análisis, de fotografías, de anécdotas. Se lo analiza en videos en Youtube, se lo cita en las academias, Sight & Sound incluye tres de sus películas en su lista de las mejores 100 de la historia del cine: 2001, odisea en el espacio, Barry Lyndon (1975) y El resplandor (1980). De ser un excéntrico ermitaño y paranoico se convirtió en un referente del cine para las voces autorizadas.

Pero Kolker y Abrams tampoco están dispuestos a venerarlo, ni a congraciarse con sus incondicionales admiradores, menos a reducirlo a un chismerío apócrifo. En el Kubrick que delinean conviven el profesional obsesivo que no dejó de pensar en cine ni un día de su vida, con el hombre de familia que vivía con sus perros y gatos en la misma casa de la campiña inglesa donde imaginaba sus películas. Quizás hasta el momento la única biografía que había traspasado las férreas barreras de la intimidad del director había sido Stanley Kubrick and Me, escrita por su colaborador de confianza Emilio D'Alessandro (junto a Filippo Ulivieri), concentrada en esa rutina de trabajo, en ciertos rasgos de personalidad de los últimos años, en los que el calendario se extendía entre película y película, se acumulaban proyectos inconclusos, manías y achaques. Kolker y Abrams recogen en su investigación retazos de la correspondencia del director, declaraciones de los familiares cercanos que lo sobreviven (como su tercera esposa Christiane Harlan y sus tres hijas), detalles de sus obsesiones como la bomba atómica, la tecnología, los nazis o el espacio exterior, celebraciones a sus autores favoritos como Franz Kafka, Stefan Zweig y Joseph Conrad, nombres de las mujeres a las que celó en su juventud, los amigos que encontró en el camino. "Llevo una vida relativamente normal" era su credo de chico judío, neoyorkino y autodidacta. Normal hasta la excepción.

UN CAMINO AUTODIDACTA

Stanley Kubrick se acomodó entre generaciones. Llegó como corolario de la camada de los pioneros, aquellos que como John Ford y Raoul Walsh habían sido discípulos de Griffith, artífices del pasaje entre el mudo y el sonoro, hacedores de géneros y de estrellas, emergentes del sistema de Estudios. Kubrick llegó después, nació en las puertas del crack del 29, creció en plena Depresión en el Bronx, se formó en las calles tomando fotografías con una cámara réflex que le regaló su padre y que lo convirtió en uno de los más jóvenes reporteros gráficos de la revista Look. Un camino imprevisible, que tenía al cine entonces como un desvío posible, alimentado por el documental que floreció en la posguerra y que dio lugar a quienes venían tras los pioneros para empujar a Hollywood a una nueva era. Kubrick entró al cine con astucia y un mandato de independencia, convirtió el reportaje sobre un boxeador en un corto junto a su amigo Alex Singer, plasmó su obsesión por la guerra en su primer largo Miedo y deseo (1952), haciéndose un lugar en ese desfile de nuevas figuras que despedían la inocencia del pasado.

Los primeros que admiraron sus películas lo compararon con Orson Welles por su juventud y audacia en la entrada en la industria, percibieron la influencia del ruso Sergei Eisenstein en el montaje, del cinema verité en su interés por el pulso de las calles. Para su padre médico el cine no podía ser más que un hobby, y que su hijo perdiera el tiempo en el cuarto oscuro, financiando con dinero familiar sus veleidades artísticas, no resultaba nada prometedor. Pero Kubrick insistió con devoción, a los 22 años renunció a la revista Look y decidió probarse tras otras cámaras, como una nueva partida de ajedrez con su futuro. Ese riesgo lo impulsó primero a penetrar en los circuitos del under neoyorkino, un anticipo de la vanguardia que definiría los cambios en el cine de los 50. Los estudios dejaban aire para los artistas independientes, las apariciones de John Cassavetes y Elia Kazan traían del teatro nuevas formas de actuación y de realismo, las audacias de Roger Corman y la American International Pictures preparaban el camino para el Nuevo Hollywood. Kubrick iba a despedir el viejo cine e invitar al nuevo, sus juegos con los géneros y sus experimentaciones con la forma lo ubicarían en esa bisagra. Entre el ayer y el ahora.

Casta de malditos (1956) fue el preámbulo al reconocimiento. El encuentro con un socio como James B. Harris –con el que trabajaría hasta Lolita (1962) –, el hallazgo de la novela de Lionel White y la colaboración en el guion con Jim Thompson, la relectura del 'heist film', la parodia del pesimismo del film noir. "Lo que más me impresionó de Stanley -aseguraba Harris en 1955 cuando vio su segunda película, El beso del asesino (1955)- fue su trabajo y dedicación. Yo solo aceleré su carrera, su talento ya estaba allí". La alianza les permitió asomar en un sistema todavía rígido, en el que los grandes estudios controlaban la distribución y exhibición de películas y llegar a las salas era toda una odisea. Como explican los autores: "Casta de malditos fue una especie de prueba para Kubrick: que podía hacer una película con brillo profesional y que, al mismo tiempo, experimentara con la forma; que podía tomar un género clásico como el cine de robos y reinventarlo; en definitiva, que podía trasgredir las convenciones de la narración para crear un rompecabezas que invitara al espectador a unir las piezas. Kubrick había creado un héroe existencial, el primero de sus personajes masculinos que se esforzaba por alcanzar el éxito y fracasaba frente a un universo que lo miraba indiferente".

ANTIHÉROES Y ALTER EGOS

A lo largo de su vida, Stanley Kubrick desarrolló vínculos claves para su obra sobre el arte de la dominación, protagonizó encuentros decisivos cincelados en la manipulación, modeló en sus celos juveniles el matrimonio que sostendría su vida adulta y en su paternidad, el concepto de familia que definiría sus años en Inglaterra. Los antihéroes jóvenes de la primera etapa se extravían entre ideales y traiciones, amantes de mujeres fantasmales y elusivas, confinados a un derrotero violento y a menudo trágico. Quizás porque sus dos primeros amores fueron dos chicas judías, Toba Metz y Ruth Sobotka, la primera actriz, la segunda bailarina, cada una con sus propias aspiraciones e independencia, que asomaron en su cine como presencias deseadas y perdidas, huecos de un sexo nunca satisfactorio. En el libro también aparece en detalle la tiranía llevada al extremo durante la dirección de Malcolm McDowell en la célebre escena de la conversión de La naranja mecánica, que exigió al actor, con un parche en un ojo por un daño en la córnea, la puesta a prueba del ojo sano. O la crueldad en la dirección de Shelley Duvall durante el rodaje de El resplandor, mientras despertaba las airadas críticas de Stephen King por convertir a una mujer inteligente en una histérica. En sus entrevistas, la actriz dejó entrever la situación traumática que atravesó para dar cuerpo a su personaje y los agrios recuerdos que persistieron durante tiempo.

Kubrick: An Odyssey profundiza en la representación del erotismo en el cine de Stanley Kubrick, una imaginería masculina que recorre desde la femme fatales de sus tempranas incursiones en el noir hasta la tentación adolescente que representó Lolita para el puritanismo de una sociedad espantada de sus propias prohibiciones. En Kubrick el sexo siempre fue un corolario del tabú, una fantasía de adolescente reprimido, una obsesión fálica como en Doctor Insólito, donde ridiculizó a esos hombretones del ejército mientras imaginaban bombardeos como eyaculaciones. Al explorar sus propios miedos y ansiedades con el sexo, reveló los de su generación, aquella que había sido educada en las bondades del matrimonio y la familia para la consagración de 'american way of life' y que desviaba sus perversiones en aquellas orgías que luego filmaría en la Nueva York suntuosa de Ojos bien cerrados. Sexo y dinero, correspondencias que asoman en cada película, en ese castigo a los advenedizos que ofrece Lord Bullington al pobre Barry Lyndon cuando osa desear lo que no le corresponde.

Algunos encuentros imprevistos anunciaron el amor duradero. El hallazgo de la actriz Christiane Harlan en la televisión alemana cuando filmaba La patrulla infernal (1957), el obsequio de la escena final como redención para aquellos soldados condenados a la guerra de trincheras, y el bálsamo hogareño para el joven Kubrick que en su tercer matrimonio encontró la compañía ideal. Pero aquella película fue mucho más que la conquista de su media naranja, fue el trampolín desde el primer aprendizaje y la producción austera hacia a las grandes ligas de Hollywood de la mano de Kirk Douglas. "La mayor curva de aprendizaje para Stanley fue trabajar con una estrella importante, en lugar de un elenco de actores de carácter. Tuvo que aprender a atender el ego de Douglas", explican Kolker y Abrams. Así fue que el coronal Dax, la conciencia de la película, también se convirtió en el portavoz del propio director y con él, en la posible amalgama con su estrella. Esa camaradería no exenta de disputas por protagonismo se extendió al heredado proyecto de Espartaco (1960) en el que Kubrick desembarcó como salvador cuando Douglas despidió a Anthony Mann. El actor-productor se tuvo que acostumbrar al estilo de su novel director, quien filmaba en planos largos esquivando los mandatos de montaje, tenía sus propias ideas respecto a las escenas épicas y estaba dispuesto a quedarse con el título de guionista aun bajo las protestas de Dalton Trumbo, el escritor al que el macartismo confinó a las listas negras. "Había dos cosas que sabía sobre Stanley”, reveló Douglas tiempo después. “Primero, aunque sólo tenía treinta años, tenía el talento y confianza en sí mismo como para asumir la responsabilidad de una película del tamaño de Espartaco. Y, segundo, que su confianza a menudo rayaba en la arrogancia, una cualidad que podía ser una ayuda o un obstáculo cuando lidiaba con actores muy respetados o difíciles de controlar".

Las tensiones ya se habían sentido en su vínculo con Marlon Brando durante la fallida gestación de El rostro impenetrable, película que al final terminó dirigiendo el actor de El padrino sin demasiadas explicaciones. Y reaparecieron en Lolita con Shelley Winters, cuando la actriz no recordaba sus diálogos con precisión. Por último, en los celos que sentía por Ryan O'Neal cuando durante el rodaje de Barry Lyndon una de sus hijas suspiraba por el galán de Love Story. Y si bien algunos colaboradores se quejaron de su destrato o tacañería -el propio Bertrand Tavernier renunció como publicista de La naranja mecánica en un cable enviado a Kubrick y Warner Brothers que decía: "Renuncio. Como cineasta es un genio, pero como empresario, un imbécil"-, Kubrick consiguió una excelente relación con estrellas de la talla de Peter Sellers o Jack Nicholson. Sobre el primero, los autores esbozan una tesis interesante: "Stanley respondió al enigma fundamental de Sellers: su condición de recipiente vacío. Sellers se convertía siempre en los personajes que interpretaba. Y el hombre en el que se convirtió en su papel de Quilty [en Lolita] fue, de hecho, el propio Kubrick, imitando su acento del Bronx y apareciendo con una cámara colgada del cuello". Sobre Nicholson, Kolker y Abrams citan una declaración del actor a propósito del trabajo conjunto en El resplandor: "El enfoque de Stanley es: '¿cómo podemos hacerlo mejor?' Es un gran desafío. Muchos actores le dan lo que quiere. Y si no lo haces, te lo saca a golpes, con un guante de terciopelo, por supuesto".

EL CUENTO QUE TODOS CUENTAN

Alrededor de Stanley Kubrick se entretejieron infinidad de historias, mitos y leyendas que los autores intentan descifrar a la distancia, afirmaciones que tenían que ver con su anomalía como director importante en el epicentro de la industria, con éxitos de gran envergadura y múltiples controversias a su alrededor. Primero fue su excentricidad, esa apariencia de ermitaño desgreñado, recluido en su casa en Inglaterra a la que todos debían ir para sumarse a algún proyecto o recibir su beneplácito. Kubrick eligió la reserva como antídoto a la voracidad de la prensa y la intromisión constante en su vida privada, que no tenía demasiadas estridencias. Sí fue un obsesivo con su trabajo, un meticuloso organizador de cada proyecto que fue insumiéndole cada vez más años, más investigaciones, más preparación. "No he encontrado nada con lo que pueda obsesionarme lo suficiente”, explicaba en una entrevista luego del estreno de Dr. Insólito. “A menudo me lleva dos años gestar un proyecto, en parte porque es un compromiso demasiado grande para algo que no me tenga obsesionado. Para hacer cine, debes estar obsesionado". Los autores señalan que la noción del cineasta obsesivo se utilizaría como marca negativa para Kubrick, pese a que esa admisión temprana de su metodología devela que él era muy consciente de las exigencias de su propio proceso creativo.

La mayoría de las películas de Stanley Kubrick partieron del hallazgo de un material literario, en general descubierto en su infancia, en una lectura inocente y primaria, cuya visión quería recrear en la adaptación. Así ocurrió con la novela de Humphrey Cobb que inspiró La patrulla infernal, leída en el consultorio de su padre cuando no tenía más que ocho años. En otras ocasiones suponía dar una mirada propia a un material contemporáneo, como fue el caso de Lolita de Vladimir Nabokov o El resplandor de Stephen King, ambos autores disconformes con esa fricción que imprimía una mirada ajena. En otros casos el material se perseguía como una gema imposible, como Relato soñado de Schnitzler, una novela que lo obsesionó por años y recién puedo llevar a la pantalla en su última película. La bomba atómica fue una preocupación recurrente de su vida adulta y la experiencia de Doctor Insólito revistió a la lectura de Alerta roja de Peter George y al uso de la sátira en la adaptación con Terry Southern, una carga redentoria respecto del estado del mundo y su incierto devenir. Historia que cargaban con su propio pasado, el de su gestación y el del encuentro con Kubrick como descubridor.

Las controversias también sobrevolaron su trayectoria, a menudo por estar en sintonía con su época, en otras por contradecirla. Con Lolita despertó la ira de de un resistente código de censura debido al atrevido escote de Sue Lyon mientras el trasfondo de la historia revelaba las contradicciones de una sociedad respecto de la sexualidad y sus representaciones culturales. Con La naranja mecánica anticipó el giro en la juventud entre los años 60 y los 70, desde el hippismo y el 'flower power' hacia una violencia sujeta a un conservadurismo escondido en ambiciones de integración. En Inglaterra lo persiguió la prensa amarilla, lo amenazaron a él y su familia por desatar desmanes juveniles, hasta que retiró la película de las salas. Con Barry Lyndon lo acusaron de anacronismo, de situar una reflexión sobre el crepúsculo del siglo XVIII en plena ebullición de los tardíos 70, escapando a una mirada política comprometida. Pero su película hablaba de eso, y el duelo final entre Barry y Lord Bullington consagra esa disputa de poder que ha sobrevivido los siglos. También la tecnología despertó creciente fascinación, desde la existencia de inteligencias superiores que instaló 2001, odisea en el espacio hasta la reflexión existencial que persistió en su versión de Inteligencia Artificial luego filmada por Steven Spielberg. ¿Somos los únicos en el mundo? ¿Qué nos espera en un futuro en el que el hombre deje el poder en manos de sus creaciones?

En Kubrick: An Odyssey, Stanley Kubrick aparece tras sus múltiples máscaras. Reverlo bajo la luz del presente supone rastrear sus influencias y también sus condicionantes. El hombre que forjó su mirada en la posguerra, desde un crudo realismo que se arrastraba de la conflagración bélica hasta la reinvención del artificio bajo las nuevas tecnologías y los efectos especiales. Sus criaturas asumieron esos destinos inciertos, los miedos frente a una sexualidad pecaminosa, los tentáculos de una codicia febril, las quimeras de una generación que estrujó sus sueños bajo un puño de violencia. Imágenes únicas, distantes e inalcanzables, fríos espejos de una realidad que no siempre encontró salida. Ermitaño, tirano y obsesivo, lidió con sus fantasmas en la misma materia del cine, puso en sintonía el ingenio y la dedicación. Bajo el aura del genio, siempre asomó el trabajador.

No hay comentarios:

Publicar un comentario