1 ENERO, 2020

Es más que conocido que George Orwell, al estallar la Guerra Civil española, se trasladó al país ibérico para participar como corresponsal y combatiente. Por supuesto del lado republicano. Tenía 33 años, lo acompañaba su esposa, estaba recién casado, y entendía lo que se jugaba en aquella conflagración. Estuvo casi seis meses en el frente de Aragón, “hasta que en Huesca un francotirador fascista —escribe— me pegó un tiro en la garganta”. Luego, publicó, en 1938, su testimonio Homenaje a Cataluña, un libro que de manera excepcional da cuenta no sólo de su propia experiencia sino también de las tensiones y conflictos (algunos irreductibles) en el bando que defendía la legítima república frente a la asonada militar.

Ilustración: Jonathan Rosas

Su dolorosa estancia resultó además instructiva. Varios años después, al parecer en 1942 (porque la edición que tengo de sus Ensayos —Debate, 2013— coloca la fecha en interrogación), escribió un breve texto titulado “Recuerdos de la guerra de España”. En él se lee: “Tengo pocas pruebas de primera mano sobre las atrocidades de la Guerra Civil española. Sé que algunas las cometieron los republicanos, y muchas más (que continúan) los fascistas. Pero lo que me impresionó entonces, y sigue haciéndolo ahora, es que se dé o no crédito a las atrocidades únicamente en función de las preferencias políticas. Todo el mundo se cree las atrocidades del enemigo y descree de las que hayan cometido los de su propio bando, sin preocuparse siquiera por tener en cuenta las pruebas… Es difícil dar con un caso en que la derecha y la izquierda dieran crédito a la misma historia. Y lo que es más extraño: la situación puede invertirse de pronto y las atrocidades probadas “más allá de toda duda” pueden convertirse en mentiras ridículas…”.

Ese filtro —las preferencias políticas— resultaba tan potente que solo dejaba ver lo que se quería ver. Claro, se trataba de las convicciones en medio de una guerra, en la que no hay demasiado espacio para los matices, las gradaciones y mucho menos para la autocrítica. Lo que se encuentra en juego es, literalmente, de vida o muerte. Pero eso que sacudió y marcó a Orwell en medio de la guerra, sucede de manera recurrente en contextos y confrontaciones mucho menos dramáticas, o para ser más enfático, nada dramáticas, como un juego de futbol.

Quien haya presenciado un partido en algún estadio lo sabe. Los aficionados, pero sobre todo los fanáticos, jamás conceden que su propio equipo haya cometido una falta, mientras los adversarios, según ellos, una y otra vez deberían ser sancionados. La pasión los ciega. Sus deseos de triunfo impiden observar con un mínimo de objetividad lo que sucede en la cancha. Son meticulosos para denunciar las reales o supuestas infracciones del rival, pero se convierten en invidentes frente a los atropellos de los suyos.

Si usted se permite un paseo por Twitter, podrá encontrar, sin problema alguno, un enfrentamiento similar entre los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus detractores. Dos grupos claramente delimitados y hostiles que escriben sus sentenciosos mensajes como si su bando fuera la encarnación de la virtud y el de sus adversarios la personificación del Mal (así con mayúsculas). Es difícil que alguno conceda cierta razón a su contrario, aunque éste último aporte pruebas, quizá porque en ese preciso momento la sospecha de traición pueda ser explotada por los “suyos”. De tal suerte que como escribía Orwell “la verdad deviene mentira si es tu enemigo quien la dice”.

Al parecer, uno ve lo que quiere ver. Filtra los acontecimientos a partir de un código preestablecido. Ese código es indistinguible de la persona: es el que le ofrece identidad, sentido de pertenencia, orgullo de ser quien es, de tal suerte que puede ser más fuerte que eso que llamamos realidad. De esa manera lo que estorba a las certezas previas simplemente se omite, se borra, no es capaz de traspasar el filtro de las convicciones.

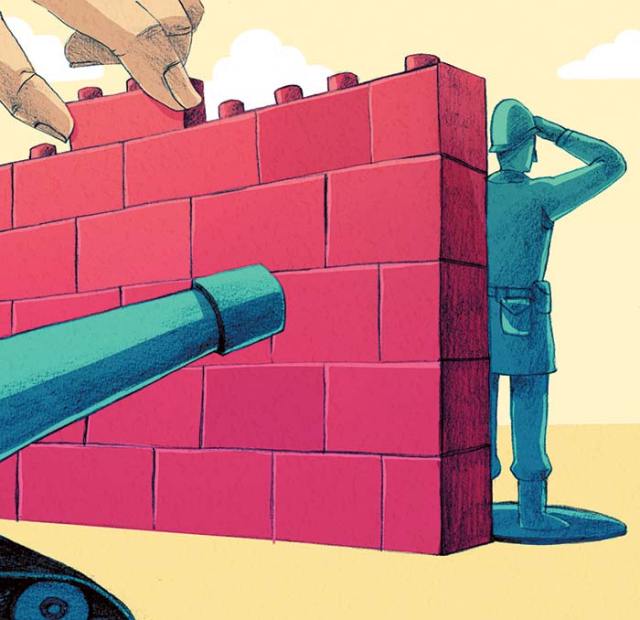

Se trata de adhesiones acríticas, rotundas, sin fisuras (enajenadas se decía antes), lo que hace que el escenario del debate se convierta en un circo de monólogos reiterados en el que las partes repiten cansinamente sus certezas. No solo son previsibles —eso sería lo de menos—, sino que dinamitan la posibilidad de lo que debería o podría ser un piso mínimo de racionalidad. Todo dicho, incluso cualquier ocurrencia, se vuelve instrumental y se le juzga en relación a la utilidad para la “causa”. Que sea verdad o mentira parece no importar. Se omite lo inconveniente y se destaca lo que encaja en el discurso instalado y punto. Y esa mecánica lo que produce son fortalezas retóricas inexpugnables donde los fieles se instalan no solo convencidos sino arrogantes y autosatisfechos. Sobra decir que una vez que eso sucede el apego a la verdad vuela, dinamitado, por los aires.

No hay comentarios:

Publicar un comentario