Paco Peris

|

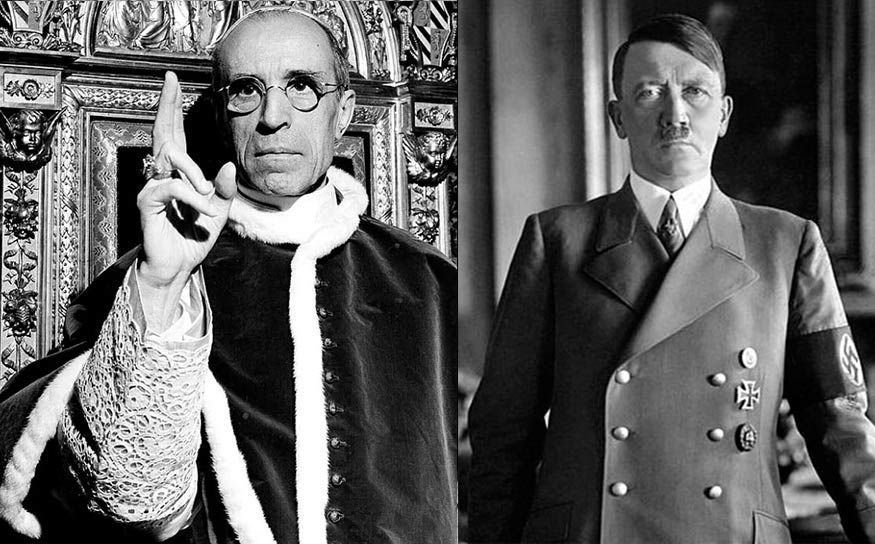

| El Alba de la Tierra. Foto de William Anders. |

23 diciembre 2024

Frágil, solitaria, diminuta, única. Un punto casi invisible en el universo, en el vacío, como abandonada a su suerte, rodeada de desierto cósmico, donde la no-vida se extiende hasta el infinito, como si el aislamiento fuera su destino fatal. Así se ve la Tierra en el espacio, una foto que es sin duda la representación más escalofriante de nuestra existencia. Un icono que trasciende la historia de nuestra especie, que nos da la visión definitiva de lo que somos y que nos da la respuesta concluyente de nuestro destino. Nunca antes una imagen se había convertido en una metáfora tan clara de lo quebradiza que es nuestra vida.

Hace 56 años, fue el 25 de diciembre de 1968 cuando William Anders, tripulante del Apolo 8, captó esta fotografía a unos 326 mil quilómetros de aquí. El cosmonauta ya en casa declaró: “Fuimos a la luna para descubrir la tierra”. Una confirmación y una advertencia en toda regla. Cuando fuimos a explorar el espacio lo que nos fue revelado es la existencia de nuestro propio planeta. Fuimos a conquistar el universo y entendimos que no debíamos abandonar nuestro mundo. De tanto mirar las estrellas, nos habíamos olvidado de custodiar nuestro hogar.

La foto El Alba de la Tierra (Earthrise), ha sido desde entonces uno de los símbolos de la lucha ambientalista, la imagen concluyente que nos recuerda la ineludible prioridad de proteger nuestro planeta. Ver esta esfera azul rodeada de profundo negro, nos advierte que el milagro de la vida es extraordinario y singular. Que más allá de nuestra delgada y frágil atmósfera, solo existe el vacío, la muerte. Una metáfora que convierte la lucha contra el cambio climático en el desafío más importante y trascendente del futuro de la humanidad después de la bomba nuclear.

“Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”. Bhagavad-gītā / Oppenheimer

En 1945 Robert Oppenheimer creó la bomba atómica y así convirtió al Homo Sapiens en la primera especie terrícola capaz de destruir voluntariamente el planeta entero. Y desde hace más de un siglo vamos cometiendo otra temeridad, esta vez sobrecalentando la Tierra y volviendo a poner la existencia en peligro. Pero lo inaudito es que lo hacemos a conciencia, otra vez, desoyendo las continuas advertencias de los científicos. Somos unos depredadores compulsivos, unos consumistas narcisistas, y sobre todo unos adictos al petróleo. Nos gusta vivir así, como dioses inmortales, sin renunciar a nada. La inteligencia sucumbe en la ignorancia, el neoliberalismo, la codicia, la mentira y el trumpismo. Los datos contradicen el negacionismo: La temperatura media anual de 2024 superará por primera vez en la historia los 1,5°C por encima del nivel preindustrial y alcanzará, probablemente, un valor de más de 1,55 °C, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S). Si seguimos traspasando el límite en los próximos años, se multiplicarán los fenómenos extremos que provocarán más miseria, más Danas, más pandemias y más extinciones. No mirar, no escuchar, no sentir: La irresponsabilidad al poder.

Ahora toca poner urgentemente la inteligencia al servicio de la vida. En 1970, pocos meses después de caminar sobre la Luna, entró en vigor el Tratado de No Proliferación Nuclear y hace tan solo unos meses, nació una iniciativa para implantar un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Un proyecto necesario que persigue la eliminación gradual de la producción de combustibles fósiles. Intenciones inteligentes, imprescindibles, que demuestran que muchos luchan por un mundo mejor, combatiendo la vanidad y la negligencia de los gobiernos globales, convertidos en los pirómanos que queman la tierra. En 1989, los políticos escucharon a los científicos y conseguimos revertir una catástrofe planetaria prohibiendo los CFC de los aerosoles que destruían la capa de Ozono. En 2020 el mundo entero se detuvo para combatir el Coronavirus. Si queremos, sabemos hacerlo. Nunca es buen momento para rendirse. Ahora, menos todavía.

Pues sí, la capacidad intelectual de nuestra especie es desconcertante, ambivalente, no se sabe muy bien para qué sirve y qué ventajas nos ofrece. Esta poderosa herramienta es dual y difusa ya que nos permite construir y destruir al mismo tiempo, matar y curar, esclavizar y colaborar. Tener inteligencia no significa saber cómo utilizarla. Lo cierto es que pocos han puesto en duda sus propósitos: reproducción y progreso. A lo largo de nuestra historia, muchos grupos humanos han basado su prosperidad en el crecimiento ilimitado que nos ha llevado a la degradación absoluta de muchos ecosistemas. Sin embargo, muchas otras civilizaciones han creído oportuno no desconectarse nunca del mundo natural y así han conseguido desarrollarse con éxito a lo largo de los siglos.

El imperialismo colonial de occidente aniquiló estas prácticas de gestión económica circular y sostenible e impuso el capitalismo como único modelo posible, sacralizado como una religión. El sistema neoliberal consolidado por el patriarcado se convirtió en la doctrina sistémica, incuestionable, infalible, y ahora el negacionismo es la nueva inquisición. Estos jueces de la ortodoxia populista defienden a muerte el sistema acusando de herejes a los disidentes, seres impíos que deberían ser silenciados o quemados en las hogueras de las redes virtuales.

Después de tantos años de dogmatismo económico nos hemos quedado sin una alternativa al neoliberalismo, todos los otros modelos fueron aniquilados (como el comunismo o el socialismo). Nadie ni nada es capaz de contrarrestarlo. Como decía Mark Fisher «Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo». Y así es. Los grandes magnates de Silicon Valley, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Peter Thiel, defienden que el ambientalismo no ofrece soluciones reales porque supone mayor regulación estatal y aumento de impuestos, en vez de invertir más en tecnología. Dicen que el ambientalismo debe «morir» y nunca cuestionan el sistema capitalista. Al contrario, lo impulsan seduciendo a los consumidores con promesas mágicas de inmortalidad, metaversos nihilistas y felicidad eterna. Esos neoprofetas milmillonarios que representan menos del 1% de la humanidad, van devastando el planeta, pero viven tranquilos, creen que se salvarán huyendo a Marte. Una locura.

Activismo, coherencia y no rendirse a los cantos de sirena agresivos que nos obligan a consumir. Los occidentales debemos asumir que nos urge modificar nuestro estilo de vida y renunciar a muchos privilegios que los otros no tienen. Combatir las desigualdades y frenar el desarrollo económico descontrolado deberían ser las nuevas prioridades. Es muy evidente que tener dos coches, vivir en una casa grande con césped lejos del trabajo, comer mucha carne o ir de compras a Londres un fin de semana no es sostenible, es una obviedad. Como tampoco es suficiente con reciclar, comer vegano, conducir coches eléctricos o votar partidos de izquierda para detener la crisis climática.

Ni pensar en verde, ni el greenwashing, ni las promesas imposibles, ni las mentiras exculpatorias son suficientes: Nuestro viejo capitalismo es incompatible con el ecologismo por qué el neoliberalismo es inviable sin crecimiento infinito. La solución radica en crear un nuevo sistema económico ecofeminista más equitativo y solidario, donde la vida es el núcleo y no el dinero, en definitiva, un nuevo paradigma que cumpla esta simple ecuación:

[(⇓ quema de combustibles fósiles + ⇓consumo = menos gases de efecto invernadero) = ⇓ calentamiento global].

La emergencia no tiene solución si no cuestionamos el modelo, si no cambiamos nuestra mirada egocéntrica, si no explicamos la verdad. ¿Puede ganar las elecciones un candidato al gobierno si en su programa propone un futuro con decrecimiento económico, reducción de consumo y abandono de la vida cómoda occidental? Imposible, no vencerá nunca porque la esperanza de prosperidad es indispensable. En política, la franqueza siempre pierde. Seamos honrados, reconozcamos que ya no estamos en el centro de todo, que no somos los hijos predilectos, que no somos un buen ejemplo y que no podemos ser los amos del mundo si no somos capaces de cuidarlo. Abandonemos la masculinidad dominante y defendamos la feminidad colaborativa. La prioridad es admitir que nos hemos equivocado y que otro camino es posible para asegurar el futuro de nuestro mundo fragilizado, más allá de la intransigencia del progreso y de las nuevas tecnologías.

Por si no fuera poco, además, tenemos un serio hándicap. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer y resolver errores? La respuesta podría estar en nuestra inexperiencia. Lo cierto es que los Homo Sapiens habitamos este planeta desde hace bien poco. Los primeros homínidos aparecieron hace 7 millones de años y la especie humana hace tan solo 300.000 años, cuando las hormigas llevan 100 millones y los delfines más de 30.

Estamos entonces en el amanecer de nuestra historia, somos como unos niños torpes, egoístas y poco cooperativos, que a falta de memoria caminamos audazmente sin reflexionar, como si fuéramos invencibles. Quizás nos falten más siglos y dramas vividos, más disparates cometidos para alcanzar un grado superior de madurez que nos permita entender nuestro verdadero propósito existencial, recapacitar, restaurar y así dejar de creer en discursos infantiles de exculpación como el populismo. Acurrucados en nuestra cuna, creemos todavía en cuentos de hadas, en historias donde todo es posible y nada tiene consecuencias, donde el bien vence el mal y donde la verdad derrota la mentira. Fábulas de religiones salvadoras, tierras prometidas y pueblos elegidos que solo son quimeras que transforman el anhelo y el deseo en cruzadas totalitarias.

Habitamos todavía en un mundo que rechaza la razón, infantilizado, convertido en un gran bazar donde todo está en venta, como la libertad y la felicidad, subastadas en experiencias de fácil consumo, como juguetes que se pueden comprar, como simulacros obtenidos sin esfuerzo. Unos artículos de moda que proyectan de manera ficticia nuestra existencia hacia una especie de nirvana autoindulgente, cuando en realidad son constructos que condicionan nuestra capacidad empática, y nos convierten de nuevo en niños arrogantes, envidiosos y poco solidarios. Nos cuesta entender el engaño, vamos tropezando, pero mientras crecemos, nos equivocamos y nos quedamos sin tiempo. Como decía Confucio: «El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error más grande«.

Estamos advertidos y a pesar de todo no aprendemos: La cumbre del clima COP29 celebrada recientemente en Bakú (Azerbaiyán) se ha saldado con un acuerdo de mínimos: Los países ricos financiarán con tan solo 300.000 millones de dólares (poco más del PIB de Catalunya) a los países pobres para ayudarlos en su transición ecológica (más endeudamiento) y para sufragar los estragos de la crisis climática que provocamos nosotros en sus territorios. Son pequeños avances pero mientras tanto la extracción irresponsable de combustibles fósiles sigue creciendo, invariable. Y así vamos perdiendo tiempo. No será suficiente con estos cambios tan inapreciables. Debemos cuestionarnos el crecimiento global, combatir la desinformación de las redes y cambiar radicalmente nuestro paradigma económico-socio-ecológico. La tecnología no hace milagros, no nos hace mejores ni perfecciona nuestra conciencia; fiarlo todo a la IA es una temeridad, necesitamos recuperar el humanismo en un tiempo de posthumanidad. Tenemos el imperativo moral de revertir la situación y actuar.

Las señales de alarma son inequívocas, la devastación puede ser imparable. Los efectos ya son evidentes, muchos lo están perdiendo todo, padecen sequías, inundaciones o hambrunas y se ven obligados a migrar. Sin embargo no solo los Otros, los desfavorecidos sufren o mueren, también lo estamos haciendo nosotros, los privilegiados. Pero la vida es resiliente y es muy probable que nuestra maltrecha tierra salga adelante. Si la especie humana sobrevive, si tenemos la voluntad, la compasión y el amor necesarios, iremos aprendiendo y así nos comportaremos como las especies que cohabitan en el planeta desde hace ya millones de años, y que han encontrado el equilibrio entre su supervivencia y la de los otros.

Hasta que los seres humanos no entendamos que nacimos del polvo de las estrellas, que formamos parte de esta única totalidad cósmica, que debemos transformar nuestra relación con el entorno preservando la biodiversidad y redefinir el concepto de alteridad, que nos urge ser solidarios y así abandonar el capitalismo depredador, que somos una pieza más de la cadena de la vida; si no lo comprendemos seremos desterrados. Considerar el patrimonio natural del planeta solo como un recurso económico-lucrativo, seguir matando indiscriminadamente para saciar la gula, destruir el equilibrio ecosistémico, en definitiva, separarnos de la naturaleza nos puede llevar hasta nuestra propia aniquilación. ¿Podría nuestra desaparición aliviar a todos los otros seres vivos?

El Homo Sapiens sigue confuso, asustado y perdido, buscando su encaje en el todo. Subsistir ya no le resulta suficiente, el pensar tampoco. Vuelve a mirar la luna, las estrellas, cree que su salvación está en algún lugar del espacio, lejos de aquí y ve su final reflejado en el infinito preguntándose de nuevo: Quo Vadis. Su profunda fragilidad le estremece, se siente vulnerable e indefenso y entonces comprende su destino: Vencer la incertidumbre conservando el único mundo conocido, el nuestro, el que compartimos entre Todos, más allá de la dictadura del ego. Es cuando la auténtica condición humana aparecerá, y ese día comprenderemos que la respuesta al porqué filosófico de nuestra existencia subyace en el significado mismo de El Alba de la Tierra: El propósito único y genuino de Nuestra vida es preservar LA VIDA.

“El mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que miran sin hacer nada”. Albert Einstein

https://espacio-publico.com/2025-quo-vadis-homo-sapiens

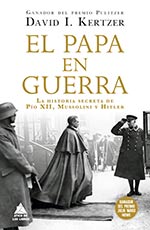

Entonces, ¿el papa cayó bajo el influjo total de Hitler?

Entonces, ¿el papa cayó bajo el influjo total de Hitler?