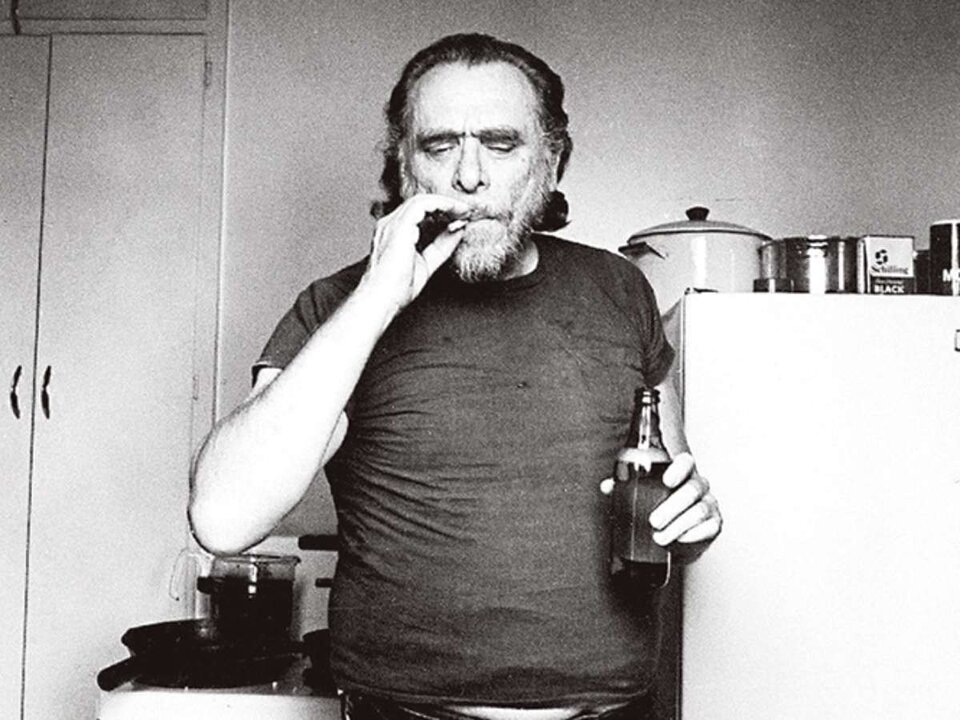

Poesía y realismo sucio a 30 años de la muerte de Charles Bukowski

Fue uno de los escritores de culto más frecuentados y adoptado como propio en la cultura argentina. Charles Bukowski encarnó un pariente cercano de los beatniks en la poesía norteamericana, aunque siempre mantuvo un perfil propio e independiente. Además, abordó la narrativa en cuentos y novelas y una figura de maldito que ayudó a construir su mito pero también interfirió más de una vez en la recepción de su literatura, excepcional en muchos sentidos. A treinta años de su muerte (el 9 de marzo de 1994), aquí se traza un retrato del genial Bukowski.

Se han cumplido 30 años de la muerte de Charles Bukowski, poeta y narrador. Último “maldito” de la literatura estadounidense. Admirado y criticado por igual, dejó seis novelas, correspondencia, ensayos, prólogos, y, especialmente, una treintena de volúmenes de poesía, y ejerció influencia -tal como en su momento Borges, García Márquez y Bolaño-, dejando una pléyade de imitadores y emuladores, en temáticas y “estilos”, de diversa y dudosa calidad. Hijo de una alemana y un norteamericano, Heinrich Karl Bukowski Jr. nació en 1920 en Andernach, una ciudad alemana, y a los pocos años iría a vivir con su familia a Estados Unidos. Hijo también de la época de la Gran Depresión y la guerra, el niño (apodado Hank) recibiría pocos afectos, e incluso lo contrario: una educación rígida y rigurosa, reproches de su madre y severos castigos del padre, cuestión que -coincidente en esto, por ejemplo, con el escritor argentino Alberto Laiseca- será posteriormente objeto del recuerdo infinidad de veces, como un triste y exorcizante “ritornello”, en sus escritos.

Retraído del mundo de los adultos, tampoco de niño desarrolló amistades entre sus pares. En su libro Hank. La vida de Charles Bukowski, Neeli Cherkovski –poeta y autor de memorias y biografías, y fallecido el pasado 19 de marzo– dijo: “Se construyó unas defensas cada vez más fuertes. La ironía, el silencio y el sarcasmo fueron tres armas que aprendió a utilizar. Era taciturno y reservado, en casa y en el colegio. De las bocas de sus profesores sólo fluían palabras vacías cuando explicaban las lecciones que Hank sabía que eran pura rutina sin sentido. La falta de entusiasmo en sus voces le aburría”. De adolescente, sufriría además un feroz acné en el rostro, con pústulas y sangrados -y tratamientos médicos y caseros ineficaces-, manteniendo su baja autoestima y soledad, y descubriendo su vocación literaria, a los quince años, escribiendo un cuento corto. Entre escándalos y peleas familiares, el joven Hank comenzaría además con la bebida.

Una biblioteca pública, en el barrio de Los Ángeles, será la que abrirá al joven las puertas de la percepción: encontrará allí un lugar-refugio, un ambiente propicio para el descubrimiento a veces feliz, otras decepcionante, de la literatura. “Hank se convirtió en un lector voraz e incansable”, dice Cherkovski. “Cayó bajo el hechizo de las palabras frescas y maliciosas, de las frases que le sonaban más claras que la mayoría de las oídas en la escuela. Las imágenes conocidas aparecían bajo una nueva luz y los asuntos desconocidos se desplegaban de pronto ante él”. Sus primeros deslumbramientos: William Saroyan y John Fante.

EL LADO OSCURO

Tras un año y medio en la universidad, donde cursó algunas pocas materias de arte y periodismo, el joven Bukowski se aleja de su familia y casa, y recorre el país: son “los años incomprobables”, expresión del poeta John Thomas que Cherkovski retoma, para aludir a la cantidad de ciudades y trabajos (todos de tan corta duración como precarizados y mal pagos) que Hank debió padecer y de los que perdió, según afirmara en entrevistas, cartas y poemas, la cuenta. Y en un viaje a Texas por tren, en un parate, alejado del grupo plebeyo-proletario con el que viajaba, otro encuentro con una biblioteca pública, y un nuevo deslumbramiento literario: Dostoievski. Decidido a lanzarse y probar suerte, cuando comienza la década de 1940 el escritor envía medio centenar de relatos fantásticos a las revistas, sin lograr publicar ninguno. Será en 1944, cuando Story le acepte lo que será su debut: el relato “Consecuencias de una extensa nota de rechazo”, al que seguirá “Veinte Tanques de Kaseldown” en Portfolio: An International Review. Trabajos mal pagos, (mala) vida en suburbios, borracheras y resacas en una literatura que expresa, de manera astuta y rebelde (y, ciertamente, desesperanzada) el “lado oscuro” o contracara del “gran sueño americano”. En los 50, tras una experiencia de internación hospitalaria y al borde de la muerte, por una úlcera sangrante por el consumo desenfrenado de alcohol, y con un trabajo en Correos, Bukowski retoma la escritura, que emerge de manera espontánea como poesía. Salvado por la literatura, y por una pareja, que le hace conocer el hipódromo y las apuestas, y le cambia hábitos de alimentación y bebida, habrá un torrente imparable de poemas, que harán del escritor el “rey de las revistas underground”. (Un poema, escrito y publicado en 1959, en una revista de San Francisco, dice, recuerda, sin embargo: “un padre es siempre el amo incluso aunque se // haya ido”.)

Célebre en su terreno, llega su primer poemario en 1960: Flower, Fist and Bestial Wail (Flor, puño y gemido animal). Seguirán Epos (con trece poemas y cuatro ilustraciones del autor), Poems and Drawings (Poemas y dibujos) y Longshoi Pomes (sic) for Broke Player (Poemas arriesgados para apostadores en bancarrota), entre numerosas ediciones y recopilaciones que les seguirán. Entre los beatniks (Corso, Kerouac, Ferlighetti y Ginsberg) y quienes publicaban la revista POETRY, Charles Bukowski abría su propio camino, así fuera lateral, o, incluso, marginal, con una voz clara, pura y -como han propuesto sectores de la crítica y la poesía- hasta whitmaniana. Pequeñas ediciones de 200 a 400 ejemplares y el “Premio Outsider del Año” jalonan ese período. Revistas y pequeñas editoriales difunden la poesía, y el retorno a la prosa (con ensayos y relatos) de Bukowski. Hacia fines de la década se lo comienza a publicar en Alemania, y las ediciones locales aumentan su tirada. En 1969 Penguin lo publica en su colección “Poetas modernos”, y el volumen Escritos de un viejo indecente, compilando sus columnas, agota rápidamente los 20.000 ejemplares. Son los mismos años -por necesidad económica- en los que da recitales de poesía, a sala llena, con una asistencia enfervorizada y un Bukowski tímido y generalmente bebido que no le iba en zaga.

En 1970 renuncia a su trabajo en Correos, luego de estar allí durante más de una década, en una apuesta por vivir sólo de la literatura, a los 49 años, y al año siguiente aparece Cartero, su primera novela. Junto con la siguiente, Factotum, entra en escena el alter ego del escritor: Henry Chinaski. Esa misma década su poesía se abre paso en Alemania, y un libro siguiente, de prosa, Mujeres, inspirado en El Decamerón, consolida, no sin críticas y algunas polémicas, la fama literaria y modus vivendi de Bukowski. Para Cherkovski, “la acusación más grave que Bukowski hace a la sociedad, y que encontramos a lo largo de toda su obra, es que la gente, atemorizada por las condiciones sociales y económicas, acaba aceptando la humillación y el fracaso. Aceptan puestos que les roban individualidad y gradualmente van aceptando, e incluso admitiendo, la sumisión a otras personas con puestos de mayor poder. Así pierden la capacidad de pensar por sí mismos”.

Tras la incursión en el cine, con el guion para la película Barfly (El borracho), con actuaciones de Mickey Rourke y Faye Dunaway, surgirá de esa experiencia (negativa) la novela Hollywood, crítica satírica del “star system”, componendas y negocios de la autotitulada “fábrica de sueños”. Al torrente permanente de poesía de los años sucesivos se suma su última obra en prosa, dejada lista poco antes de morir: Pulp, policial e hilarante historia donde reaparece fugazmente el cartero Chinaski. Libro “Dedicado a la mala escritura”, como dice su epígrafe, su protagonista, un decadente detective, tendrá a su cargo varias investigaciones: desde descubrir si un misterioso personaje que se pasea por librerías es Céline, con 99 años, escapando de “la señora Muerte” (quien, dudosa, contrata el servicio de investigación) hasta lograr que una extraterrestre deje en paz a otro cliente. Este último ser luego decide con su troupe abandonar la misión de conquista del planeta, diciéndole al detective que “es demasiado horrible”. Al preguntársele “qué” es o sería lo horrible, responde: “La Tierra. El humo, los asesinatos, el aire contaminado, el agua contaminada, la comida contaminada, el odio, la desesperación, todo. Lo único bonito en la Tierra son los animales y ahora los están exterminando, pronto desparecerán, a excepción de las ratas domésticas y los caballos de carreras. Es tan triste que no me extraña que bebas tanto”. A lo que el detective agrega: “Y no te olvides de nuestras centrales nucleares”. “Hundidos hasta el cuello”, es la respuesta.

BUKOWSKI ES ARGENTINO

En nuestro país, Bukowski llegó por las revistas, manteniéndose allí por décadas: primero en Humor, luego en Crisis, Cerdos y peces, Fin de Siglo, La danza del ratón, Diario de Poesía, V de Vian y varias más; y las traducciones al castellano (españolísimo) de Anagrama, en su colección Contraseñas, y luego en los “Compactos” -recuérdense los relatos reunidos titulados La máquina de follar-, y la poesía, también traducida desde España, por el sello Visor. Por su parte, Esteban Moore, poeta y traductor argentino, es uno de quienes se ha dedicado a Bukowski, publicando Una de las más ardientes y otros poemas (1988 y 2012), Erótica varia (1990), Una de las más ardientes (2004), y el poema “Una de las más ardientes” incluido en su Breve selección de poesía norteamericana (2016), todos volúmenes publicados en Argentina (Buenos Aires y Córdoba) y México (Ciudad de México y Puebla). Además de recordar que autores como Sartre y Genet admiraron a Bukowski, Moore plantea que el logro del escritor consistía en que “hallaba el giro poético a las experiencias cotidianas, sin olvidar que en muchos casos estas eran la raíz del dolor, el sufrimiento y la muerte del hombre contemporáneo”.

Entre el mito y la leyenda, en ese juego de humor negro entre el personaje (que lo precedía) y la realidad, Bukowski trabajó duro, con disciplina -una palabra preferida suya-, y despreocupado y al margen de los grupos, las modas y los ambientes literarios y académicos. Así, ya escribía en una carta, en 1963: “me alegro de que se me acuse de indómito, me alegro de no pertenecer a ninguna escuela ni movimiento, lo sabes de sobra porque no te quedas en lo superficial. Me pasé horas en la biblioteca en compañía de Schope[nhauer] y Ari[stóteles] y Platón y los demás, pero cuando se te clavan los dientes de la vida, uno no está para meditar con calma”.

Explica Cherkovski: “Bukowski se convirtió en una voz inextinguible y apasionada de la ciudad. Eligió quedarse allí, enredarse en su lado más terrenal. Mientras muchos poetas suspiran por las tertulias literarias y la cultura metropolitana, lo que más le gustaba a Bukowski es la falta de todo eso. Frente a frente con la rancia y lenta decadencia de la zona Este de Hollywood, incorporó imágenes nuevas en la poesía estadounidense. En lugar de mirar ansiosamente hacia Europa, como hicieron muchos poetas de la Costa Este, influenciados por los expatriados Ezra Pound y T. S. Eliot, o hacia Asia, como una generación posterior de poetas de la Costa Oeste entre los que se encontraban Kenneth Rexroth y Gary Snyder, él miró hacia abajo, hacia las aceras y las calles agrietadas de Los Ángeles”. Su “realismo sucio” -problemática etiqueta, sin duda, discutida y sin consensos- apelaba a la experiencia y al lenguaje crudo y directo, basado en la experiencia, la reflexión y el desencanto, dejando surgir también cierto lirismo. Hemingway, Céline, Henry Miller y Artaud, integrando junto a sus otros autores preferidos una bukowskiana constelación.

Cabe recordarse también lo que dijera acerca de “lo tarde” que le llegaron los éxitos en la vida: la fama literaria, el dinero y las mujeres, como se ve en el documental Born Into This (2003), donde además aparecen los músicos Bono y Tom Waits, admiradores, y el actor y director y amigo del escritor Sean Penn. Bukowski tenía una hija, y se había casado con su última pareja, Linda Lee Beighle, en 1985.

Tras un año de lidiar con la leucemia, Bukowski fallece en 1994. La docena (o más) de publicaciones póstumas ampliaron el panorama, dando cuenta de la profundidad y la calidad de este escritor. Alguien que consideraba que su obra la constituía una trilogía: poesía-prosa-correspondencia.

En un volumen aparecido en 2015, La enfermedad de escribir, de correspondencia, les dice en una misiva de 1958 a los editores de Nomad: “hay música en todo, hasta en la derrota”. Esto es cierto, aunque para su caso, sería mejor decir: tenemos, aquí, una inapelable victoria (literaria), aun en la derrota.

>Un poema de Charles Bukowski, en versión de Esteban Moore

EN UN BARRIO DE CRIMEN

las cucarachas escupen

clips sujeta papeles

y el helicóptero gira y gira

su olfato busca sangre

sus reflectores inoportunos penetran

nuestro dormitorio

5 tipos en este complejo habitacional

tienen pistolas

otro un

machete

somos todos asesinos y

alcohólicos

pero hay peores en el hotel

cruzando la calle

ellos se sientan en la entrada

verde y blanca

banales y depravados

esperando que los institucionalicen

aquí cada uno tiene una plantita verde

en la ventana

y cuando nos peleamos con nuestras mujeres

a las 3 de la mañana

hablamos suavemente

y en cada puerta

hay un pequeño plato con alimentos

cuyo contenido

desaparece antes del amanecer

presumimos

comido

por los

gatos.