|

| Cartel inglés de propaganda durante la Primera Guerra Mundial |

La violencia: un enfoque científico

El biólogo y antropólogo Robert Sapolsky aborda un ameno estudio científico sobre la agresividad mediante un viaje en el tiempo a través de los cambios en el cerebro

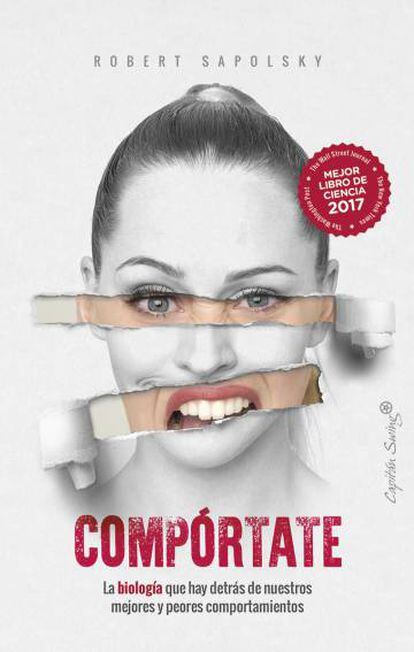

El miedo y la violencia son un problema central para la organización de nuestras sociedades, pero las formas de afrontarlo que hemos probado hasta ahora están lastradas por un error crucial: ignoran la neurociencia de la agresividad, y por lo tanto son palos de ciego en la jungla de la complejidad humana. Si hubiera una solución única a ese alarde de desconocimiento, sería seguramente el último libro de Robert Sapolsky, Compórtate. La biología que hay detrás de nuestros mejores y peores comportamientos (Capitán Swing), un verdadero tratado erudito de 982 páginas, y que pese a ello ofrece una lectura transparente, profunda y emocionante, llena de chispa y de sabiduría. Fue declarado el mejor libro de ciencia de 2017 por The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal, y al leerlo se entiende muy bien por qué.

Sapolsky, nacido en Brooklyn, Nueva York, de padres judíos emigrados allí desde la Unión Soviética, es en sí mismo un personaje. Biólogo y antropólogo por Harvard, doctor en Neuroendocrinología por la Rockefeller, profesor de neurociencias en Stanford y visitante anual de Kenia para investigar el estrés de los monos, sus credenciales científicas resultan aplastantes, pero ello no le ha impedido dedicar buena parte de su energía y concentración, ya desde los años noventa, a escribir libros para instruir a la gente y a los poderes que pretenden controlarla, a agresores, agredidas y cualquier lector culto que pueda hacer algo para mejorar las cosas. Su imagen de profeta bíblico, con melena rizada y barba Hammurabi, es la pincelada que completa el cuadro. Pero su ciencia y su escritura son luminosas, en un caso raro y precioso de tercera cultura.

Bien, ¿y qué dice la ciencia sobre la agresividad? La propia organización del libro nos da una clave para orientarnos. Cuando alguien incurre en un comportamiento violento, la primera pregunta es: ¿qué ha ocurrido en su cerebro un segundo antes? Esta cuestión nos introduce directamente en la neurología del comportamiento. Segunda pregunta: ¿y qué ocurrió de unos segundos a unos minutos antes? Aquí la respuesta debe explorar las señales, sonidos u olores que desencadenan la agresión. ¿Y qué pasó de unas horas a unos días antes? He aquí la selva de las hormonas, la explicación endocrinológica de que ese individuo sea especialmente receptivo a las señales que vendrán después.

Siguiendo esta estrategia de desplazar el foco cada vez más atrás, Sapolsky nos conduce por un viaje en el tiempo hasta los cambios en la estructura cerebral que ocurrieron unos años antes, de ahí a la infancia del individuo, a su vida fetal, a la cultura en que han vivido sus ancestros y, finalmente, a los millones o cientos de millones años de evolución biológica que han conformado el cerebro de su especie. Todos estos aspectos son causas del comportamiento agresivo de la persona, y se exploran en el libro con una apabullante erudición y una admirable claridad. Al final, resulta que todas esas causas, todos esos pretéritos, están íntimamente relacionados, como no podía ser de otra forma.

Sapolsky es un biólogo, pero no un biologicista, como dicen los científicos sociales para descalificar las explicaciones neurológicas o evolutivas del comportamiento humano. “No se puede empezar a comprender algo como la agresividad, la competencia, la cooperación y la empatía sin la biología”, escribe el autor. Pero también: “Estará usted igual de equivocado si solo confía en la biología”. En realidad, el libro de Sapolsky se puede considerar una demostración de que los factores biológicos y los culturales están íntimamente vinculados, y que establecer un cordón sanitario entre ellos es un error garrafal.

Un buen ejemplo es la estructura cerebral (amígdala, no confundir con las amígdalas de la garganta) a la que apuntan todas las evidencias neurológicas como un nodo central del miedo y la agresividad. Cada especie tiene una serie de miedos innatos. Por ejemplo, los ratones sienten miedo a la luz y a los espacios abiertos, en lo que supone una obvia adaptación a su hábitat natural nocturno y refugiado. Pero el miedo también se puede aprender a lo largo de la vida. Y la estructura crucial para ello vuelve a ser la amígdala. Lo innato y lo aprendido, lo biológico y lo ambiental, son dos caras de la misma moneda. Pese a un siglo de encarnizadas reyertas académicas, lo cierto es que no hay ninguna contradicción entre esos dos vectores del comportamiento.

Otro buen ejemplo es lo que ocurre en el cerebro adolescente, un capítulo que interesará en particular a padres y profesores (supongo que será demasiado pedir que lo lean los propios niñatos). La clave aquí son los lóbulos frontales, la parte del cerebro que ha crecido más durante la evolución humana, y por tanto la última en incorporarse a nuestra caja de herramientas neurológicas. En lo que supone una especie de homenaje a la (denostada) teoría de la recapitulación de Ernst Haeckel, según la cual el desarrollo recapitula la evolución, los lóbulos frontales son también los últimos en madurar: empiezan a hacerlo justo en la adolescencia, y no acaban hasta ¡mediada la veintena! El caso es que, al comienzo de la adolescencia, las zonas antiguas del cerebro que disparan la agresividad y los comportamientos de riesgo están ya plenamente formadas, mientras que los lóbulos frontales que se ocuparán de reprimir esos comportamientos son aún inmaduros, débiles e incompetentes.

Poca gente está dispuesta en nuestros días a sumergirse en un océano de 982 páginas, pero la recompensa será grande para quien lo haga.

No hay comentarios:

Publicar un comentario