Uno de los temas fundamentales -sino el central- de la filmografía de Angelopoulos es el paso del tiempo12. El transcurso del mismo, la Historia, la inexorabilidad de sus cambios y sus consecuencias en las vidas de los hombres son el esqueleto de La mirada de Ulises. De las tres obras que integran la Trilogía, es posible que la concepción del tiempo que propone Angelopoulos sea la menos transgresora: la película retrata un tiempo concreto, lineal, jalonado por hechos reales y fechas que pueden ser recordadas. Pero su plasmación es enormemente personal -especialmente en sus aspectos plásticos-, y el resultado dista mucho de limitarse a exponer los acontecimientos en sucesión cronológica.

El viaje del director de cine exiliado que recorre los Balcanes en busca de la primera película griega dura unos pocos días del año de 1995. El montaje de la película, no obstante, nos ofrece imágenes pertenecientes a tiempos ya pasados: instantes de la vida del protagonista, o de la de los hermanos Manakis, o de la propia película perdida. Insertados a lo largo del film aparecen planos que proporcionan más información sobre un pasado que posee un valor casi mítico frente al presente de desolación y ruinas en que tiene lugar el viaje. La forma en que este pasado se integra en la narración principal va desde la inserción directa de planos que puntean la historia presente (los que muestran el contenido de la filmación de los hermanos Yanakis, unas mujeres hilando 13), hasta el recurso a la imaginación del personaje (la escenificación de la condena y casi ejecución de Yanakis Manakis). Entre estas rupturas de la linealidad de la historia destaca una: las imágenes del sueño de A. en que se cuenta la historia de su familia. En uno de los ya clásicos planos-secuencia de Angelopoulos, en los que integra presente y pasado, se narran varios años de su existencia a través de las fiestas navideñas: el "reencuentro" con su madre y sus abuelos; la liberación de su padre de Matthausen; la confiscación de sus bienes bajo el régimen comunista; etc. Todo ello jalonado con los deseos de "¡Feliz 1945!", "¡Feliz 1946!", "¡Feliz 1950!". Finalmente, en el retrato de familia, aparece A. a la edad de 10 años.

Angelopoulos elabora, a lo largo de toda la película, una suerte de contrapunto entre el presente en el que ocurre la historia -tiempo real, tangible, patente en la miseria que lo recorre- y el pasado que rememora o imagina el protagonista: su infancia, sus amores, la vida de los hermanos Manakis... La dialéctica así generada ayuda a comprender el estado de cosas del presente de forma mucho más nítida que la mera enumeración de acontecimientos. Con la fusión de realidad y sueño, de consciencia e invención, el realizador moldea una visión de la tragedia histórica de los Balcanes personal y subjetiva, pero no por ello menos coherente. La lógica temporal aquí invocada, como en el caso de Before the Rain, es una lógica de la irracionalidad: la que emerge de la experiencia de cada ser humano. En la medida en que nuestras vivencias nos ayudan a entendernos aquí y ahora, toda recreación de la Historia, toda hilazón personal de la misma tiene su propia lógica. De nuevo se impone la intrahistoria a la Historia: de la vida pasada -vida real, soñada, imaginada o sentida- nace la comprensión de nuestro presente.

Frente a esta historia personal, dinámica y maleable, resalta, por contraste, la desasosegante quietud que reina en todos los lugares que recorre A. Todos los países que cruza, todas las ciudades y pueblos que visita, no solo dan la sensación de hallarse desiertos: parece como si en ellos el tiempo se hubiese detenido. Como si el efecto de la guerra hubiese sido no sólo destruir el espacio, sino también el propio tiempo; como si un siglo entero de guerras hubiese dejado tras de sí un rastro tal de despojos que finalmente todos los países pareciesen el mismo. Los mismos bloques de cemento heredados del comunismo, la misma apariencia gris, los mismos controles fronterizos. El tiempo actual, el tiempo de máxima exaltación de los nacionalismos, es paradójicamente el tiempo en el que todo parece repetirse: todo es igual en todas partes. Se reiteran las historias de guerras, de refugiados, de detenciones. Todo tiene un sabor de déjà vu que desafía la percepción del espectador y del propio A., que encuentra siempre a la misma mujer allá donde va para acabar consumando repetidamente el mismo rito del amor y el subsiguiente olvido. En 1995 el tiempo parece haberse detenido definitivamente en la tristeza de la desolación. No es más que una ilusión -la Historia no se detiene: allí está el desmontaje de la estatua de Lenin para venderla a coleccionistas alemanes-, pero muestra de forma clara la inanidad del enfrentamiento, la esterilidad de una Historia que parece haberse recreado en repetir siempre los mismos pasajes de destrucción y muerte, que ha arrasado todo asomo de sorpresa y ha abolido prácticamente la posibilidad del cambio.

Así las cosas, la única esperanza parece ser echar la vista atrás, recuperar las imágenes del pasado y buscar en él una forma nueva de entender la vida. Indagar en una época ajena a las fronteras, anterior a los desastres, para aprender de ella y poder así enfrentarse a la Historia de otra manera. Eso es lo que pretende encontrar A. en los fotogramas de la primera película griega.

De nuevo nos encontramos aquí con una forma de entender el tiempo que parece remitir a la circularidad, pero plantear así la cuestión sería una simplificación. La vuelta a los orígenes que preconiza Angelopoulos se erige precisamente en antídoto frente al círculo de violencia engendradora de violencia que ha dominado la historia de los Balcanes. Para romper ese círculo vicioso es necesario volver a un estadio previo a su existencia. Se quiere volver a unos orígenes que permitan enmendar el error, retomar la senda correcta allí donde la Historia tomó el camino equivocado. Iniciar un nuevo recorrido que supere la estrechez del anterior, su miseria y su fracaso 14.

No es ni mucho menos casual la elección del título. La mirada de Ulises hace referencia a una anécdota vivida por el propio director y su guionista:

"Fui a verle [al guionista, Tonino Guerra] a su casa (...). Le expliqué que lo que tenía en la cabeza estaba relacionado con la Odisea y el viaje de Ulises. Pero durante nuestras conversaciones, evocamos también Belgrado, los Balcanes, los conflictos étnicos. En ese momento alguien llamó a la puerta. Una joven, enviada por la hija del escultor Giacomo Manzú, con un regalo y una carta para Tonino en la que contaba cómo su padre, en los últimos años de su vida, había tenido una idea fija: esculpir la mirada de Ulises. En esa mirada se hubiera visto, concentrada, toda la aventura humana". 15

La Odisea es, sin género de dudas, el paradigma artístico en el cual la vida se transforma en viaje, y el viaje en relato. Por medio de un proceso de asimilación ejemplar, se ha constituido como el referente clásico de la cultura occidental sobre la aventura humana y su conversión en arte. El viaje de Ulises es el viaje total: viaje físico y viaje interior. Viaje que, como todo viaje con sentido, termina en el inicio: Ulises parte de su patria para volver a ella. El verdadero valor de su periplo es el viaje en sí, la experiencia y el consiguiente cambio. Indudablemente, la mirada de Ulises de vuelta en Ítaca es la mirada final, completa, perfecta: lo ha visto todo. Poco podemos imaginar lo que el escultor Manzú tenía en mente para convertir esa mirada en bronce, pero Angelopoulos ha comprendido perfectamente el sentido de sus palabras. En su obra se habla de un hombre desengañado que busca esa mirada de Ulises, la mirada inocente que todo lo abarcó y conservó: intacto, virgen, perfecto. En su búsqueda de esa mirada congelada -los rollos de celuloide- él también lleva a cabo un viaje, y en cierto modo un viaje de vuelta a casa. Se trata nuevamente de un viaje doble 16: viaje en el espacio, por un lado -del exilio americano a Grecia; de allí, atravesando los Balcanes, río arriba, hasta Sarajevo-. Pero, sobre todo, viaje en el tiempo.

Viaje en el tiempo que, a su vez, se desdobla por sendas diferentes. Por un lado, al recorrer los diferentes países de los Balcanes, A. observa ese tiempo de quietud ya mencionado, tiempo solidificado en bloques de hormigón gris y campos arrasados. La historia parece haberse detenido. Por otro, como en el caso de Ulises, su propia vida se convierte, a lo largo de su odisea personal, en materia narrativa. Recuerdos, amores, deseos del pasado cristalizan ahora. La vida revivida en su recuerdo: viaje en el tiempo y en la memoria. Así, todo viaje en el espacio lo es en el tiempo: tiempo histórico que sólo ha traído destrucción y muerte, y tiempo de vida humana que se añora, se imagina, se sueña. El contraste es brutal. A las ilusiones de la infancia, los sueños de futuro, se contrapone la desoladora certeza de lo ya ocurrido. En el camino de vuelta a los orígenes de su persona, a su pasado y su infancia, A. se va encontrando con una historia que ha borrado cualquier vestigio de alegría. El viaje en el espacio va mostrando el fracaso de esas ilusiones que el viaje en el tiempo va recordándonos. Finalmente, los dos recorridos llegan a su fin, que es el mismo: la filmoteca de Sarajevo. Allí termina la travesía por los Balcanes, allí la vuelta al pasado culmina con la recuperación de las bobinas y su revelado: estamos en 1905. Se produce la síntesis, la llegada a un punto alpha, al origen antes de que ilusiones y realidad tomasen caminos separados. Los Balcanes tal y como los conservaron los Manakis. Por fin, de nuevo en la pantalla, ante los ojos de A. y ante los nuestros, la mirada de Ulises. La vuelta a casa se ha cumplido.

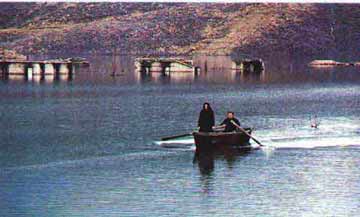

La vuelta a casa es la vuelta en el tiempo, la recuperación del paraíso perdido. La patria de todo hombre -y especialmente la de todo artista- es la mirada de Ulises. En ella se encuentra el inicio y el fin, en perfecto -y frágil- equilibrio. Por un instante, antes de que la Historia se encargue de echarlo todo a perder, unos hombres recogieron en cine la mirada de la aventura humana: la mirada de Ulises que anhelaba esculpir Manzú. Frente a la quietud de 1995, la vida en 1905 aparece misteriosamente viva en su cotidianeidad. Mundo perfecto, vida en equilibrio, alegría de las mujeres hilando: hilando los mimbres de la propia historia. Pero esa recuperación sólo se da en la ficción. En la realidad, es el viaje de A., el periplo en sí, la odisea, lo que realmente importa. En el viaje redescubre su pasado, conoce a gente que marca su existencia (la mujer, el guardián de la cinemateca) y termina reencontrándose a sí mismo. En el camino se halla el fin.

Pero Sarajevo es, además de la ciudad del desvelamiento de la mirada primigenia, la ciudad de la muerte bajo la niebla y la nieve. Es la confirmación del desastre histórico que se ha consumado, la tensión máxima entre lo recogido por los hermanos Manakis y lo vivido por A. Frente a la mirada límpida y pura de los Manakis, plena de vitalidad y confianza, las pupilas llenas de destrucción y vacío de A. Carlos F. Heredero lo ha sintetizado muy bien:

"La orquesta que toca entre las brumas, la escenificación de Romeo y Julieta amparada en las tinieblas, las diferentes manifestaciones artísticas que toman las calles de Sarajevo, se convierten así en otras tantas representaciones: formas de "imitación a la vida" que -subyugada ésta bajo la barbarie- no puede manifestarse allí más que en forma de espejismo. La niebla, de hecho, protege a los ciudadanos de los francotiradores, pero ofrece a éstos la impunidad que necesitan para actuar de forma más indiscriminada todavía. Gigantesca y aterradora metáfora de la precariedad de la existencia en los Balcanes del presente, la niebla que envuelve las calles de esa ciudad-símbolo equivale aquí, por demás, a la oscuridad en la que permanecen prisioneros las imágenes inocentes, esa primera mirada fundacional que motivó el recorrido dramático del film. Frente a una y otra (...), el cineasta "comienza a dudar de su propia capacidad para ver las cosas y se da cuenta de que su mirada ya no puede ser de ninguna manera inocente." 17

LA MIRADA DE ULISES: NOSTALGIA DE LA MIRADA INOCENTE

Hacia el comienzo de la cinta, A. cuenta el motivo de su viaje. Durante una búsqueda de localizaciones en Delos, tras hallar el lugar secreto en el que, según la tradición, nació Apolo, hizo varias fotos con una Polaroid. En ellas no se veía nada: "Tan sólo las huellas vacías del mundo. Como si mi mirada no funcionase (...). Sentí como si me hundiera en la oscuridad". El protagonista ha perdido la capacidad de mirar. Conoce entonces la existencia de las tres bobinas sin revelar de los hermanos Manakis. Su búsqueda se convierte en su vía de escape: hallar los tres rollos, "tal vez la primera película, la primera mirada, una mirada perdida, una inocencia perdida. Se convirtió en mi obsesión como si fuera un producto mío, mi primera mirada, perdida hace tiempo". Frente a la mirada muerta de A., el bálsamo de la de los hermanos Manakis. Quisieron grabar una nueva era, un nuevo siglo que comenzaba; y para ello recorrieron los Balcanes filmando todo lo que encontraban: la vida cotidiana, los reyes, los rebeldes, las mujeres hilando, la Iglesia... No les preocupaba la política, ni las nacionalidades o las razas: querían lograr la visión total de un tiempo nuevo, de sus gentes. Así quedó registrado en sus películas, que posteriormente pasarían de mano en mano a través de varios países y archivos. Tres de aquellas bobinas son las que A. encontrará, finalmente, en los archivos de Sarajevo. La tabla de salvación de A.: la mirada inocente como curación de la mirada perdida.

El cine aparece entonces en La mirada de Ulises como el depositario de la mirada. Tomado en su expresión más simple, más primaria, casi puramente física: un material sensible que, impresionado por la luz, recoge la realidad. Una película que transmuta una mirada en algo tangible y revisitable: una mirada congelada. La mirada de los hermanos Manakis, de toda una época, queda encerrada en un trozo de celuloide que adquiere así un valor ingente. Porque recuperar esa película no es tanto recuperar el contenido -la vida en los Balcanes hacia 1905-, sino recuperar una forma de mirar no contaminada por lo que habrá de llegar después. La mirada previa a las fronteras, a la sangre, a la guerra, a la pérdida de la memoria: la mirada inocente 18. Arriba reflexionaba sobre la inexistencia en nuestros días de un ojo inocente. Pues bien: las cintas de los Manakis nos hablan, precisamente, de una época anterior a ese descreimiento. Una época en la que filmar consistía tan sólo en registrar; ni siquiera seleccionar: ellos filmaron todo, desde reyes a hilanderas. Una mirada deslumbrada tanto por lo más sencillo como por lo más elevado. El siglo estaba casi inédito, y el cine era algo nuevo: sólo había que encerrar lo primero en lo segundo. Con la inocencia -o, si se prefiere, la ingenuidad- del niño que empieza a descubrir el mundo.

Las imágenes de los hermanos Manakis se erigen entonces en modelo de la imagen pura, inmaculada, idílica. Por una parte, por la voluntad globalizadora del empeño de los hermanos griegos y su forma indiscriminada de recoger la realidad, su afán de registrarlo todo. Pero, sobre todo, porque son imágenes obtenidas antes de la pérdida de la inocencia. Son imágenes tomadas con la confianza de que servían a un propósito noble, a un ideal que sabían frágil: captar la felicidad y la vitalidad de un mundo armónico. Imágenes de un mundo previo al desastre y a la pérdida de la confianza en el hombre, previo a la pérdida de la esperanza. Precisamente por ello son estas imágenes las únicas que pueden calificarse de inocentes. Su captación de un pasado ejemplar anterior al caos las convierte en depositarias de una verdad incuestionable, tanto más cuanto han permanecido no ya escondidas, sino sin revelar durante todo este tiempo.

El hecho de que el celuloide haya permanecido a oscuras, oculto a cualquier mirada que hubiera podido apropiárselas y mancillarlas, virgen, en definitiva, es lo que preserva su pureza, su inocencia, su valor. No sólo su procedencia o aquello que contienen, sino su propia historia: la historia de la película de los Manakis es la historia perfecta, invulnerada y pura. No hay miradas, no hay interpretaciones, no hay apropiaciones ni manipulaciones posibles. La realidad está custodiada en el secreto de la oscuridad. Las imágenes de 1905 siguen siendo las depositarias de la mirada inocente porque nadie las ha visto ni ha tenido, por tanto, oportunidad de utilizarlas para justificar nada, para convencer a nadie, para condenar o absolver a nadie de nada. Nadie ha podido utilizar con ningún fin esas imágenes porque nadie las ha visto. Su historia es una no-historia. La historia de esa película es la historia de la conservación incólume del pasado, y por ello de la negación del paso del tiempo, de la victoria sobre la inexorabilidad de su paso y la llegada de la muerte. Por eso son el paraíso perdido, la mirada primera de Ulises, la totalidad de la aventura humana. Por eso representan, en última instancia, el poder creador de la imagen, la fuerza demiúrgica del cine para conservar lo mejor de nosotros mismo y ofrecerlo de ejemplo en el futuro.

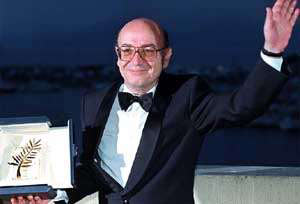

Esa tarea primordial del cine es la que defiende Angelopoulos, pues A. no es sino un trasunto del propio Angelopoulos. No sólo la historia de los hermanos Manakis es auténtica, sino que toda la película recrea la propia experiencia de su director, quien a comienzos de los noventa buscará y encontrará -en la Cinemateca de Belgrado-, también tras un largo viaje, las tres bobinas de los pioneros griegos 19. El hecho de que una película se base en acontecimientos reales no tiene porqué enriquecer necesariamente la obra (hay multitud de telefilmes basados en hechos reales, lo cual no eleva su ínfima calidad ni su valor ético), pero en este caso parece difícil escapar a la idea de que sólo desde la experiencia personal se puede lograr una sensibilidad tan acusada y una fe tan firme como las que mantienen en pie el discurso de la película sobre el valor de la primera mirada, la mirada inocente.

Y es que esta película, es, entre otras muchas cosas, una declaración de principios, un ensayo sobre la naturaleza y el fin del cine. Cine apegado a la realidad (como hicieron los Manakis y el propio Angelopoulos), cine que recupera el misterio y la alegría de la vida -esas hilanderas-. Que reivindica la inocencia de su mirada, el sentido de su existencia, especialmente en situaciones como la de los Balcanes: "¿Cómo hacer confluir sobre la pantalla, al mismo tiempo, la historia del cine y el presente de la Historia? A estas preguntas se enfrentan las imágenes de La mirada de Ulises: una propuesta para recuperar, desde la perspectiva de la modernidad, un sentido productivo, adulto y complejo para el ejercicio del cinematógrafo (que diría Bresson) y para la reflexión sobre la Historia presente"20.

Esta interpretación del hecho cinematográfico permite varios niveles de lectura. Algunos críticos destacan la intención del autor de enjuiciar el cine de su época, caracterizado por la prevalencia del modelo hollywoodense del más banal cine de evasión. Ello es más que probable: el hecho de que el director sea un griego exiliado en Norteamérica que vuelve, como Ulises, a su Ítaca natal, parece corroborarlo. Lo mismo puede decirse del hecho de que la película se estrenase en 1995, el año del centenario de la invención del cinematógrafo. "La realidad de los Balcanes es mucho más dura que la realidad que vives en América", le dice al comienzo un amigo, a raíz de la tensión provocada en la ciudad por la proyección de una película del director A. Puede leerse esta secuencia como un recordatorio de la necesidad de mantener el cine apegado a la realidad, porque así lo exigen las circunstancias 21.

Por otro lado, se establece aquí también un peculiar diálogo entre el cine y la realidad, diálogo encarnada en la metafílmica contraposición de las imágenes de los hermanos Manakis (reales, documentales diríamos hoy) y la propia película de Angelopoulos. Entre ambas obras se establece una dialéctica que hace impensable el avance de la una sin la otra. Si bien la película de Angelopoulos es una obra de ficción -con numerosas licencias fílmicas en este sentido-, se basa en un hecho real. Paralelamente, las imágenes de los hermanos Manakis adquieren todo su sentido incrustadas en la obra de ficción; su visión se ve enriquecida por la ficción que el director ha tramado en torno a ellas. Ficción y realidad se apoyan entonces porque se explican mutuamente: desdoblándose, interpretándose. La una se nutre de la otra y viceversa, en una suerte de simbiosis de la que ambas se benefician. Como en tantas obras de arte -como en Before the Rain-, la verdad no emerge de la mímesis, sino del adecuado diálogo entre ficción y realidad. En definitiva, de arte y vida.

Porque, finalmente, La mirada de Ulises es también una reflexión sobre la naturaleza primera y última del cine. Naturaleza que emana de su carácter casi físico, de esa emulsión química que recoge la luz y esos rotores que hacen girar el celuloide, logrando que la vida quede atrapada de forma casi milagrosa en una película 22. La selección del motivo, una vez más, se convierte en la clave de una forma de entender no sólo la práctica artística, sino también la propia existencia. La verdadera creación consiste en atrapar la vida transmutada en ficción, de forma que ésta sea a la vez fruto e interpretación de aquélla.

12.Su última película, la excelente La eternidad y un día, vuelve a insistir sobre este tema, si bien desde la perspectiva de un escritor gravemente enfermo que rememora instantes claves de su vida.

13.Estos planos son tanto un flash-back (se rodaron en 1905) como un flash-forward, pues en los momentos en los que se insertan -excepto al final del film- la película aún no ha sido revelada.

14.Cfr. la poesía que lee el operador de cine en Sarajevo: "Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, / die sich über die Dingen ziehn. / Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, / aber versuchen will ich ihn" ("Vivo mi vida en círculos que se abren / sobre las cosas, anchos. / Tal vez no lograré cerrar el último / pero quiero intentarlo"; trad. de J. M. Valverde). Son versos de un poema de Rainer Maria Rilke perteneciente a El libro de horas (1905): la vida como círculos que se superan unos a otros, siempre crecientes. No se trata por tanto aquí tampoco de la circularidad temporal, tal y como se entiende habitualmente.

15.Cines Renoir. La mirada de Ulises (Hoja informativa sobre la película), 1996. También recogido en MOLINA FOIX (1996).

16.Vid. FERNÁNDEZ-SANTOS (1996), quien habla de la película como confluencia de dos modelos narrativos: el horizontal del relato itinerante (el viaje por el río) y el vertical del relato introspectivo (la indagación sobre la imagen cinematográfica).

17.HEREDERO (1996): 44. Este final entre la nieve y la niebla de Sarajevo es a menudo descrito como uno de los más bellos fragmentos del cine moderno. Cfr. ALCOVER (1997): 458. Por otra parte, la cuestión de las representaciones (musicales, teatrales) como trasunto de la vida volverá a aparecer en Underground, con un carácter más irónico que trágico.

18."Pioneros de mirada universal, los Manakis han dejado un archivo cuya dimensión balcánica -a decir de Angelopoulos, es "incompatible con la propaganda ideológica desarrollada en el interior de las fronteras de cada uno de los estados" de la zona", HEREDERO (1996): 42.

19.Véase HEREDERO (1996).

20.Ibidem, pp. 43-44.

21."Lo que hace Angelopoulos (...) no es otra cosa que poner en escena la plena conciencia del cine moderno sobre su propio agotamiento como medio para capturar lo real, y de aquí extrae la necesidad de reformular la relación entre la ficción y la realidad, la propuesta de volver la mirada hacia el cine primitivo para interrogar al cine contemporáneo sobre su capacidad para sentir la urgencia del presente. Frente a la banalidad generada hoy por la inflación hiperformalista del audiovisual, Angelopoulos viene a proponer un depurado ejercicio de naturaleza metalingüística que somete a debate la relación del cine con una realidad preexistente anterior a la propia realidad transformada por el celuloide", Ibid., p. 44.

22."(...) [P]ara el director griego, el cine es anterior al mismo hecho del filmarlo porque es, sencillamente, historia de lo real (...). Así, todo el misterio de ese largo y complejo viaje dominado por la mirada de Ulises/Sr. A./Keitel, reside aquí, en una minuciosa construcción de carácter metafísico, partiendo de los complejos nitratos del celuloide anciano, donde la naturaleza del cine surge triunfante desde su identificación con la realidad", ALCOVER (1997): 457).

http://www.publicacions.ub.es/bibliotecadigital/cinema/filmhistoria/2001/balcanes.htm

No hay comentarios:

Publicar un comentario